Kennen Sie den? Auf die Frage, wie er denn Frauenfußball einschätze, antwortet der junge Mann nach kurzem Zögern: „Ich finde beides gut!“. Und beschreibt damit ungewollt das Prinzip eines Quantencomputers. Denn wenn man sich in geeigneter Weise nach der Verfassung von Elementarteilchen wie Elektronen oder Photonen erkundigt, erhält man eine vergleichbare Auskunft.

Vier sogenannte „Quantenzahlen“ beschreiben den Zustand von Elektronen in der Atomhülle. Eine davon trägt die Bezeichnung „Spin“. Man kann sich diesen als Drehimpulsvektor veranschaulichen, obwohl Elektronen natürlich keine kleinen, massiven und rotierenden Kügelchen sind. Nach dem Wert seines Spins befragt, antwortet ein Elektron immer nur mit einer von zwei unterschiedlichen Möglichkeiten. Im Kugelbild ausgedrückt sagt das Elementarteilchen entweder, es drehe sich gerade rechts herum (der Drehimpulsvektor zeigt nach oben), oder links herum (der Drehimpulsvektor zeigt nach unten), bezogen beispielsweise auf ein durch das Magnetfeld des Kerns definiertes Koordinatensystem. Mittelwege gibt es da nicht. Jede Messung wird genau eines dieser beiden einander entgegengesetzten Resultate zeigen. Frauen oder Fußball. Nichts dazwischen und keine Vermischung.

Das freut den Informatiker. Kann er doch den Elektronenspin oder vergleichbare quantenphysikalische Systeme mit nur zwei eindeutig durch eine Messung unterscheidbaren Zuständen, auch Eigenzustände genannt, als Träger einer Informationseinheit, eines Bits, nutzen. Die eine Variante ist dann eben eine „0“, die andere eine „1“. Welche davon mit „Fußball“ und welche mit „Frauen“ assoziiert sein soll, bleibt offen. Zumal solche Quantenbits oder kurz Qubits in dieser Hinsicht ihren eigenen Willen haben. Sie finden nämlich beides gut.

Nur, wenn sie durch äußere Umstände schon bevor man nachschaut auf den Wert „0“ fixiert sind, wird man sie auch sicher in diesem antreffen. Für die „1“ gilt dies ebenso. Aber Quanten sind nicht darauf aus, sich festzulegen, wenn man sie nicht beobachtet. Sie nehmen gerne einen Zwischenzustand ein. Der Spin eines Elektrons zeigt dann bildlich gesprochen in eine beliebige Richtung und kippt erst im Moment der Begutachtung unvorhersehbar nach oben oder unten. In der Sprache der Physik befindet sich ein Quantensystem vor einer Messung in einer Überlagerung, einer „Superposition“ seiner Eigenzustände. Wie ein Würfel, der sich erst dann zufällig für eine Seite entscheidet, wenn man den Becher anhebt und nachschaut.

Dieses Verhalten scheint auf den ersten Blick ungünstig. Erwartet man doch von einem Computer unbedingte Verlässlichkeit. Er sollte immer und überall zu denselben Ergebnissen für dieselbe Aufgabe gelangen. Drei mal fünf ergibt eben fünfzehn, und nicht vierzehn oder sechzehn oder noch etwas anderes, je nach Laune. Doch drehen wir die Frage einmal um. Fünfzehn als Ergebnis sei bekannt und die Primfaktoren drei und fünf seien gesucht. Das übersteigt die Fähigkeiten eines herkömmlichen Rechners. Wie geschickt auch immer man einen Algorithmus für die Faktorisierung anlegt, am Ende bleibt dem Elektronengehirn nur, alle denkbaren Möglichkeiten der Reihe nach auszuprobieren. Das geht bei kleinen Zahlen natürlich sehr schnell, aber mit der Größe steigt der erforderliche Zeitbedarf exponentiell an. Die Sicherheit moderner Verschlüsselungsverfahren beruht auf der Verwendung von Primfaktoren, deren Ermittlung selbst Supercomputer über Monate oder gar Jahre beschäftigen würde.

Quantencomputer bahnen zwar auch keinen direkten Weg zum gewünschten Resultat. Aber man kann ihnen die Frage so stellen, dass die gesuchte Lösung bereits in der Verknüpfung sehr vieler Qubits in ihren Superpositionszuständen enthalten ist. Ein Bit ist eben entweder eine „0“ oder eine „1“ – und welcher Wert sich als richtig erweist, ist häufig nur ermittelbar, wenn man beide nacheinander testet. Ein Qubit in Superposition berücksichtigt während einer Kalkulation beide Optionen gleichzeitig und vermag sich immer in nur einem Schritt für den zutreffenden zu entscheiden. Zwei Qubits können entsprechend aus vier möglichen Zuständen wählen (0/0, 0/1, 1/0 und 1/1), drei Qubits aus acht und N Qubits aus 2 hoch N. Diese Form des parallelen Rechnens stellt aber nicht einmal den entscheidenden Vorteil von Quantencomputern dar. Ihre Flexibilität verschafft ihnen nämlich zusätzlich die Fähigkeit, ein nützliches Ergebnis zu erraten. Wenn man sie in geeigneter Weise dazu anleitet.

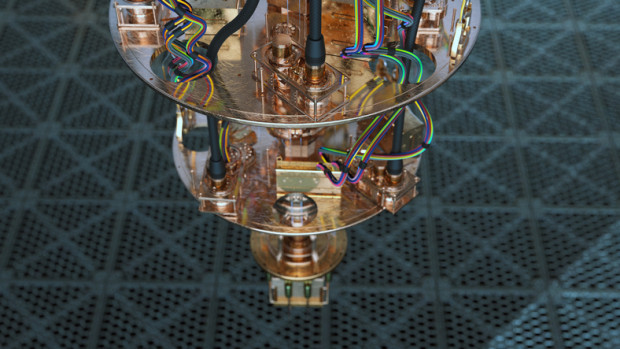

Wie das praktisch funktioniert, verdeutlicht der Quantenrechner des kanadischen Unternehmens D-Wave Systems. Noch ist es der einzige seiner Art, der bereits kommerziell vertrieben wird. D-Wave hat es geschafft, zweitausend durch Ströme in supraleitenden Ringen dargestellte Qubits auf einem Chip zu integrieren, deren Magnetfelder sich ähnlich wie Elektronenspins verhalten. Eine „Berechnung“ erfolgt nicht wie bei konventionellen Computern mittels der Manipulation von in Registern gespeicherten Bits durch logische Gatter. Stattdessen nutzt man das Bestreben der Qubits, in einen Zustand möglichst geringer Energie überzugehen. Anfangs, bei der Initialisierung des Chips, ist dieser gegeben, wenn alle Qubits in Superposition vorliegen. Die „Programmierung“ geschieht durch den gezielten Einsatz von Magnetfeldern, die für jedes Qubit spezifisch festlegen, inwieweit „0“ oder „1“ energetisch günstiger sind. Hinzu tritt eine geschickt gewählte Topologie des Chips, die es gestattet, jedes Qubit mit bis zu sechs anderen energetisch zu koppeln. Man kann einem Qubit auf diese Weise in unterschiedlich starkem Ausmaß empfehlen, denselben Eigenzustand zu wählen, wie ein anderes, oder eben den entgegengesetzten. Hat man dies nun erledigt, hat man also den Rechner durch Festlegung der energetischen Gewichtung der Eigenzustände und der Stärke und Richtung der ausgewählten Verschränkungen eingeschaltet, wird er sich in wenigen Mikrosekunden in einen dann stabilen Zustand begeben. In dem jedes Qubit aus der Superposition kommend genau den Eigenzustand einnimmt, in dem die Gesamtenergie des Chips auf den unter den vorgegebenen Randbedingungen minimal möglichen Wert fällt.

Während man also für herkömmliche Computer eine Aufgabe in ein mathematisches Modell überträgt, das in einer Programmiersprache formuliert von einer physisch unveränderlichen Hardware arithmetisch-logisch bearbeitet werden kann, erfordert der D-Wave Rechner eine völlig andere Herangehensweise. Benötigt wird ein physikalisches Modell, das die Frage in einer Energielandschaft abbildet, an deren tiefster Stelle die gesuchte Antwort liegt, repräsentiert durch die in diesem Zustand von den Qubits angenommenen Eigenwerten. Eine strikte Trennung zwischen Soft- und Hardware gibt es nicht. „Programmierung“ bedeutet, durch physikalische Eingriffe das Problem in der Hardware abzubilden. In gewisser Hinsicht stellt der Quantencomputer von D-Wave daher eine digitale Emulation eines klassischen Analogrechners dar.

So ein System ist nicht für alle Probleme geeignet. Aber es ist sehr fähig, wenn es um Herausforderungen geht, die herkömmliche Rechnerarchitekturen überfordern, weil die Unterscheidung zwischen „richtig“ und „falsch“ nicht trivial ist. Deren Lösung daher eher nach Kriterien wie „gut geeignet“ und „weniger gut geeignet“ oder „eher gewünscht“ und „eher unerwünscht“ bewertet wird. Man denke an kontextsensitive Bild- und Spracherkennung, an Anlagestrategien, an Optimierungsmaßnahmen für logistische Prozesse oder die Verkehrsregelung.

Vor allem aber bedeutet, eine Kalkulation als „Suche nach dem Zustand niedrigster Energie“ durchzuführen, so zu rechnen, wie die Natur selbst. Jede chemische Reaktion, ob Verbrennung von Treibstoffen, ob Zellatmung oder Photosynthese, ob Redoxreaktionen in einer Batteriezelle oder die Synthese von Proteinen besteht letztendlich in einer Verschiebung von Elektronen in neue Positionen, in denen sie gegenüber dem Ausgangszustand soviel Energie wie nur möglich losgeworden sind. Selbst die mächtigsten Supercomputer scheitern jedoch an der Komplexität der Herausforderung, quantenphysikalisch zu beschreibende Vielteilchensysteme mathematisch zu erfassen. Quantensimulatoren wie der von D-Wave dagegen haben generisch genau diese Fähigkeit, da sie jedes Quantensystem in einer physikalischen Abstraktion abbilden können. Deswegen verfügen sie über das Potential, revolutionäre Fortschritte in der Materialforschung, in der Energietechnik, in der Molekularbiologie, in der Gentechnik und vielen anderen verwandten Disziplinen zu induzieren.

Die immer größere Bedeutung der herkömmlichen Informationstechnologie beruht im Grunde nur auf einer enormen Steigerung von Rechengeschwindigkeiten in Verbindung mit immer größeren Datenspeicherkapazitäten auf immer kleinerem Raum zu immer geringeren Kosten. Quantencomputer stellen keine weitere Verbesserung des Vorhandenen in diesen Aspekten dar. Sie schaffen vielmehr völlig neue Optionen durch ein völlig neues Funktionsprinzip. Man kann Schach beherrschen mit einem konventionellen Algorithmus, der einfach nur brutal schnell unglaublich viele Zugmöglichkeiten im Voraus berechnet. Man kann auch eine Künstliche Intelligenz einsetzen, die die Situation auf dem Brett als ein Muster wirkender Kräfte interpretiert, die sie konsequent zu ihren Gunsten verschiebt. Oder man kann eine allgemeingültige Strategie suchen, einen Satz abstrakter Regeln, denen zu folgen eine Niederlage sicher ausschließt. Letzteres ist eben nur mit Quantencomputern möglich. Sie können einem Trainer empfehlen, die Taktik an den athletischen Fähigkeiten seiner Spielerinnen auszurichten („Frau“) oder an übergreifenden Aspekten des Zusammenwirkens einzelner Mannschaftsteile („Fußball“). Sie finden halt beides gut. Damit ergänzen sie die deterministische Klarheit elektronischer Rechner mit Flexibilität. Wo erstere mittlerweile die Nachahmung menschlicher kognitiver Fertigkeiten gestattet, fügt letztere eine artifizielle Form von Intuition hinzu. Quantencomputer erweitern Künstliche Intelligenz um Künstliche Kreativität. Ihnen wird daher vor allem als Werkzeug für Forscher und Techniker etwas gelingen, was Maschinen bislang nicht vermochten: Uns zu überraschen.

Schlaue Maschinen in der Hand von dummen Menschen – das hoert sich nach mehr Problemen als Loesungen an.

Also ich waere schon mal froh, wenn mir jemand die Intelligenz unserer Regierung erklaeren koennte. Ich glaube die nehmen bloss noch den Spin links ein. Im uebrigen glaube ich nicht daran, dass ein Affe nur lange genug auf eine Schreibmaschine dreschen muss um ein Meisterwerk zu erschaffen. Ich habe allerdings Bedenken,dass die Quantencomputer ins gleiche Irre Weltbild passen.

Die Computerwissenschaftler sind immerhin klug genug zu wissen, dass sie vieles nicht wissen. An der „echten“ KI arbeiten sie mit Neurowissenschaftlern und Philosophen zusammen.

Wenn Sie keinen mystischen Geist bemühen wollen, der uns zu mehr macht, ist das menschliche Gehirn auch bloß ein Computer. Synapsen feuern oder nicht. 0-1. Gedanken, Gefühle, alles ist Software. Wo in diesem Labyrinth der neuronalen Rückkopplungen schließlich Bewusstsein und Leben entsteht, ist noch nicht klar.

Wenn aber Bewusstsein entsteht, dann ist es egal aus welchem Stoff. Wir müssten nicht ausgerechnet unsere vier Basenpaare in der DNA haben. Selbst Desoxiribose ist nicht alternativlos. Warum überhaupt Kohlenstoff? Kohlenstoff oder Silizium ist doch Latte.

Unsere Gefühle sind nichts Exklusives.

Es wird sich sicher Leben auch auf anderen Grundlagen aufbauen.

Vielleicht sehen wir es nur noch nicht.

SPANNEND

Sehr interessant, nicht immer bloß die Dummheiten von Hinz und Kunz. Endlich weiß ich, was ein Qubit ist. Aber zurück zur Dummheit: Wie wäre es mit verstärkter natürlicher Intellenz? Da ließe sich doch noch was machen, oder?

Es ist, wie auch im Artikel angedeutet, offensichtlich: Wo die menschliche natürliche Intelligenz per Entbildungspolitik ausgehungert wurde, kommen die Traumtänzereien ins Spiel. Kein Mensch hat je überzeugend und widerspruchsfrei erklären können, wie ein menschlicher Gedanke urplötzlich in Erscheinung tritt und sich in Sprache und Tat äußert. Reine „Chemie“ ist das nicht, die wäre auch viel zu langsam. Solange die Quelle des natürlichen Denkens völlig im Dunkeln liegt, sollte man von künstlicher Intelligenz bei Maschinen – und dazu gehören auch die Quantencomputer – nicht reden, so innovativ diese auch sein mögen.

Egal was wir betrachten…unser Leben…das Universum….ALLES VERBRAUCHT STÄNDIG ENERGIE! Und da nimmt sich die künstliche Intelligenz nicht aus….will sagen…ohne Strom/Energie wird man einpacken können. Die Energiebereitstellung ist die größte Herausforderung des Leben….und hier steht die Nahrungsbeschaffung an erster Stelle…und Nahrung bedarf immer einen optimalen Umfeld. Schon auf dem Mond wird es schwierig sein dieses Optimal Umfeld für Nahrunngsbeschaffung zu realisieren. Somit gilt…wo kein Mensch, das keine künstliche Intelligenz.

Ich warte immer noch auf die optische CPU die vor 25 Jahren mit der Entdeckung des optischen Transistors versprochen wurden. Was kam ? Nichts ! Dabei ist es sehr attraktiv einen Computer zu bauen der mit Lichtgeschwindigkeit arbeitet.

ich frage mich immer nach Sinn und Nutzen von derartigen Artikeln. Wenn an den Gegenständen wirklich etwas dran ist, dann gehören sie in Fachzeitschriften und können sicherlich an Laien-Stammtischen oder – mit Verlaub – im Kommentarbereich eines Tichys-Artikels – nicht intelligent diskutiert werden. Die zugrunde liegende Komplexität rechtfertigt schließlich ohne Weiteres den Vergleich mit, sagen wir, der Diskussion von Operationsmethoden an kompliziert eingelagerten Hirntumoren. Als professioneller IT-Praktiker will ich daher auch nicht mehr zu dieser Diskussion beitragen als die Feststellung, dass die künstliche Intelligenz immer noch an der Problematik krankt, dass es keine klare und prüfbare Definition gibt was denn überhaupt Intelligenz ist. Sollte diese Hürde je überwunden werden, wird KI – meine Prognose – wahrscheinlich am Mangel an natürlicher Intelligenz scheitern. Bis dahin handelt es sich um einen Marketingbegriff für fortgeschrittene statistische Analyseverfahren. Ich kenne Stimmen, die ähnliches über den „Quanten-Computer“ sagen – aber da ich hier über so gut wie keinen spezifischen fachlichen Hintergrund verfüge, überlasse ich die Diskussion den Experten und warte auf praktisch verwertbare Ergebnisse.

Den Spiegel oder dessen online-Variante las ich gerne wegen der technischen oder astrophysischen Artikel.

Und ich las immer auch gerne die „wilden“ Kommentare darunter, die sehr oft von einer großen technischen Intelligenz zeugten.

Sparen sie sich doch bitte nicht nur auf für Fachzeitschriften.

Diese ganzen Bekenntnisse zu unserer europäischen Kultur hier auf TE ermüden mich so langsam auch ein bisschen.

Ich möchte etwas Kluges unserer europäischen Kultur lesen.

Überall werden alle möglichen Dinge entworfen, aber eine kritische Gesamtschau, ich befürchte, dass wir die einstweilen nur in Europa, vlt. Deutschland lesen können.

Bin gerne Deutsche

RESPEKT

„Rechnen wie die Natur selbst“ heißt es in der Überschrift. Bloß: Die Natur rechnet nicht.

Solange wir nicht verstehen, wie das menschliche Gehirn Leistungen zustandebringt wie den Parthenontempel in Athen, an dem es keine gerade Linie gibt, oder die Statik einer gotischen Kathedrale, der keinerlei Berechnung zugrundeliegt, oder die Klarheit einer Bach’schen Fuge oder die Schönheit eines Ferrari der 1950er Jahre oder wie man Menschen sicher zum Mond und zurückbringt mit absolut lachhafter Rechnerkapazität, solange nur der Mensch solche Leistungen mit einer atemberaubenden Leichtigkeit zu erbringen imstande ist, werden all‘ die gelobten elektronischen Helferlein mit ihrem Datenverarbeitungsfleiß bloß Sklaven sein.

Wenn ein „intelligenter“ – von mir auch das Quantenmodell (eine weitere Krücke zur Erklärung unverstandener Prozesse) berücksichtigender – Algorithmus so etwas Hochkomplexes und Vollkommenes wie – sagen wir: die Oper Lucia di Lammermoor von Donizetti komponiert und nebenbei die Leistung repliziert von Callas/Corelli (1960) repliziert, werde ich meine Meinung ändern…

Im Ernst: Wir sollten nicht alles für bare Münze nehmen, was sich irgendwelche erwerbsorientierten Gestalten im Silicon Valley ausdenken… Das Problem der Gegenwart besteht darin, dass den meisten Leuten überhaupt nicht klar ist, wozu das menschliche Gehirn imstande ist, welches das Ergebnis von über einer Milliarde Jahren Evolution ist.

Mehr Vertrauen auf das, was wir ungestützt für wahr und richtig und für unseren Wohlstand für förderlich halten, wäre angezeigt. Um ein glückseliges Dasein zu führen, brauchen wir nicht den Rat von Apparaten, die wir konstruiert haben, um uns von alltäglicher Fron zu befreien. Denken, fühlen und kreativ tätig sein können wir schon ab Werk, dafür brauchen wir keine künstliche Intelligenz – der überlassen wir gern die Drecksarbeit…

Aber Hallo, die Natur rechnet sehr wohl. Wir sind Natur.

Natur handelt und der Mensch rechnet – falsch.

Und funktioniert das alles auch ohne Strom, Herr Heller? 😉 😉 😉

Ja natürlich, mit ‚dunkler Energie‘! Die haben die Grünen.

Darum wird es ja auch in Kanada entwickelt. Die haben Strom.

Bookmark! Super Artikel. Nun ahne ich zumindest, wie ein Quantencomputer ungefähr funktioniert, nachdem das Stichwort mich bislang reichlich überforderte. Danke dafür!

Vermutlich wird es noch Jahrzehnte dauern, bis die technischen Möglichkeiten wirklich in Form gewaltiger Ergebnisse einschlagen, aber ein Hoax ist das nie und nimmer. Schlechtestenfalls ist der Quantencomputer so übervisionär wie die Fusionsenergie.

Allein – es gibt ihn ja bereits.

Hardware und Software in der Natur (oder Schöpfung) zu vereinen ist schlechthin brilliant, es ist fast schon Meta-Physik, in einem dennoch technischen Sinn, und entspricht dem Prinzip des Einen (und Einens und Vereinens), das alles Sein durchzieht, also letztlich dem Unsagbaren (Tao, Brahman, …) selbst, das auch jede Unschärferelation in seinem unendlichen Geist „realisiert“. Das ist schlechthin großartig. Der Quantencomputer trägt etwas zutiefst Philosophisches, fast schon Religiöses in sich.

In Platos Sprache: ein göttlicher Computer.

Wenn es denn mal nicht das Eine und das andere verfehlt.

Ich finde den Artikel auch klasse und werde dafür spenden.

Ja, er überfordert mich, was kein Kunststück ist, aber ich nehme das sportlich:)

Setzen Sie für das Kürzel KI auch gern eines der Altparteien ein.

„Kaum hat der Siegeszug der künstlichen Intelligenz begonnen“. Lieber Herr Autor, wielange sind sie schon in diese Thematik involviert? Ich habe 1983 mein Informatik Diplom gemacht und arbeite heute noch ( nur dann, wenn es schwierig ist, mich durch Inder oder Pakistani zu ersetzen ) an meinem Computer. 1983 war die künstliche Intelligenz der Renner und ich mal wieder der Spielverderber, weil ich sagte, der Mensch versteht seine eigene Intelligenz nicht, ergo kann er sie auch nicht programmieren. Von mir hoch geachtete Kollegen setzten voll auf „künstliche Intelligenz“ und machten Karriere bei Siemens. (Ich kam auch zu Siemens aber ohne Karriere 🙂 ). Heute arbeiten sie woanders, hat nicht so geklappt mit der künstlichen Intelligenz und ich noch immer freiberuflich, wenn grad kein Inder oder Pakistani zur Hand ist. Das sind übrigens sehr nette Kollegen 🙂

Lieber Herr Heller,

Sie schwächeln…

„Kaum hat der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz begonnen“

Welche künstliche Intelligenz?

Beziehen Sie sich auf die ‚Mustererkennungsautomaten‘, welche als KI verkauft werden?

Unabhängig davon ein sehr verständlicher und lesenswerter Text 🙂

„…in einer Verschiebung von Elektronen in neue Positionen, in denen sie gegenüber dem Ausgangszustand soviel Energie wie nur möglich losgeworden sind.“ Falsch für Photosynthese und Proteinsynthese, unzulässig vereinfachend für Zellatmung. Photosynthese ist das diametrale Gegenteil vom Erreichen des niedrigsten Energiegehaltes, Zellatmung erfolgt vorsichtig stufenweise, bspw. Zitronensäurezyklus. Nicht von entscheidender Bedeutung für den Quanten-PC aber als Metapher ungeeignet.

Ich bin immer noch Anhänger des Satzes „Von nix kommt nix“! Mir reichte schon ein klitzekleines Beispiel, eine Aufgabe, die mit einem Quantencomputer gelöst wurde – und wenn es die Wurzel aus 4 wäre!

Es gibt kognitive Intelligenz, also die des denkenden Menschen, wie sie wohl Imanuel Kant, als Mathematiker vorschwebte. Eine „künstliche“ Intelligenz scheint mehr auf der emotionalen Ebene herbei gesehnt, wo die Ingenieure clevere Angebote machen sollen, für wen denn?

Steuerungstechniken für Routine gibt es bereits, Chaos auch.

Kunst hat was mit Können gemein und da streiten bereits weniger intelligente, darum wer mehr Emotionalität hat. Eher ein Null-Summen-Spiel es gibt keinen „künstlichen Verstand“.

„Ihnen wird daher vor allem als Werkzeug für Forscher und Techniker etwas gelingen, was Maschinen bislang nicht vermochten: Uns zu überraschen.“

Ich denke mal, solche Fähigkeiten werden dann zuerst im Militärischen eingesetzt.

Das könnte dann wirklich dicke Überraschungen geben.

(Keine Sorge – Uschi’s Spaß- und Schießgesellschaft mit ihren Genderbeauftragt_*Innen ist nicht dabei.)

Hatte mal ’nen 123er Diesel, dessen Maschine hat mich im Winter regelmäßig solange überrascht, bis er mich dazu gebracht hat seine Ventile einzustellen.

Uschis… das Auslassungszeichen wird hier nicht benötigt.

„… etwas gelingen, was Maschinen bislang nicht vermochten: Uns zu überraschen.“

Das absurde an der ganzen KI / Roboter / Quantencomputergeschichte ist, dass bereits in den 80ern beim ersten KI Boom sehr intelligent beschrieben wurde, welche Gefahren künstliche Kreativität (oder einfacher ausgedrückt, das Übertragen der Evolution auf Computer/Roboter ) birgt.

Alle diese Forschungsrichtungen gemeinsam werden Roboter schaffen die einen evolutionären Prozess beginnen, also sich an die Umwelt anpassen, lernen, sich durch Auslese verbessern. Wie der Mensch, nur eben ohne die Beschränkungen des Affenkörpers, sondern mit der Möglichkeit nicht Werkzeuge, sondern den eigenen Bauplan anzupassen.

Das wird die nächste Atombombe, nur noch 1000x gefährlicher. Die Gefahren sind bekannt und beschrieben, aber wieder arbeitet der Mensch hart daran. sich möglicherweise selbst auszulöschen.

KI sind Werkzeuge. Werkzeuge können gefährlich sein. Darum bekommen sie Sicherungen eingebaut. Manchmal gehts trotzdem schief. Das ist dann aber keine „böse“ Absicht.

Ein echtes Bewusstsein dagegen ist etwas anderes. Wenn sowas entsteht, müssen wir eben palavern. Hoffentlich ist unser Verhandlungsführer dann kein Grüner oder sowas.

Btw.: Wir erlangen auch langsam die Fähigkeit unseren Bauplan anzupassen. Stichworte Transhumanismus, Kybernetik, synthetische Biologie. Und wer weiß, vielleicht ist die Singularität der KI auch die unsere?

Ich sage nur: „Die Antwort lautet 42“

Das dauert aber meist sehr lange um auf diese Lösung zu kommen.

Übrigens bin ich in bester Gesellschaft wenn ich eher davon ausgehe

daß die Antwort 5 lautet.

Natur, Kreativität überraschen?

Nicht evtl. nur denjenigen, der sie nicht versteht?

Oder anders, ich bin meinen Maschinen ausserordentlich dankbar, dass sie vorhersehbare/beabsichtigte Resultate liefern.

Aber allemal anregend.

Danke

Ach herrje, die SPD. Kommt nicht aus dem 19 Jahrhundert raus.

Danke

Hoffentlich offeriert er uns nicht daß wir der Nabel des Universums sind, denn dann schnappen wir über und der Allmächtige hat uns mit Sanftmut dahingebracht, wo wir hingehören, nämlich in die unendliche Weite und Tiefe der Ewigkeit, aus der wir vielleicht hervorgegangen sind und dort hin zurückkehren, so oder so.

Wo Sie es sagen. Ich finde es sinnvoll, so zu handeln, als wären wir es und also verantwortlich.

Ich bin sicher, dass wir in dieser Gemütslage sofort erkennen, wenn wir uns irrten.

Vielleicht sogar dankbar dann sind.

Unabhängig davon schreiben Sie sehr schön über die Ewigkeit.

Eigentlich dürfte auch die Ewigkeit nicht meckern, wenn wir uns in der Annahme ihrer Schönheit zu diesem sanften Mut bekehren.

Ich möchte eigentlich keinen Tag nur der Religionen, nein, den auch als einen von Geisteshaltungen, Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten.

Dachte gerade an Neil Youngs Song „After the Goldrush“, ohnehin das Album.

Ich bin Naturwissenschaftler, und werde mir diesen Text mehr als einmal durchlesen muessen, bevor ich ihn begriffen haben werde… 😉

sind Sie denn sicher, dass es da etwas zu verstehen gibt? Handelt es sich nicht etwa um von einem Strategieberater für Laien aufbereitete Kost, der ein wissenschaftlich nachvollziehbarer Kern schlichtweg fehlt?

Dankesehr! ich bin Geisteswissenschaftlerin und sage nur: Was kann das Ding jetzt und was nicht?

Als Geisteswissenschaftler fällt es mir auch schwer. Aber immerhin ist das Thema interessant genug, um sich Jahre damit zu beschäftigen. Als jemand, der schon Jahrzehnte dran ist, kann ich sagen: Quantenzeug geht immer irgendwann in Philosophie über.

Wir brauchen dringend diese KI (Künstliche Intelligenz), denn durch den massiven Import von -KI (keine Intelligenz) wären wir chancenlos. Dazu kommt noch die destruktive rot-grüne Schulpolitik. Selbst rote Politiker schicken ja ihre Kinder in Privatschulen (z.B. Barbi vom Ostseestrand)

Laienfrage: gibt es irgendwo einen Quantencomputer, welcher in der Lage ist ein Probleme besser, d.h. im Allgemeinen wohl schneller oder vollständiger, als ein herkömmlicher Computer zu lösen? Oder verhält es sich mit dem Quantencomputer so ähnlich wie mit der Kernfusion von der es seit über fünfzig Jahren in etwa heißt, wir müßten nur noch ein paar technische Probleme lösen dann hätten wir in zehn Jahren Fusionskraftwerke!

Der Quantencomputer ist für bestimmte Arten von Problemstellungen in Bezug auf Geschwindigkeit und potenzielle Hardware-Effizienz optimal, so wie es der Artikel beschrieben hat.

Im Prinzip geht es hier auch nur (wieder) um eine bestimmte Art von Algorithmen, die auf einer klassischen von-Neumann-Maschine (so wie es heute praktisch alle Computer von Supercomputer bis hin in Smartphone und Kaffeemaschine sind) nicht besonders günstig abgearbeitet werden können.

Ähnliches gilt im Prinzip ja auch für die uns breiter vertrauten „Neuronalen Netze“ für Mustererkennung, für die man hocheffiziente Spezial-Hardware bauen könnte. Was man früher überlegt hat, aber meines Wissens heute nicht tut, weil die klassischen (von-Neumann-) Computerarchitekturen heute dafür schnell genug sind.

Quantencomputer würden, so wie es der Autor beschrieben hat, bestimmte Arten von Algorithmen in einem gewissen technischen Sinne „wirtschaftlich“ möglich machen. Im Prinzip könnte man sie aber auch auf klassischen Maschinen laufen lassen. „Simulieren“ würden manche das nennen, aber das gilt im Prinzip für Neuronale Netze und Deep Learning ja auch. Nur das dafür/dabei heute kaum noch Engpässe gesehen werden.

Ihre Frage („in der Lage ist ein Probleme besser, d.h. im Allgemeinen wohl schneller oder vollständiger, als ein herkömmlicher Computer zu lösen?“) möchte ich also mit einem klaren Jein beantworten: Nein, weil man neue Algorithmen auch klassisch entwickeln könnte, und Ja, weil man das aus Wirtschaftlichkeitsgründen so nicht machen oder nicht vollständig machen würde.

Um den Bereich der im KI-Zusammenhang oft leicht religiös eingefärbten „Heilserwartungen“ zu adressieren: Könnten Quantencomputer eine Art von Quantensprung mit sich bringen? Aus sich selbst heraus eher nein. Aber die mit ihnen effizient möglichen Algorithmen können wieder neue Methoden befördern. Das war in der kurzen Geschichte des elektronischen Computings bisher aber auch immer schon so…

„Laienfrage: gibt es irgendwo einen Quantencomputer, welcher in der Lage ist ein Probleme besser, d.h. im Allgemeinen wohl schneller oder vollständiger, als ein herkömmlicher Computer zu lösen?“

Text gelesen?

P. H. beantwortet genau diese Frage:

„Wie das praktisch funktioniert, verdeutlicht der Quantenrechner des kanadischen Unternehmens D-Wave Systems. Noch ist es der einzige seiner Art, der bereits kommerziell vertrieben wird.“

PS“

Quantencomputer bedeutet NICHT zwingend, das Quanten genutzt werden. Es ist ausreichend, das Verhalten ‚einfach‘ nur abzubilden und zu nutzen.

Es hieß, der D-Wave könne eine ganz spezielle Klasse von Aufgaben namens „quantum annealing“ schneller lösen als Computer mit herkömmlicher Architektur. Das ist aber gelinde gesagt umstritten. Prof. Aaronson (MIT) schreibt sich seit Jahren die Finger wund, um dem Hype eine nüchterne Analyse entgegenzusetzen: https://www.scottaaronson.com/blog/

Der Vergleich mit der Kernfusion, die seit fünfzig Jahren stets gleich weit von der Praxisreife entfernt ist, passt recht gut.

Nein, den gibt es nicht und wird es auch auf absehbare Zeit leider nicht geben. Insbesondere ist die im Artikel genannte D-Wave Maschine kein Quantencomputer (QC) im eigentlichen Sinne (Verschränkung von Q-Bits).

Von der Realisierung echter QC mit ausreichender Fehlerkorrektur, die etwa große Zahlen schnell in Primfaktoren zerlegen könnten (Shor-Algorithmus), ist man noch viel weiter entfernt als von der Kernfusion. Manche Forscher glauben sogar, dass es – anders als bei Kernfusion – prinzipielle, unüberwindbare physikalische Hürden gibt. Das ist zwar eine Minderheitenmeinung, dennoch sind die technischen Herausforderungen wohl derart gewaltig, dass wir einen echten QC, der herkömmliche Rechner in der Praxis übertrifft, wohl in diesem Jahrhundert nicht mehr sehen werden.

Auch muss man sich klar machen, dass ein solches Gerät, wegen der nötigen Kühlung auf nahe 0 Kelvin, von enormer Größe sein wird und Unmengen an Energie verbraucht. Ist also nichts für Privatleute. Es hat ja auch niemand eine Atomuhr im Wohnzimmer stehen.

QC sind zwar theoretisch hochinteressant, sie haben aber – wenn sie irgendwann mal realisiert werden – nur für einige wenige spezielle Aufgabenstellungen überhaupt praktische Vorteile. Bei der wichtigen Klasse der NP-harten Probleme etwa bringen sie nach heutigem Stand keine nennenswerte Verbesserung. Sie brauchen also bei Optimierungsaufgaben wie etwa dem „Traveling-Salesman-Problem“ immer noch exponentielle Zeit, und kein Programm, das der Durchschnittsanwender auf seinem PC oder Handy zu hause oder im Büro typischerweise täglich nützt, würde durch einen QC beschleunigt. (nach heutigem Wissen)