Stellen Sie sich folgende Situation vor: In der Runde eines Parteivorstandes soll über die Themensetzung für den aktuellen politischen Diskurs und den bald kommenden Wahlkampf entschieden werden. Was sind die Themen mit denen die Partei bei der allgemeinen Wählerschaft punkten will? Die Frage wird schnell beantwortet … von Statistikern: Nach Diagnose von Meinungs- und gesellschaftlichen Stimmungsbefragungen, werden politische Inhalte in drei Variationen erdacht: Themensetzungen werden sorgsam geplant und konzipiert, erste Kommunikationsstrategien entworfen und Kampagnen gebrainstormt. Es folgt die Überprüfung der einzelnen Entwürfe durch die nun spezifizierte Meinungsforschung. Im besten Falle folgen auf eine quantitative Befragung mit geschlossenen Antwortkategorien, qualitative Erhebungen, vielleicht sogar eine tiefenpsychologische Treiberanalyse.

Warum Intuition und nicht Empirie entscheidend für Erfolg ist

Ausgestattet mit Zahlenreihen, Kennziffern, Einstellungs- und Emotionalpanels und empirisch kategorisierten Datenmaterial wird den Mitgliedern des Parteivorstands gemeinsam mit den Kampagnenverantwortlichen das resonanzfähigste Thema präsentiert. Die Zahlenbasis für die Themenfindung ist sauber erarbeitet, die Pros und Cons stehen nun zur Debatte …

Welche Vorteile hat dieses Vorgehen für alle Beteiligten in einer Partei:

- Die Entscheidung kommt einer zeitgeistig analytisch-rationalen Grundhaltung zugegen.

- Die Entscheidung wird ent-personalisiert und in dieser Logik auch ent-verantwortlicht, denn ein Pro oder Contra resultiert auf deskriptiven Zahlensätzen und fallen im Falle eines Falles nicht negativ auf die Initiatoren zurück.

Nicht die Wählerbefragung, sondern der politische Gestaltungswille ist entscheidend

Folgendes Gedankenexperiment: Stellen Sie sich vor, dass ein deutscher Parteivorsitzender seine Entscheidung hinsichtlich der Themensetzung und seiner konkreten kommunikativen Ausgestaltung auf Basis „seines Gefühls“ treffen würde.

Selbst bei der Präsentation vor dem Parteivorstand würde die Überzeugungsstrategie darauf beruhen, dass ein „Ich glaube daran“ ausreichend wäre… So unrealistisch bzw. naiv eine solche Vorstellung scheint, desto irritierender ist, dass die größten politischen Wahlerfolge, unlängst auch der von Sebastian Kurz, auf eben diesem Selbstverständnis beruhen. Zahlreiche politische Erfolge lassen sich darauf zurückführen, dass ein politischer Gestalter, ein „political animal“, für eine bestimmte Idee stand, daran glaubte und sie – immer gegen den Widerstand seiner unmittelbaren Umgebung und gegen alle Prognosen– durchsetzte. Man denke an Gerhard Schröder (SPD als neue Mitte), Willy Brandt (Ostpolitik), Helmut Kohl (Schnelle Wiedervereinigung) in Deutschland oder Emmanuel Macron (En Marche) in Frankreich. Donald Trump (gegen alle Regeln), keine Frage. Einstmals auch an Margret Thatcher in Großbritannien (Entmachtung der Gewerkschaften), Ronald Reagan (Reagonomics) in den USA … sie alle vereint, ein von Journalisten gerne kolportiertes „Gespür für die Gefühlswelt der Bevölkerung“, dass sich (noch) nicht in Zahlen und Statistiken niedergeschlagen hatte. Erfolg vieler Politik-Impressarios ist eben kein Resultat einer zahlenbasierten Analyse, sondern eher von verwurzelten Wollen und klare Überzeugungen getragen.

Heute scheint sich in der Politik-Kommunikation ein anderes Vorgehen durchgesetzt zu haben: Parteien und ihr leitendes Personal scannen Meinungsumfragen und versuchen bestimmte Defizite und Präferenzen aus den Ergebnissen herauszulesen und passen schließlich die Themensetzung der Partei den vermeintlichen Wünschen einer möglichst großen Anzahl potentieller Wähler an. Diese aus dem klassischen Marketing bekannte Form der „Bedürfnisanalyse“ steht diametral zu dem zuvor dargestellten Selbstverständnis der Politik, die auf Basis einer definierten Ideologie, eines gedanklich genetischen Codes, oder seien es auch nur Leitlinien ihr gesellschaftliches Gestaltungsangebot kommuniziert.

Der Effekt einer vermeintlichen Bedürfnisorientierung anhand von Durchschnittswerten und Algorithmen bei gleichzeitiger inhaltlicher Dispositionsbereitschaft bedingt eine zunehmende Desorientierung, denn die klare Signalgebung einer Partei wird gestört. Marke ist eben mehr als ein Logo oder eine Werbekampagne, sondern ein soziales Energiesystem: Eine Partei besetzt bestimmte inhaltliche Positionen, sendet sie kommunikativ in die Bevölkerung, die sie aufnimmt und eine definierte Erwartungshaltung entwickelt. Gegebenenfalls reagieren viele Menschen mit Zustimmung, d.h. mit Wahl. Diese Erwartungshaltung wird allerdings nur erreicht, sofern die Partei „selbstähnlich“, d. h. typisch handelt und nicht zum Spielball des Demoskopen wird.

Die Fokussierung auf Zahlen hat nämlich für die Parteienwahrnehmung schwerwiegende negative Konsequenzen:

- Alle politischen Akteure erhalten ähnliche Meinungsforschungsdaten. Es liegt nahe, dass die parteiübergreifend ähnliche Sozialisation der Protagonisten auch zu nahezu identischen Bewertungen der Situation führt.

- Wenn Bewertungen sich angleichen, werden die Operationalisierungen ähnlich.

- In der Folge wird die Kraft einer Partei, ihr Differenzierungspotential stetig zurückgefahren.

In der Konsequenz steht ein Parteiensystem, deren Protagonisten sich nicht mehr über Inhalte, sondern allein über Symbolwelten wie beispielsweise den Vorstellungsrahmen „Gerechtigkeit“ oder „Wohlfühlen“ zu differenzieren versuchen. Diese Differenz ist aber nur eine scheinbare, da die genutzten Begrifflichkeiten in ihrer Abstraktionsbreite alle und jeden positiv ansprechen (was ja gewollt ist). Die Parteipositionierung verkommt zur individuell bespielbaren Projektionsfläche mit Wohlfühlfaktor. Allerdings ist ein Angebot, dass jeden anspricht das Gegenteil von einer Positionierung. Ganz zu schweigen, dass dies dem Ideal des Austauschs des besten Arguments sicherlich nicht entspricht. Ganz im Gegenteil: Diese Form der politischen Willensbildung vermeidet politische Kontur und Differenzierbarkeit, den konstruktiven Streit der Meinungen – ein demokratieschädigendes Verhalten.

Kampf der Zahlen

Die politische Kommunikation hat sich zunehmend zu einem Kampf der Zahlen entwickelt. Dabei wird auf Basis statistischer Verdichtungen versucht, Entwicklungen zu prognostizieren ohne einen Sachverhalt tiefenanalytisch und ganzheitlich verstehen zu wollen. Zahlen in ihrer Determiniertheit und Nüchternheit passen sich idealtypisch dem Informationsverarbeitungsprozess einer unüberschaubaren Welt an – sie reduzieren Komplexität und Risiken. Zahlen suggerieren heute ein hermetisches „Ursache-Wirkungsverständnis“ und eine neutrale Bewertungsgrundlage. Allerdings: Die Kommunikationsgeschichte hält zahlreiche Beispiele dafür bereit, dass politische Erfolge in Demokratien äußerst selten in der Fortführung vermeintlicher Entwicklungen liegen. Vielmehr erdenkt und entwickelt ein langfristig orientierter Politiker Positionen. Starke Parteien befriedigen keine Bedürfnisse, starke Parteien entwicklen Bedürfnisse. Das oft zitierte Bonmot von Steve Jobs, dass er niemals Marktforschung betrieben hat, bringt diese Logik auf den Punkt: Keine Marktforschung hätte vor 40 Jahren diagnostiziert, dass die Welt sich einen Computer für das Wohnzimmer wünschte (und jetzt sogar in die Hosentasche steckt). Es hätte nicht prognostiziert werden können, weil es unbekannt war. Diese Logik beschrieb bereits der Markentechniker Hans Domizlaff als er vor ca. 80 Jahren schrieb, dass der Kunde niemals „fordere“, sondern vor allem dankbar sei.

Intuition statt Zahl

Wo der Mensch auf Technik und Statistiken vertraut, vertraut er nicht mehr auf die eigenen Fähigkeiten. Stattdessen rückt das Schema in die Entscheidungsnetzwerke und eine Partei verliert ihre eigentliche Vitalität.

Es zeigt sich, dass auch in Zeiten „hybrider Wähler“, der Digitalisierung und des kommunikativen Overflows jede parteipolitische Präferenz zunächst ein sozialer Zusammenhang ist, der auch vor einer soziologischen und sozialpsychologischen Perspektive bewertet werden muss. Die Anziehungskraft einer Partei liegt in der Tatsache begründet, dass sie Menschen klare Aussagen bietet, nicht nur einmal, sondern in verlässlicher Weise über die Zeit. Erst dann entsteht ein positives Vorurteil, dass in der Lage ist in der Unübersichtlichkeit der modernen Botschaften und Nachrichten Orientierung zu geben, vielleicht sogar Vertrauen auf sich zu ziehen. Dies gelingt aber nur, wenn eine Partei sich zunächst selbst treu ist. Das ist schwierig, wenn der Blick immer und immer wieder nach „außen“ geht. Denn zum Schluss geht es bei der politischen Willensbildung nur am Rande um „Wahrnehmung“, sondern vor allem um aktive und gezielte„Wahrgebung“.

Dr. Oliver Errichiello ist Geschäftsführer des Büro für Markenentwicklung in Hamburg und Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg und der Hochschule Luzern. Er hat zahlreiche Bücher zum Thema „Marke“ geschrieben.

Schauen Sie sich doch mal im WEB um nach „Bertelsmann-Stiftung“.

Wo die Stiftung überall ihre Finger drin hat.

Sie werden staunen.

Sehr geehrter Herr Errichiello, ich möchte mich angesichts Ihrer hohen Fachkompetenz gar nicht auf einen Widerspruch zu Ihren Thesen einlassen, dennoch reizt es mich, hier ein Widerwort zu geben.

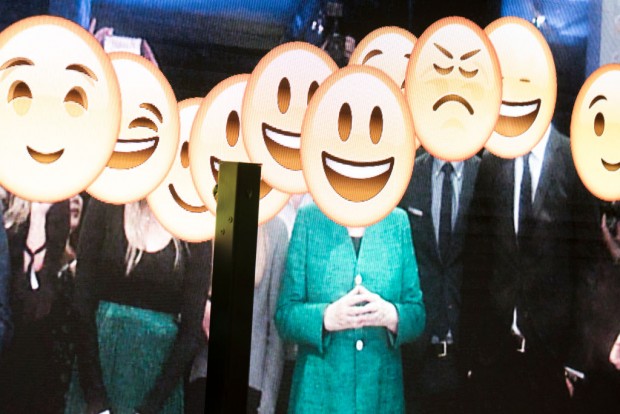

Das zentrale Argument für die Wirkung der psychoanalytischen politischen Marktforschung ist für mich nicht das unbestreitbare Entstehen einander ähnlicher bis austauschbarer Blockparteien, sondern das von Ihnen so benannte „Political animal“. Gehen Sie die Liste von Politikern durch, die Sie aufführen, ganz zu recht, wie ich meine. Was hatten oder haben Sie gemeinsam? Richtig: Sie besaßen Ausstrahlung, sie wirkten auf Menschen, sie waren „Menschenfischer“ oder etwas profaner ausgedrückt „Rampensäue“. Vergessen wir ruhig Adolf Hitler nicht in dieser Reihe, der das alles auch besaß. Oder Barack Obama. Das zu haben ist eine Gabe, ein Naturtalent, das man hat, aber niemals lernen kann. Es ist eine Binsenweisheit, daß in der Politik es niemand auf Dauer nach oben bringt, der diese Gabe nicht besitzt. Übrigens: Merkel hat sie auch, wenngleich auf eine ganz andere Art. Sie ist in dieser Hinsicht die am meisten unterschätzte Politikerin, zumal ihr modulationsarmes Bandwurmgerede nun so gar nicht von den Stühlen reißt. Und trotzdem regiert sie nun schon fast so lange wie Helmut Kohl. Wer sie aus der Nähe erlebt, bestätigt: Merkel wirkt. In Zeiten von Facebook und Twitter sind auch andere Ausstrahlungsmerkmale gefragt als nur das der freien Rede, siehe insbesondere Donald Trump. Und auch der hat Berater im Hintergrund.

Das entscheidende Aber: Wer es vermag, so „rüberzukommen“, kann JEDEN politischen Inhalt verkaufen, so er auf ein williges und aufnahmebereites Publikum trifft. Das können dann sogar Dinge sein, die dem Publikum schaden, so, wie bei Hitler, totaler Krieg, oder bei Merkel, die Aufgabe der Grenzen oder freie Einwanderung.

Ich hatte, als Anekdote, das Glück und Vergnügen, einmal zu Lebzeiten Steve Jobs erlebt zu haben bei der alljährlichen Apple Convention in San Francisco, bei der die Neuheiten der Saison vorgestellt werden. Jobs war gar kein besonders guter Redner, machte nicht viel her, so eine Mischung aus Nerd und Aushilfskellner. Und trotzdem konnte auch ich, der keineswegs ein Apple Aficiondo ist, mich seiner Wirkung nicht vollkommen entziehen. Hinterher habe ich mir auch ein iPhone gekauft und fühlte mich als Teil einer großen Community. In jedem Fall verstand ich von da an, warum meine Großmutter Goebbels im Sportpalast zugejubelt hatte, was ich bis dahin nie begreifen wollte. Man muß das erlebt haben, um es zu glauben. Sein Nachfolger Tim Cook, der das sicher nicht schlecht macht, reißt niemanden vom Hocker.

Wir wissen aber auch, daß Jobs (und Political Animals) in Wahrheit niemals einfach aus dem Bauch entscheiden. Reagan las vom Teleprompter ab, Kennedy hat seine Rede in Berlin zehn Minuten vorher in Lautschrift von seinem Berater aufgeschrieben bekommen. Kohl hatte sehr wohl Zahlen bekommen, daß im Januar 1990 keine Wahl mehr mit einer Ablehnung einer raschen Widervereinigung zu gewinnen sei. Innerlich war er dagegen, hatte er doch mit Mitterand schon damals den Euro und die Autobahn zum Bundesstaat EU verabredet. Die Wende von 1989 paßte ihm überhaupt nicht in den Kram (was sollte er mit der Restitution der deutschen Nation anfangen, die er doch viel lieber abschaffen wollte?) – aber die Zahlen waren eindeutig. Die geschichtsklitternde Masche, Kohl sei ein Patriot gewesen und habe angesichts jubelnder Dresdner eine Art Erleuchtung erhalten, kaufe ich niemanden ab. Dann wäre die ganze Wiedervereinigung völlig anders gelaufen, nicht dieser bornierte „Beitritt“ – und Kohl hätte sie schon 1986 haben können, denn da war die DDR schon so pleite wie 1989. Es waren westdeutsche Milliarden, mit denen das Regime Honecker stabilisiert wurde. Wer seinem Bauchgefühl und Überzeugungen dagegen folgte, war Lafontaine, der wie alle Linken die deutsche Teilung als gerechte Strafe für Auschwitz verstand und nicht bereit war, seine Überzeugung auf dem Altar populistischer Aufwallung zu opfern. Das Ergebnis ist bekannt.

Politik solle Probleme lösen, und nicht Probleme schaffen.

Jedem zeigen heute die Zahlen, das die Politik insgesamt versagt hat. Kein Problem ist gelöst, nur in die Zukunft verschoben.

Weder Meinungsumfragen noch Wahlergebnisse werden daran etwas ändern.

Merkel und Macron, beides Versager und Betrüger, wobei Macron nicht wie Merkel sein eigenes Volk betrügen will….er will die Deutschen betrügen und die Franzosen vor Reformen verschonen, siehe Rentenalter.

Wir müssen nur noch etwas warten, dann wird der Spuk ein Ende haben…mit einem Knall….

Zum Thema Meinungsumfragen fällt mir folgendes ein: Auf civey.de ist in der Rubrik „Politik“ folgende Umfrage online:

„Welche Partei haben Sie bei der Bundestagswahl 2017 gewählt?“

Seit 5 Wochen erscheint da jetzt folgende Meldung, Zitat:

„Bundestagswahl 2017

Danke, für Ihre Stimme! Nach der Bundestagswahl gönnen wir Ihnen und uns eine

kleine Verschnaufpause, zeigen Ihnen aber ganz bald wieder wie gewohnt

das Umfrageergebnis in Echtzeit.“

Parteien scannen per Meinungsumfragen welche Themen sie setzen sollen, dann formulieren und verbreiten sie ihre Marketingbotschaften entsprechenden der herausgefundenen Themen. Das ist nur eine imagebildende Maßnahme.

Auf das politisches Handeln der Parteien, oder besser auf das Handeln der Politiker hat das alles keine Auswirkungen, denn der Wählerwille und die Vertretung der Interessen der Bürger interessiert die Politiker nicht im Geringsten.

Politiker denken wir folgt: „Wo kommen wir denn hin, wenn wir das tun, was der Wähler will“?

„Parteien und ihr leitendes Personal scannen Meinungsumfragen und versuchen bestimmte Defizite und Präferenzen aus den Ergebnissen herauszulesen und passen schließlich die Themensetzung der Partei den vermeintlichen Wünschen einer möglichst großen Anzahl potentieller Wähler an.“

Ich habe Zweifel, ob das in der Regel so ist.

Frau Merkel, Herr Schulz, Herr Seehofer, Frau Roth oder Frau Kipping rücken doch wohl nicht von ihren ganz persönlichen Meinungen und Überzeugungen ab.

Immer Gegenteil: Eher sollen doch die Wähler die Sicht der führenden Politiker übernehmen.