Täglich werden wir mit Begriffen konfrontiert, die im Ergebnis einer als „alternativlos“ gepriesenen Energiewende verwendet werden oder durch sie erst entstanden sind. Wir greifen auch Bezeichnungen auf, die in der allgemeinen Vergrünung in den Alltagsgebrauch überzugehen drohen – in nichtalphabetischer Reihenfolge.

B wie

Blackout, der

Schaut man in diesen kalten Tagen aus dem Fenster, verdrängt man den Gedanken an einen Stromausfall schnell. Zu unangenehm sind die Vorstellungen zum „was wäre, wenn…“. Kälte und Dunkelheit waren schon immer große Feinde des Menschen. Dabei ist die Situation ausgefallener Versorgung von Licht und Wärme in unserem hochtechnisierten Land weitgehend unbekannt. Die allermeisten Menschen stünden ihr im häuslichen Umfeld wie auch in Betrieben und Institutionen weitgehend hilflos gegenüber, im Gegensatz zu vielen Menschen in der Dritten Welt, wo es zuweilen täglich zu Abschaltungen kommt, auch im Gegensatz zu unseren Kriegs- und Nachkriegsgenerationen, die damit umzugehen wussten. Dennoch ist der Blackout möglich und heute wahrscheinlicher als noch vor zehn oder zwanzig Jahren.

Ursprünglich stammt das Wort aus der Theaterwelt, wo das schlagartige Verlöschen der Bühnenbeleuchtung einen gewünschten dramatischen Effekt hervorruft, weil die Zuschauer im Dunkeln sitzen und die Augen sich nicht so schnell an die geringe Resthelligkeit anpassen können. Auch der kurzzeitige Erinnerungsverlust, manchmal auch „Aussetzer“ oder „Filmriss“ genannt, ist hier nicht gemeint. Die Situation, wenn einem zum Beispiel vor dem Geldautomaten kurzzeitig die PIN nicht mehr einfällt, oder in einer Rede der Faden weg ist, wird vielen bekannt vorkommen.

Heute gibt es eine erste andere Assoziation, nämlich der plötzliche, vorher äußerlich nicht absehbare regionale oder flächendeckende Stromausfall. Die meisten von uns kennen einen Stromausfall nur als „Wischer“, wenn das Licht flackert, oder infolge von Störungen im Verteilnetz, wobei Bodo mit dem Bagger den klassischen Verursacher gibt. Statistisch sind wir in Deutschland mit etwa 15 Minuten Ausfallzeit an der Weltspitze. Der Nachteil dieses hohen Niveaus ist, dass sich niemand einen länger andauernden stromlosen Zustand mehr vorstellen kann und kaum jemand darauf vorbereitet ist.

Der neue Blackout auf unserer ganz privaten Bühne

Um den Blackout zu erklären, müssen wir zunächst das Funktionsprinzip unserer Versorgungsnetze betrachten. Stromquellen bilden vor allem Generatoren von Kraftwerken, deren Rotoren sich mit 3.000 Umdrehungen pro Minute bewegen, das sind 50 Umdrehungen pro Sekunde. Durch magnetische Felder und die Wirkung des Induktionsgesetzes entsteht Drehstrom in Form dreier um 120 Grad versetzter Sinuskurven, daraus ergibt sich die maßgebende Frequenz an Schwingungen von Strom und Spannung pro Sekunde, also 50 Hertz. Über Transformatoren hoch- und herunter gespannt ergeben sich die Spannungsebenen, mit denen die einzelnen Verbraucher versorgt werden. Wichtigster Parameter eines gut funktionierenden Netzes ist die Frequenz, die man beispielsweise hier live verfolgen kann.

Die stabile Netzfrequenz hängt vom Gleichgewicht aus Erzeugung und Verbrauch ab. Strom kann nicht abgefüllt und gelagert werden, seine Speichermöglichkeiten, die es vor allem durch große Pumpspeicherwerke gibt, sind begrenzt und im Grunde vernachlässigbar. Rechnerisch würde die Menge für eine reichliche halbe Stunde Versorgung reichen. Das Netz selbst, im Grunde ein System dicker Drähte, kann Strom nicht speichern, auch wenn diesbezüglich esoterische Annahmen aus der grünen Annalenalogie verlautbart werden.

Es kann an Strom keine „Überproduktion“ geben. Es kann nur so viel produziert werden, wie verbraucht wird. Überproduktion würde zu Überfrequenz mit folgendem Kollaps führen. Die Vorwürfe der „Überproduktion“ meinen meist den Stromexport in die Nachbarländer, der planmäßig über den liberalisierten Markt erfolgt. In Zeiten hohen Windstromangebots kann es auch zu Notexporten kommen, um die Netzsicherheit zu erhalten. Auch hier bestehen die Gefahr der Überfrequenz und die Notwendigkeit, die Fähigkeit der Netzregelung durch konventionelle Kraftwerke zu erhalten, denn Wind- und Solaranlagen liefern keine Netzdienstleistungen, denn sie kennen keine Leistungs- und Spannungsregelung.

Der Begriff vom „verstopfenden“ Atom- oder Kohlestrom ist fachlicher Unfug, denn Kabel sind keine Rohre, die verstopfen könnten. Zudem ist über den Einspeisevorrang die Abnahme von regenerativ erzeugtem Strom verpflichtend. Werden Windkraftanlagen abgeschaltet, so ist das durch regionale Netzüberlastung begründet, nicht durch konventionelle Kraftwerke.

Ein in sich fragiles System

Der Netzbetrieb unterliegt zahlreichen Störgrößen wie schwankendem Verbrauch, Ausfällen oder lasteinschränkenden Störungen in Kraftwerken, schwankendem Windstrom, schwankendem Fotovoltaikstrom durch Bewölkung oder Nebel und Tageszeit. Die Einflüsse auf die Netze sind in den vergangenen Jahren infolge vieler dezentraler einspeisender Anlagen vielfältiger geworden. Zeitweise kommt es zur Rückspeisung von niedrigen auf höhere Spannungsebenen, es steigt die Zahl potenzieller Fehlerquellen.

Auch die Schwankungen im gesamten UCTE-Netz (Union for the Coordination of Transmission of Electricity), das durch den Verbund die gleiche Frequenz aufweist, sind von Bedeutung. Die Einbettung in ein solches Netz ist von Vorteil, da kleine und kurzzeitige Schwankungen durch die Trägheit des großen Netzes aufgefangen werden können. Dieser Effekt entstammt der Massenträgheit der tausende von Tonnen wiegenden rotierenden Teile aller mit dem Netz verbundenen Turbogeneratorsätze. Diese Trägheit bügelt Schwankungen aus und sorgt für verzögerten Frequenzabfall bei Störungen auf der Erzeugerseite. Fällt in der Türkei ein größeres Kraftwerk aus, ist der Frequenzeinbruch etwa fünf Sekunden später in Frankreich zu beobachten. Alle konventionellen Kraftwerke reagieren in einem solchen Fall über eine vertraglich vereinbarte Primärregelleistung auf die Störung und ziehen die Leistung an. Diese Primärregelleistung ist ebenfalls hier abgebildet, für den Bilanzkreis eines Netzbetreibers.

Wind- und Sonneneinspeisung bilden durch die Thyristoranbindung kein netzstabilisierendes Element, ihre Einbeziehung in das System der Primärregelung ist theoretisch möglich, praktisch aber derzeit nicht sinnvoll und regulatorisch im Gegensatz zum konventionellen Bereich nicht vorgeschrieben. Im Normalfall ist die Frequenzgüte im Netz so hoch, dass auch Uhren netzgesteuert betrieben werden können. Zeiten leichter Unterfrequenz, die zum Nachgehen der Uhren führen, werden durch Fahrweise leicht oberhalb der Sollfrequenz ausgeglichen. Abweichungen im ersten Quartal 2018, die zum Zeitverzug von etwa acht Minuten führten, waren aber kein Hinweis auf generellen Mangel, sondern auf einen politischen Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo zurückzuführen. Beide Länder weigerten sich, entsprechende Primärregelleistung zu liefern und machten den jeweils anderen verantwortlich. Die UCTE selbst hat keine Entscheidungsbefugnis, die nationalen Netzbetreiber müssen sich operativ abstimmen und einigen. Gegen zu hohe Frequenzabweichungen und mögliche folgende Ausfällen treffen UCTE und nationale Netzbetreiber Vorsorge.

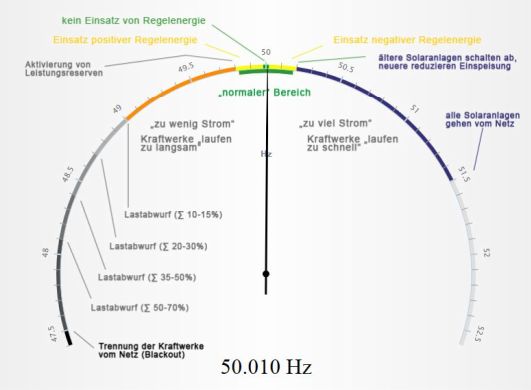

Dieses Schema zeigt Grenzen und Abläufe. Der Normalbereich der Regelung endet bei 49,8 bzw. 50,2 Hertz, meistens werden diese Grenzen nicht erreicht. Schon vorher werden Maßnahmen ergriffen, Schwankungen bis zu dieser Grenze zu vermeiden. Zuerst durch die Nutzung der Regelbereiche der Kraftwerke, Pumpspeicherwerke und Reservekraftwerke, danach durch die Abschaltung von Großverbrauchern.

Risiken für das Stromnetz

Die Engpässe im Stromangebot vom 14. Dezember 2018 und 10. Januar 2019 wurden von Holger Douglas hier beschrieben. Im Fall der „abschaltbaren Lasten“ erhalten Großverbraucher auf vertraglicher Grundlage Entschädigungen, die auf die Netzgebühren umgelegt werden. Stromkunden bezahlen nicht nur für zeitweise nicht produzierten Strom aus Windkraftanlagen („Phantomstrom“), sondern auch für aus Energiemangel ausgefallene Produktion der Großindustrie. Auch dies sind Nebenwirkungen einer zunehmend aus dem Ruder laufenden und dilettantisch gemanagten Stromwende.

Ab einer Unterfrequenz von 49,5 Hertz trennen sich Windkraftanlagen automatisch vom Netz, ab 49 Hertz sind die Netzbetreiber zu einschneidenden Maßnahmen verpflichtet. Sie veranlassen Lastabwürfe, zunächst von 10 bis 15 Prozent der Verbraucher, bleibt das ohne Erfolg, gehen die Abschaltungen schrittweise weiter bis zu einer vollständigen Trennung der Kraftwerke vom Netz bei 47,5 Hertz. Fraglich ist, ob diese nicht schon vorher auf Grund des Selbstschutzes (Schwingungen) abschalten. Ab einer nicht genau zu beziffernden Frequenz setzt ein Dominoeffekt eine nicht mehr beherrschbare Abschaltdynamik in Gang. Um Vorsorge zu treffen, gelten Regeln wie in Deutschland die des VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) zur kaskadierenden Abschaltung.

Tiefdruckzonen mit stark wechselnden Windgeschwindigkeiten können die Netzregelung überfordern. Auch hier sind Maßnahmen einzuleiten und es kann letzten Endes zum Kollaps kommen. Praktisch spielte dies beim Blackout 2006 eine Rolle, als eine planmäßige Abschaltung einer Höchstspannungsleitung über die Ems für die Passage eines neuen Kreuzfahrtschiffes aus der Meyer-Werft in Papenburg fatale Folgen hatte. Schlechte Vorbereitung und mangelnde Kommunikation seitens des zuständigen Netzbetreibers sowie eine ungenaue Windprognose führten am Ende zur Abschaltung von 15 Millionen Haushalten und vieler industrieller und öffentlicher Verbraucher.

Nach nur 1,5 Stunden war es gelungen, die Versorgung wieder herzustellen. Dabei schalteten sich Windkraftanlagen, die sich vorher automatisch vom Netz getrennt hatten, auch automatisch wieder ans Netz, was den Netzwiederaufbau erschwerte. Nur durch osteuropäische Lasteinsenkung gelang es, das betroffene Netz vor Überfrequenz und erneutem Kollaps zu schützen. Moderne Windkraftanlagen sind vom Netzbetreiber zu- und abschaltbar, die Betreiber erhalten dafür zusätzliches Geld, der hochtrabend „Systemdienstleistungsbonus“ genannt wird und zusätzliche 0,48 Cent pro Kilowattstunde bringt (2016).

Großstörungen der Vergangenheit hatten verschiedene Ursachen. Der Schneesturm zum Jahreswechsel 1978/79 überforderte insbesondere die auf Braunkohle basierende DDR-Energiewirtschaft und führte zum fast vollständigen Blackout. Ein künftiger auf überwiegend Wind und Sonne reduzierter Energiemix wäre ebenso wetteranfällig.

Eine Großstörung im Nordosten der USA und Teilen Kanadas (1965) wurde durch ein defektes Relais verursacht, 1977 legte ein Blitzeinschlag New York lahm. 2003 waren wiederum der Nordosten der USA und Kanadas betroffen. Unterlassene Investitionen in die Netze, vor allem aber organisatorisches Chaos nach der Marktaufsplittung und Deregulierung des Strommarktes sowie ein Softwarefehler führten zum Blackout. 50 Millionen Menschen waren teilweise fünf Tage ohne Strom.

Ebenfalls 2003 lag der Großraum Kopenhagen / Malmö im Dunkeln. Der Stillstand eines Kraftwerks und ein Unwetter hatten dazu geführt. Im September 2003 war Italien dunkel, sozusagen ein schwarzer Stiefel. Da das Land Nettoimporteur an Strom ist und diesen vor allem aus der Schweiz und Frankreich bezieht, reichte eine ausgefallene Leitung (im Wallis war ein Baum zu hoch gewachsen) zur Komplettabschaltung. Da dies in den frühen Morgenstunden eines sonntags passierte, blieben die Folgen gering.

2005 waren 250.000 Menschen waren bis zu fünf Tage vom Stromausfall nach dem so genannten „Münsterländer Schneechaos“ betroffen. Nasser Schnee, Eisregen und Sturm hatten viele Strommasten knicken lassen. Schnell waren Schuldzuweisungen an den Netzbetreiber gerichtet, waren doch alte Masten noch aus Thomasstahl gefertigt und angeblich spröde. Untersuchungen ergaben, dass auch moderne Masten dieser Wetteranomalie nicht standgehalten hätten.

Damit es keinen Blackout gibt…

Zum Wiederaufbau eines Netzes gibt es Konzepte, Regelungen und Pläne. Für den scharfen Test war bisher (zum Glück) wenig Gelegenheit. Doch es gibt ein Risiko, das darin besteht, dass alle Konzepte auf konventionellen Kraftwerken basieren, die eigenversorgungsfähig und gut regelbar sind. Ziel ist, über ein kleines Inselnetz, das zum Beispiel über Pumpspeicherwerke, Gas- und Kohlekraftwerke gebildet wird, eine steigende Zahl von Verbrauchsregionen zuzuschalten. Dabei ist die Einhaltung des 50-Hertz-Parameters das wichtigste Ziel. Kleine Netze sind nur schwer und aufwändig regelbar, wie das Beispiel El Hierro zeigt. Ein Radfahrer hat bei normaler Geschwindigkeit kein Problem mit dem Gleichgewicht, bei Schrittgeschwindigkeit schon. Ist eine gewisse Netzlast erreicht, können allmählich auch volatile Einspeiser wie Wind- und Fotovoltaikanlagen zugeschaltet werden, für diese müssen die Netzdienstleistungen bereitgestellt werden. Pauschal kann formuliert werden, dass mit zunehmender Dauer des Blackouts und größerer räumlicher Ausdehnung auch der Netzwiederaufbau umso schwieriger wird und länger dauert.

Was ist vom Grundsatz her hilfreich gegen einen Blackout, also am sinnvollsten für eine sichere Versorgung? Zunächst ein engmaschiges, gut gepflegtes Netz in allen Spannungsebenen. Das haben wir, aber es reicht natürlich nicht, die steigende Zahl dezentraler Einspeiser aufzunehmen. Für den Tesla-Supercharger an der letzten Milchkanne wird es damit eng. Es reicht auch nicht, den zentral erzeugten und schwankenden Strom von Nord- und Ostsee in den Süden zu bringen.

Weiterhin braucht es sichere und regelfähige Stromeinspeisung inklusive der Möglichkeit, Primär- und Sekundärregelleistung bereit zu stellen und die Spannung zu halten. Mit jeder weiteren Abschaltung eines konventionellen Kraftwerks geht diese Fähigkeit stückchenweise verloren. Wie weit man das ohne Gefährdung eines sicheren Netzbetriebes treiben kann, wird gerade scharf ausgetestet. Professor Fratzscher vom DIW schrieb in seinem Buch „Die Deutschland-Illusion“ schon 2014: „Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Energiewende ein Experiment ist.“

Vorteilhaft bei der Vorsorge gegen einen Blackout ist, wie bei der Geldanlage, ein Mix. Ein breiter Erzeugungsmix verringert Umweltauswirkungen, hält die Preise niedrig und schafft Versorgungssicherheit. Deshalb versuchen alle Länder dieser Welt, ihren Energiemix zu verbreitern. Nur Deutschland verengt seinen Energiemix und will, ohne Not, wie ich meine, sich seiner wesentlichen versorgungssichernden Säulen Kernkraft und Kohle berauben.

Aber es ist ja ein Experiment.

Zu den Folgen eines länger andauernden Blackouts demnächst mehr im Teil 2.

Frank Hennig ist Diplomingenieur für Kraftwerksanlagen und Energieumwandlung mit langjähriger praktischer Erfahrung. Wie die Energiewende unser Land zu ruinieren droht, erfährt man in seinem Buch Dunkelflaute oder Warum Energie sich nicht wenden lässt. Erhältlich in unserem Shop: www.tichyseinblick.shop

„Wie weit man das ohne Gefährdung eines sicheren Netzbetriebes treiben kann, wird gerade scharf ausgetestet.“

Das gute ist, dass die aussies da schon ein ganzes stück weiter sind und die el-energieversorgung zu einem guten teil gegen die wand gefahren hat.

Kann man praktisch in echtzeit zusehn…

„Melbourne, 200,000 houses blacked out, 10 companies curtailed, as 1-in-5-year hot day hits“

Quelle: http://joannenova.com.au/2019/01/melbourne-200000-houses-blacked-out-10-companies-curtailed-as-1-in-5-year-hot-day-hits/

„Green Electricity Grid Collapses During Aussie Heatwave

Guest essay by Eric Worrall

South Australia’s green politicians recently demolished their last coal plant.

…“

Quelle:

https://wattsupwiththat.com/2019/01/25/green-electricity-grid-collapses-during-aussie-heatwave/

Frau Baerbock kann gern versuchen, das Ernergienetz als

Grünspeicher zu verwenden und damit Ihre Heizung zu betreiben.

Aber es gibt geeignetere Möglichkeiten, die im Unterschied zu

„grünem Sachverstand“ im Einklang mit den Naturgesetzen stehen

und funktionieren. Aus der Berliner Blockadezeit 1948 sind mir

Stromsperren noch deutlich in Erinnerung. Mit der von unserer

Regierung angestrebten Abschaltung der für die Grundlastsicherung

unverzichtbaren Kohlekraftwerke stehen uns derartige Zustände

absehbar bald wieder ins Haus.

Gegen solche Einschnitte in die gewohnte Lebensweise kann man

sich für kleines Geld schützen. Die Versorgung üblicher Hausnetze

erfolgt mit Drehstrom. Die jeweils 120 Grad Phasenverschiebung

zwischen den 3 Leitern des Drehstromsystems spielen für den

privaten Anwender meist keine Rolle. Für gewöhnliche Verbraucher

reicht es aus, die drei Stränge des Hausnetzes mit Strom ausreichender

Leistung zu versorgen.

Eine kostengünstige Anlage mit 3 Strängen zur Überbrückung von

Stromsperren besteht pro Strang aus zwei 12V/280Ah-Batterien,

einem Gleich- und einem Wechselrichter. Es handelt sich um solide

24V-Technik, deren Komponenten z.B. Amazon zu Preisen von etwa

1000 € je Strang, zusammen also für rd. 3000 € anbietet. Ein

solches Sytem hat einen überschaubaren Raumbedarf von etwa

(B/H/T)=(1.6/1.1/0.3) m, was in üblichen Garagen oder Kellern

nicht zu Platzproblemen führt.

Bei Stromsperre, also Abschaltung des externen Netzes, liefern

die 6 Batterien über 3 Wechselrichter Energie an die 3 Stränge

des Hausnetzes. Das Ende der Stromsperre bewirkt eine Umkehrung

das Energieflusses: dann werden die 3 Wechselrichter aus- und die

3 Gleichrichter zwecks Batterieladung eingeschaltet. Die

Umschaltvorgänge sind relaisgesteuert und erfolgen automatisch.

Die Umschaltzeit beträgt etwa 0.1 sec.

Im aufgeladenen Zustand speichern die 6 Batterien 20 kWh. Welche

Zeit läßt sich damit bei unverändertem Verbraucherverhalten

überbrücken? Verbrauchsdaten aus dem Internet ergeben:

1. Einpersonenhaushalt 1800 kWh/Jahr, überbrückbar 4.1 Tage

2. Zweipersonenhaushalt 2700 kWh/Jahr, überbrückbar 2.7 Tage

3. Dreipersonenhaushalt 3400 kWh/Jahr, überbrückbar 2.1 Tage

4. Vierpersonenhaushalt 4000 kWh/Jahr, überbrückbar 1.8 Tage

Wenn die Dauer der Stromsperren die angegebenen Zeiten nicht

überschreitet, so kann man mit einer solchen Anlage seine

Lebensgewohnheiten beibehalten. Bei längerdauernden Stromsperren

müssen „stromfressende“ Verbraucher dementsprechend ausgedünnt

werden. Aber auch dann reicht die von den Batterien gelieferteEnergie

für die Aufrechterhaltung von Grundfunktionen wie Gasheizung, Licht,

Internet und Telefon aus.

Wir waren auch vom Münsterländer-Schneechaos betroffen, Jahre zuvor gab es 2 „Jahrhunderhochwasser“ bei denen auch tagelang der Strom ausfiel und alle Keller voll Wasser liefen. Seitdem sehe ich das mit Netz-Sicherheit alles etwas kritischer. Auch wenn es albern klingt, etwas von Preppern hat und auch sicherlich keien Lösung für Großindustrie ist. Aber inzwischen habe ich 2 Benzin-Notstrom-Generatoren die die Grundwasserpumpe am laufen hält wenn der Strom weg ist, die Licht bereitstellt, Schmutzwasserpumpen betreiben kann und mit etwas Bastelei auch die Heizung und Umwälzpumpen weiterlaufen lässt wenn das Gas noch da ist. Insbesondere im Winter ist so ein Altbau in spätestens 2 Tagen komplett ausgekühlt. Auch die Gefriertruhe lässt sich damit gelegentlich nochmal anschemeissen damit nicht alles verdirbt.

Zudem sind im Keller Essensvorräte für 3 Personen á 7 Tage vorhanden sowie ein paar Campingkocher. Wer einmal bei unter 10C° in seiner kalten Wohnung mit 2 Kerzen gehockt hat und nichtmal eben was einkaufen konnte ist da vermutlich etwas vorbelastet 😉 Deswegen bin ich auch entschiedener Gegner dieser Anti-Kohle-Bewegung. Solange keine Gaskraftwerke übernehmen muss eine sichere Grundlast vorhanden sein.

Eine Bitte, die für alle Artikel auf TE gilt: Wenn Graphiken angezeigt werden, kann dann bitte darauf geachtet werden, dass diese auch vergrößert angezeigt werden können? Auf vielen Schemata lässt sich leider die Argumentation wegen schlechter Lesbarkeit kaum nachvollziehen.

Vielen Dank!

Im Spätsommer/Herbst letzten Jahres kam es hier in unserem kleinen Städtchen zweimal zum Blackout. Das erste Mal fiel auf einen Sonntagnachmittag und reichte bis in die Nachtstunden des nächsten Tages hinein. Der zweite Blackout fiel indes auf einen Samstagnachmittag, so dass sämtliche Geschäfte, welche normalerweise bis in den Abend hinein geöffnet gewesen wären, geschlossen werden musste, da nichts mehr ging, keine Registrierkasse, keine Beleuchtung, keine Heizung, keine automatische Türöffnung etc……

Der dritte Blackout liegt nur wenige Tage zurück und betraf eine nahe gelegene Stadt mit etwa 80.000 Einwohnern: über vier Stunden ging am Morgen des 10.1. außer ein paar Notstromaggregaten nichts mehr.

Also Herr Henning, jeder Elektrotechnikstudent sollte Ihnen vorrechnen können, daß Kabel sehr wohl „verstopfen“ können. Alle Energieübertragungsleitungen sind für eine bestimmte Last (Strom) dimensioniert. Entscheidend ist die durch die Verlustleistung bedingte Erwärmung der Leiter. Daumenregel: Wenn man die Hochspannungsfreileitung im Dunkeln rot glühen sieht, ist sie überlastet. Ein korrekt eingestellter Leitungsschutz verhindert diesen Zustand und schaltet die Leitung ab. Dadurch werden die parallelen Leitungen möglicherweise ebenfalls überlastet und schalten auch ab usw. usf. Das Ergebnis ist wieder ein Blackout. – Insofern ist die Analogie mit einem Rohr nicht so ganz falsch.

Richtig, das aber widerlegt Herr Henning hier nicht. Mit „verstopfen“ meint der grüne Energiewendekomplex nicht die Belastung einer Leitung mit einer Spannung, für die sie nicht ausgelegt ist, sondern die Behauptung, die Atom- und Verbrennungskraftwerke würden so viel Strom produzieren, dass für den Solar- und Windstrom keine Nachfragekapazität mehr zur Verfügung stünden. Damit wird zu erklären versucht, warum Deutschland bei optimalen Bedingungen für Solar- und Windstrom (windreicher Sommertag mit blauem Himmel) Strom ins Ausland verschenken muss, um die hiesige (und europäische) Netzstabilität zu erhalten.

Das aber ist widersinnig, da das Konzept der deutschen Energiewende darauf beruht, die volatilen Erzeuger Wind und Sonne als primäre (und zukünftig alleinige) Energieträger anzusehen. Die anderen Kraftwerke werden nur als Frequenz- und Lastausgleicher behandelt, sie sind ja nur deswegen überhaupt noch da, weil erneuerbare Energien volatil sind.

Wie Herr Henning auch für einen Laien verständlich beschreibt, ist dies eine unwirtschaftliche und technisch widersinnige Maßnahme, die nur erforderlich ist, weil eine Alleinversorgung durch Wind- und Solarstrom nur möglich ist, wenn man sich vom Prinzip verabschiedet, dass Strom 24/7/365 immer in gleichbleibende Güte zur Verfügung steht.

Die vor 1950 geborenen Jahrgänge in Deutschland können mit einer solchen Situation volatilen Stromangebotes noch grundsätzlich umgehen, obwohl auch sie es zunehmend verlernen oder sich selbst der Möglichkeit berauben. Die völlig stromabhängige Generation der Millenials wäre davon noch einmal verstärkt betroffen, weil sie, anders als noch ihre Eltern, schon mit einer rein analogen Realität nicht mehr umgehen können (digital ist ohne Strom unmöglich und nicht-existent), Strom zum Überleben also so essentiell benötigen wie Sauerstoff oder Wasser – in der Regel aber begreifen sie dies nicht als Mangel, sondern feiern sich eher selbst dafür.

Das dürfen wir jetzt nicht so stehen lassen: Eine Leitung wird mit einem Strom belastet. Die Beanspruchung mit einer Spannung ist durch die Isolation vorgegeben und wird daher in engen Grenzen gehalten.

Auch ein Netz hat eine durch die Stromtragfähigkeit seiner Leitungen begrenzte Übertragungskapazität. Jede einzelne Leitung darf nur bis zu einem von verschiedenen Faktoren abhängigen Grad belastet werden, sonst wird sie zu heiß. Das hat mit Peer-to-Peer gar nichts zu tun. Wenn eine Leitung z.B. wegen einer Störung rausfliegt, können andere parallele Leitungen diese Kapazität nur dann zusätzlich übertragen, wenn diese vorher im gleichen Umfang noch nicht voll ausgelastet waren. Wenn ich durch einen Netzbereich jetzt noch zusätzliche Leistung durchleiten muß, z.B. Windstrom von der Küste nach Bayern, kann das diesen Netzbereich durchaus überlasten. Darum sollen ja auch die umstrittenen Nord-Süd-Übertragungsleitungen gebaut werden. Und wenn bestimmte Einspeiser politischen Vorrang erhalten, müssen bei begrenzter Übertragungskapazität des Netzbereichs andere ihre Einspeisung reduzieren. Insofern ist „Verstopfung“ durchaus eine passende Analogie für die Begrenztheit der Übertragungskapazitäten eines Netzes. Dem Netz ist es völlig egal, woher der Strom kommt. Zuviel zerreißt den Sack. Die Imbalance von Erzeugung und Verbrauch ist ein eigenes Thema.

Und wenn in in Zukunft noch Millionen Autofahrer ihre Elektro-Karren aufladen wollen, wirds dunkel in Deutschland! Da wird man sich das eine oder andere Atom- bzw. Kohlekraftwerk zurückwünschen! Die idyllischen Windkraftanlagen auf den entwaldeten Bergkuppen werden nicht ausreichen! Ich werde es bestimmt noch erleben, es sei denn der Feinstaub, den mein Diesel rausbläst, hat mich bis dahin schon dahingerafft!

Bei der durchschnittlichen Distanz von ca. 20km ergibt das selbst mit etwas Puffer ca. 50km Hin/Rückweg pro Bundesbürger im Schnitt. Das wären bei modernen E-Autos etwa 15kw/h die täglich nachgeladen werden müssten. Wenn der Wagen also um 17Uhr an die Leine gelegt wird (vorausgesetzt zuhause) dann hat der Wagen dafür mindestens 10-12 Stunden Zeit. Intelligente Ladelektronik ermögicht auch dieses. Da sehe ich keine Gefahr. Und diese Schnell-Lader an den AB wären tatsächlich geeignete Kandidaten für einen Last-Abwurf, da nichts kaputtgeht wenn das Laden unterbrochen wird.

Genau, die armen E-Autofahrer können sich ja dann ein Dieseltaxi rufen, wenn sie nicht vor der Ladesäule übernachten wollen. Womöglich braucht es dann sogar Bus-Taxis. Alternative sind Decken + warme Getränke.

Wer kann denn bitteschön bereits um 17:00 Uhr sein Gefährt an die heimische Steckdose hängen?

Ganz abgesehen davon bin ich, wenn ich mich dann ca. eine Stunde später auf den Heimweg mache, erstmal über eine Stunde bei 16 2/3 Hz und 15 kV äusserst unbequem zusammengepfercht und oft nur stehend unter Bahnstrom unterwegs. Dabei kann ich dann nicht mal mehr die Kommentare hier auf TE in meiner Flym App lesen, weil bereits im Grunewald – immerhin noch auf dem Gebiet der Hauptstadt dieser sich nun dekarbonisierenden und deindustrialisierenden angeblichen High-Tech-Republik – der Mobilfunkempfang zusammenbricht, wohlgemerkt nicht bei ICE-Tempo, sondern gemächlichen 100 km/h, eben regionalexpresstypisch.

Danke Herr Hennig,

für die anschauliche Darstellung der Bedingungen im Wechselstromnetz.

Dieser Zusammenhang von einem exakten 50 Hertz-Takt der Wechsel-Frequenz des gesamten Wechselstromnetzes bei einer präzisen Balance von Leistungs-Eingabe mittels regulierbarer Generatoren, entsprechend dem aktuellen Leistungsverbrauch, betrifft das grundsätzliche Funktionieren, um technisch nicht zu kollabieren.

Das sachliche Verständnis für diese Bedingungen, zeigt auch wie irrational Merkels Energiewende ist, die auf emotionaler Anmutung beruht.

Es gibt kein politisches Feld in dem sie und ihre opportunistischen,

politischen Volks-Ausbeuter keine Katastrophen anrichten.

Im WWII bedeutete blackout in GB Verdunklung aller Gebäude und Straßenbeleuchtungen etc. Eine gute Gelegenheit für die hiesige Regierung, der Bevölkerung kommende Blackouts als wichtige Kriegsführung gegen den Klimawandel zu verkaufen. Im klaglosen

Leiden sind die Deutschen ja geübt, besonders für den guten Zweck.

Ob Herr Hennigs lobenswerte Bemühungen in Berlin wahrgenommen werden, kann bezweifelt werden. Niemand ist bekanntlich so taub wie der, welcher nicht hören will.

Wer ein Haus hat, hat auch die Möglichkeit, einen kleinen Dieselgenerator (ca. 1.000 €) unterzubringen, der genügend Strom für die Heizung, eine Herdplatte und für den Kühlschrank liefert. Praktisch ist, dass der Heizöltank dafür genügend Kraftstoff vorhält. (Das ist der Grund, warum es kein Benzin-Generator sein sollte; einen grösseren Benzinvorrat möchte niemand im Haus haben.)

(Einen Umschalter für die Heizung von Netz zur Verbindung mit dem Dieselgenerator lgt der Elektriker für 100 €.)

Für den Garten gibt es ohnhin eine Pumpe, um Grundwasser zu ziehen.

(Und: Das Abwassersystem funktioniert ohne Strom nicht. Also bitte nicht mehr auf das WC gehen, sondern ein andere Lösung suchen…)

Vielen Dank Herr Hennig, dass Sie all diese technischen Sachen so erklären, dass auch ich sie verstehen kann!

Lieber Herr Hennig, erzählen Sie das mal einem der zahlreichen „Experten“. Wahrscheinlich werden Sie sofort als Nazi gebrandmarkt. Leider gibt es noch viel zu viele verantwortungsbewusste Menschen die durch ihr besonnenes Handeln dafür sorgen, dass sich die grünen Ideologen mit ihrer rosa Einhornsicht der Welt darauf stützen können. Für alle Grünen und ihre Wähler wäre es jedoch besser, wenn sie tatsächlich mal mit der Realität konfrontiert werden würden und das am besten bevor das letzte konventionelle Kraftwerk abgeschaltet wurde. Ich plädiere deshalb dafür, die Netzfrequenz einfach mit dem erneuerbaren Strom flattern zu lassen. Der Baerbock-Leitungsspeicher wird das Netz dann schon im Betrieb halten. Wollen wir wetten?

Nach all den Erfahrungen der letzten Jahre mit den Wahlergebnissen in Deutschland bin ich davon überzeugt, dass zumindest die Westdeuschen auch dann noch die Mainstreamparteien wählen werden, wenn es monatliche Stromausfälle geben wird. Das Absacken des Bildungsniveaus ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass sich die Bürger vermutlich im Laufe der Jahre mehrheitlich daran gewöhnen werden, weil sie zu lethargisch geworden sind.

Privaten Stromkunden ist zu empfehlen sich einen Generator anzuschaffen nebst einem Benzinvorrat oder eine starke 12Volt Autobatterie nebst Umwandler auf 220Volt damit zumindest im Winter bei einem Blackout die Heizung Öl/Gas nicht versagt, weil die stromgetriebene Umwälzpumpe nicht mehr funktioniert.

Mhh, DIESER -durchaus auch gute- TIP, gilt aber v.a. für jene Glücklichen die ein eigenes Haus oder auch ein kleines Gartenhäuschen haben. Aber im norm Miethaus wird es dann schon eng mit der Nutzung von Notstromaggregate. Denn wenn man in einer Wohnung solch ein Gerät 5-7 oder gar 10-14 Tage durchlaufen lassen will, gilt es schon einiges zu beachten u. vorzubereiten(Lärm, Abluft, Kauf von E-Heizungen, Fäkalienentsorgung da kein Wasser).

Ich weiß nun nicht wie es genau mit der z.B Fernwärme u Wasserversorgung aussieht. Doch WENN möglich u machbar sollten zukünftig vllt die Vermieter u (Wohn-)Hausbesitzer gesetzl verflichtet werden in ihre Wohnanlagen entsprechende Notanggregate einzubauen damit zumindest die evt vorhandenen hauseigenen Pumpen für (Fern-)Heizung u. Wasserversorgung nutbar ist. DOCH hierzu wird es „natürlich“ NICHT kommen da ja mit der Stromversorgung alles i.O & Best ist ODER erst dann wenn es den ersten tagelangen Stromausfall gegeben hat.

Die Flickschusterei der „Energiewende“ ist nicht nur der helle Wahnsinn, sondern viel zu große Schuhe für Frau Merkel. Da wird man mit Sicherheit vorsorgen, und sich für ein paar Wochen Lebensmittelvorräte anlegen müssen, die nicht verderben, um irgendwann den Blackout zu überstehen. Denn ist das Kind erst in den Brunnen gefallen, geht in der Spedition kein Rolltor mehr auf, und die Kasse im Supermarkt ist geschlossen, kein Strom, kein Wasser, keine Heizung, kein Benzin, und das Smarthome ist auch nicht mehr smart. Das Geld sollte man besser in die Forschung stecken, und den Fusionsreaktor entwickeln, denn große Netze brauchen starke Energiequellen ebenso, wie große LKW leistungsstarke Dieselmotore.

Sorry,

den großen Schalter „Energiewende“ legte ein vormalige Kanzler um

Und seitdem hat Deutschland ein Energie-Zukunftsproblem…..

Original Schröder:

»Den Konsens, aus der Atomenergie auszusteigen und in die erneuerbaren Energien massiv einzusteigen, betrachte ich als einen der größten Erfolge meines politischen Lebens.«

Gerhard Schröder im Interview mit der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ über den rot-grünen Atomausstieg. Quelle:….. http://gerhard-schroeder.de/tag/energiewende/

Es ist eher eine „Fakten-Wende“ durch die Medien zu beobachten.

Und das ziemlich nachhaltig, wie man allerorts feststellen kann.

Schon richtig, nur meinte Genosse Schröder das nicht ernst.

Interessant ist das Medien-Echo auf die Situation am 10. Januar in Deutschland: Nämlich fast gar nicht. Bei Heise gab man den Franzosen die Schuld, von wegen marode Atomkraftwerke und so:

„Alle Jahre wieder: Frankreich am großen Blackout vorbeigeschrammt“

https://www.heise.de/tp/features/Alle-Jahre-wieder-Frankreich-am-grossen-Blackout-vorbeigeschrammt-4273544.html

Dagegen schreiben die Franzosen was komplett Gegensätzliches:

https://www.rte-france.com/fr/actualite/une-premiere-en-france-rte-fait-appel-aux-industriels-interruptibles

Zitat:

„Am Donnerstag, dem 10. Januar, wurde RTE zum ersten Mal aufgefordert, alle unterbrechbaren industriellen Verbraucher dazu aufzufordern, ihren Stromverbrauch sofort um mehr als 1500 MW zu senken (dies entspricht dem Verbrauch von Lyon.) und seine Agglomeration!), um die Sicherheit des europäischen Stromnetzes zu gewährleisten. Frankreich ist eines der wenigen Länder, das über ein derart reaktionsfähiges und wirksames Instrument verfügt! Die Stromnachfrage war auf europäischer Ebene stärker als die Produktion. In Frankreich war das Gleichgewicht jedoch vollkommen gesichert. “

Interessant, nicht wahr ?

Interessant ist ja auch,

daß Frankreich pro Kopf und Jahr ca. 6 to. CO² „produziert“,

während Deutschland mit etwa 10 to. pro Kopf und Jahr „dabei“ ist.

Nur Ideologie kann sich den Atom-Ausstieg ökonomisch leisten……

Kernkompetenz von links/grün

Der menschliche Körper stirbt ohne Energiezufuhr. Ein Land auch.

Unsere Energiesicherheit wird aufs Spiel gesetzt. Dabei hat m.E. jeder das Recht auf einen bestimmten Mindestbetrag an Energie, der total steuerfrei bleiben muss.

Weil es in der modernen Welt halt nicht mehr ohne die Energie möglich ist, zu überleben.