Standby kann aus dem Englischen mit Bereitschaft oder Bereithaltung übersetzt werden. In unseren allgemeinen Sprachgebrauch gelangte das Wort erst, als die Fernbedienungen für TV-Geräte und für andere haushaltselektronische Geräte aufkamen. Vorher war das mühsame Aufstehen aus dem Fernsehsessel nötig, um die Sender zu wechseln oder den Abend nach „Wetten, dass..?“ oder vor dem „Schwarzen Kanal“, je nach Verortung der Zuschauer, mit dem Druck auf die Ein/Aus-Taste zu beenden. Die elektronische Bereitschaft erspart das Aufstehen zum Abschalten, erfordert jedoch weiterhin etwas Strom.

Wir erinnern uns, dass vor einigen Jahren diese Form des Stromverbrauchs, in der Vielzahl der Geräte durchaus erheblich, den Energiewendern ins Visier geriet. Im Rahmen der klimaökologischen Volkserziehung gab es immer wieder den Hinweis, auf die Standby-Schaltung zu verzichten und die Netzschalter zu betätigen oder schaltbare Steckdosenleisten zu verwenden. Ganze zwei „Atomkraftwerke“ könnten dadurch eingespart werden, wenn die Verbraucher ihr Verhalten ändern würden.

Der grüne Frontalunterricht war offenbar so erfolgreich, dass inzwischen nicht nur zwei, sondern alle „Atomkraftwerke“ eingespart werden konnten. So eine mögliche propagandistische Argumentation – oder eine satirische. Wer allerdings vermutet, Standby sei nun Geschichte, der kennt die Anforderungen eines künftigen naturbasierten und smarten Stromsystems nicht. Dort wird es weitaus mehr Standby als früher geben und Strombedarf für die „Intelligenz“ des Systems.

Beziehen statt liefern – Windkraftanlagen als Verbraucher

In Deutschland und auf der zugehörigen See stehen heute 31.224 Windkraftanlagen (Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Stand 9. September 2024). Für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb ist elektrische Hilfsenergie nötig, die während des Betriebes vom produzierten Strom abgezweigt wird. Zahlreiche Geber und Sensoren brauchen Strom, Daten müssen permanent übertragen werden, die Gondelnachführung muss aktiv bleiben, Öldruck und -temperatur müssen im Sollbereich sein, die Warnbeleuchtung (korrekt: die Flugwarnbefeuerung) braucht Strom. Sollten die Anlagen mangels Windaufkommen selbst keinen Strom erzeugen, muss die Hilfsenergie aus dem öffentlichen Netz bezogen werden.

Dieser Eigenbedarf ist nötig für die Anlagensicherheit im Stillstand und für die Betriebssicherheit für den zeitlich unbekannten, aber jeder Zeit möglichen Fall des Wiederanlaufens.

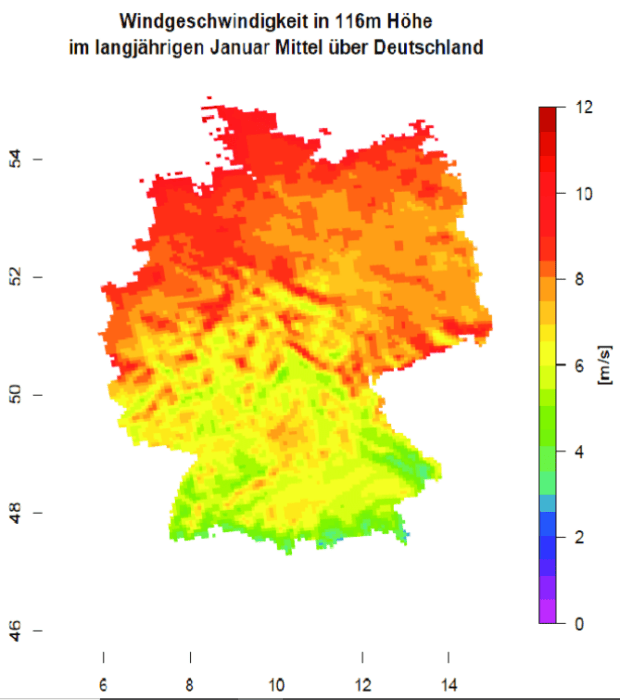

Je mehr Anlagen zugebaut werden, desto mehr speisen sie bei gutem Wind ein, aber desto mehr Strom ziehen sie aus dem Netz, wenn der Wind eigene Stromproduktion nicht ermöglicht, also bei Windgeschwindigkeiten unter drei Metern pro Sekunde. Zunächst ein Blick auf den Windatlas:

Mittel der Windgeschwindigkeit in einer Höhe von 116 m über Grund im Monat Januar für den 20-jährigen Zeitraum 1995–2014 (BORSCHE et al. 2016)

Wie viel Strom braucht eine Windkraftanlage im Stillstand? Der Eigenbedarf einer Vestas V172 (mit 7,2 Megawatt maximaler Leistung) beträgt nach Angaben von Hersteller Vestas 55.000 Kilowattstunden pro Jahr. Diese Strommenge wird gegenüber dem Netzbetreiber verrechnet.

Wie kann man die elektrische Leistung ermitteln, die im Stillstand der Anlagen erforderlich ist? Dazu ist eine Annahme nötig, wie viele Tage im Jahr die Anlagen im Durchschnitt stillstehen respektive keinen Strom erzeugen.

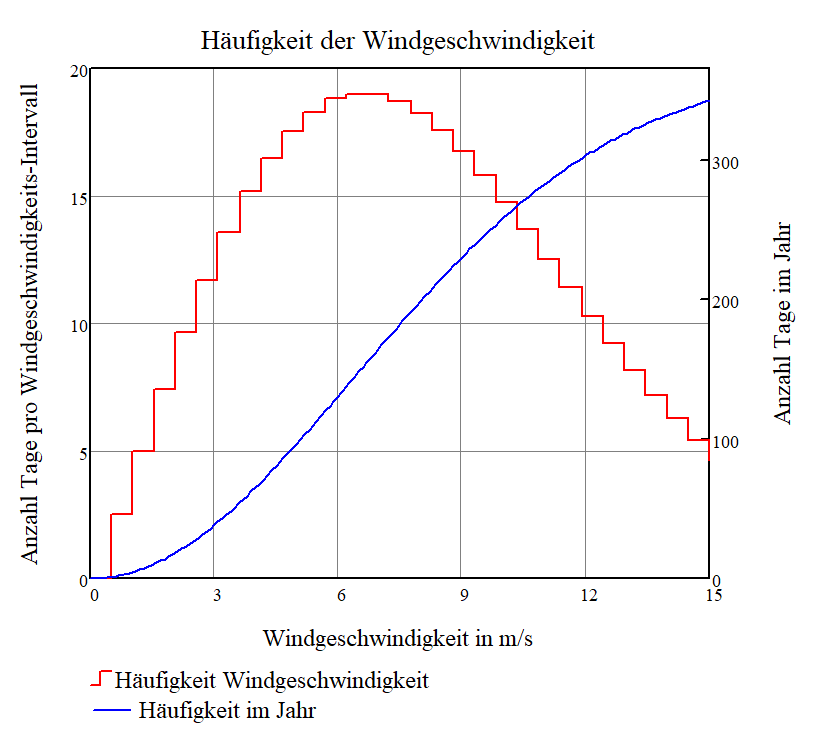

Wir betrachten die Häufigkeitsverteilung, eine sogenannte Weibull-Verteilung, der Windgeschwindigkeit in Deutschland und nehmen vereinfacht eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von acht Metern pro Sekunde an, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die meisten Anlagen eher im Norden stehen:

Quelle: Dr. Detlef Ahlborn

Für eine Windgeschwindigkeit von weniger als drei Metern pro Sekunde ergeben sich 38 Stillstands- oder Schwachwindtage im Jahr, an denen Strom aus dem Netz gezogen wird. Nehmen wir einen Eigenverbrauch im Stillstand von 45.000 Kilowattstunden pro Jahr an (die meisten Anlagen sind kleiner als die V 172), so ziehen diese Anlagen in dieser Zeit (38 Tage sind 912 Stunden) immerhin 49 Kilowatt aus dem Netz. Sollte bei nebligem und kaltem Wetter die Blattheizung zuschalten, um eine Vereisung zu verhindern, erfordert das weitere etwa 80 Kilowatt. Die lassen wir hier weg.

Kommt es tatsächlich vor, dass viele oder die meisten Windkraftanlagen stillstehen, zumindest keinen Strom liefern? Ja, zentrale Hochdruckwetterlagen führen sogar häufig dazu. Über den Windfinder lassen sich die aktuellen Verhältnisse nachvollziehen. Das Minimum der Windeinspeisung lag im August 2024 bei 911 Megawatt, das entspricht 0,9 Prozent der installierten Leistung. Unter der Annahme durchschnittlich bezogener 49 Kilowatt pro Anlage und 28.000 nicht produzierender Anlagen (dann würden sogar noch 2.200 Stück liefern), ergibt sich bei solchen Wetterlagen ein Fremdleistungsbedarf von etwa 1.400 Megawatt.

Viel Strom für nichts

Das entspricht etwa drei der nach Habeckscher Kraftwerksstrategie noch zu bauenden Gaskraftwerke. Die sollen eigentlich den Strom fürs Netz liefern, Atom- und Kohlestrom ersetzen. Diese Leistung entspricht der eines Kernkraftwerks oder des Bedarfs einer Stadt wie Frankfurt am Main. Aber ausgerechnet in Zeiten knappen Stromangebots muss dieser Strom noch aus dem Netz für die stehenden Windkraftanlagen abgezweigt werden.

Die Aussage, die neuen Gaskraftwerke würden für die Versorgung der Kunden gebraucht, „wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht“, ist also nur teilweise richtig. Sie werden auch für den Eigenbedarf für unser weltweit einmaliges grünes Stromsystem gebraucht.

Diese rund 1.400 Megawatt hochpreisigen Stroms fehlen dann auch der Industrie, die aber in solchen Zeiten ohnehin die Produktion zurückfahren oder einstellen soll. Arbeitnehmer, die sich nach abgebrochener Schicht auf den Heimweg machen, können dies in der Gewissheit tun, dass die stehenden Windkraftanlagen sicher mit Strom versorgt werden.

Je nach Tageszeit und Wetterlage kann der Strom für die bedürftigen Windkraftanlagen auch von den noch laufenden Windkraftanlagen oder aus der Photovoltaik geliefert werden, oft wird es aber konventioneller Strom oder Importstrom sein. Dann helfen uns ausländische Kernkraftwerke, den Standby-Bedarf der Windkraftanlagen aufzubringen, nachdem unsere Kernkraftwerke durch entfallenen Standby-Bedarf der TV-Geräte abgeschaltet werden konnten. Abweichende Interpretationen sind hier zugelassen.

Auch konventionelle Kraftwerke haben einen Eigenverbrauch, der im fossilen Bereich bei vier bis acht Prozent der Generatorleistung beträgt. Im Stillstand ziehen auch sie Strom für Beleuchtung, Ölpumpen, Belüftungen, Steuer- und Regelungstechnik und so weiter. Da diese Kraftwerke in der Regel aus mehreren Erzeugungseinheiten (Blöcken) bestehen, liefert in der Regel dann ein anderer Block am Standort.

Der Bundesverband Windenergie (BWE) weist auf Anfrage darauf hin, dass der aus dem Netz benötigte Eigenbedarf bei einer V 172 verschwindend gering im Vergleich zur Jahresproduktion an Strom ist. Das ist richtig, jedoch kommt es auch hier wie im Netzbetrieb generell auf den Zeitpunkt der Produktion an. Windkraftanlagen produzieren nicht nur nicht bedarfsgerecht, sie werden bei Windstille oder Schwachwind zu merkbaren Verbrauchern knappen und hochpreisigen Stroms.

Der windstille Süden

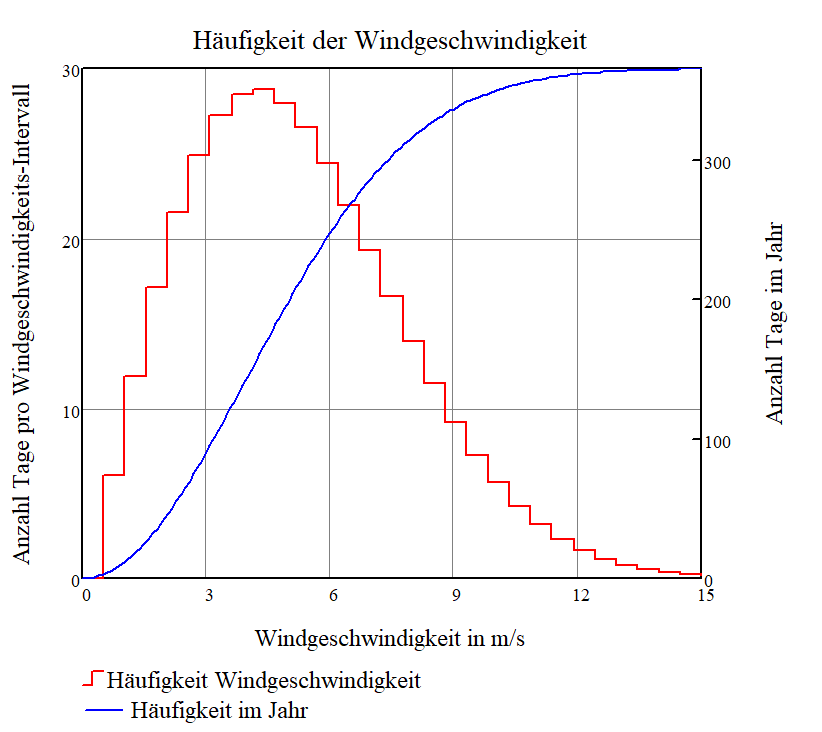

Interessant ist noch eine Nebenerkenntnis aus dem Windatlas: Südlich einer Linie Bitburg – Frankfurt – Hof beträgt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit kleiner/gleich fünf Meter pro Sekunde. Nach der Häufigkeitsverteilung erzeugen hier stehende Anlagen sogar an 90 Tagen im Jahr keinen Strom:

Quelle: Dr. Detlef Ahlborn

Gesundem Menschenverstand folgend wäre die Schlussfolgerung, dort keine Windkraftanlagen zu errichten. Stattdessen erhalten Anlagen in diesen Regionen über das „Referenzertragsmodell“ im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eine besonders hohe Vergütung für ihren unwirtschaftlichen Betrieb. Am Ende fließt dann Steuergeld über das defizitäre EEG-Umlagekonto. Nunmehr kann es über nicht gebrauchte Intel-Milliarden aufgefüllt werden. Auf lange Sicht ist es ein Minusgeschäft, volkswirtschaftlich schädlich, Geldverbrennung. Das Geld ist allerdings nicht weg – folgt man der Spur, sind die politischen Interessen zugunsten der Branche zu erkennen.

„Intelligenz“ hat seinen Preis

Auch das sogenannte smarte Netz braucht Strom zum vermeintlichen Denken. Zunächst aber braucht es einige Voraussetzungen, die weit über digitale Zähler hinausgehen. Die alten Zähler mit Drehscheibe sind zwar ein Sinnbild elektrotechnischer Steinzeit, dafür aber zuverlässig, robust, sparsam und langlebig. Die elektronischen Zähler haben teilweise erhebliche Probleme mit dem Zählen, der Auslesbarkeit oder der Lebensdauer.

Ein Gateway als Datenschnittstelle zum Versorger, in der nächsten Stufe dann separat abschaltbare Stromkreise, zum Beispiel für die Waschmaschine oder die Wallbox, sind auch durch ihren Datentransfer und die IT-Verarbeitung beim Versorgungsunternehmen Stromverbraucher. Kommt dabei KI zum Einsatz, steigt der Strombedarf erheblich.

Wenn die Versorger ab 2025 zeitabhängige Stromtarife anbieten werden, muss der Verbrauch der Kunden permanent oder in geringen Zeitabständen erfasst, registriert und abgerechnet werden. Zunächst können die Kunden, die über einen digitalen Zähler und ein Gateway verfügen, durch eigenes Zu- oder Abschalten versuchen, die Schwankungen des Börsenstrompreises auszunutzen. Dem sind Grenzen gesetzt. Mit Sonnenuntergang steigt der Strompreis teils drastisch, auf Beleuchtung werden die Haushalte trotzdem nicht verzichten wollen. Das E-Mobil könnte um die Mittagszeit preiswert geladen werden, da sind die Fahrzeuge aber oft unterwegs. Wenn sie abends an die Dose kommen, wird es teuer.

Die Versorger hätten von dieser Gestaltung der Tarife durchaus Vorteile. Es lassen sich kundenspezifische Lastprofile erstellen, mit denen der Stromeinkauf optimiert werden kann. Auch lässt sich folgern, wann in der Regel niemand zu Hause ist, ein Hinweis, der die Versorger weniger interessiert, aber der für die organisierte Kriminalität wertvoll sein kann. Natürlich werden die Versorger einen sensiblen Umgang mit den Daten zusichern, aber die Messstellenbetreiber und Abrechner sind Unterauftragnehmer, meist private Anbieter.

Wie können nun die Kunden von flexiblen Tarifen profitieren? Die Versorger können den aktuellen Börsenpreis über das Gateway mitteilen, sodass das Verbrauchsverhalten angepasst werden kann. Oder es wird, beim nächsthöheren Niveau, bei einem vereinbarten Preis, ein Signal übermittelt, das bestimmte Stromkreise schaltet und zum Beispiel die Waschmaschine oder den Geschirrspüler anlaufen lässt. Die Auftrennung von Stromkreisen dürfte vierstellige von den Verbrauchern aufzuwendende Euro-Beträge erfordern. Ob der Start der Waschmaschine in einem Mehrfamilienhaus nachts um drei eine klimakorrekte Toleranz bei den Nachbarn auslöst, ist allerdings fraglich.

Hinzu kommen die Zählerkosten. Ab 2025 wird der Einbau von elektronische Zählern und Gateways verpflichtend. Die Kosten des Messstellenbetriebes dürfen für Normalverbraucher maximal 20 Euro pro Jahr betragen. Bei mir waren es im Jahr 2022 noch 8,22 Euro für einen Ferraris-Zähler.

Am Ende könnten einige Euro am Strompreis gespart werden, jedoch nur über den günstiger bezogenen Großhandels-Strom. Der macht am Haushaltsstrompreis um die 40 Prozent aus, Steuern und Umlagen bleiben erhalten, auch wenn sie anteilig ebenfalls sinken. Eine Amortisationsrechnung für den Umbau der eigenen Haushaltsstromversorgung ist schwierig.

Die Versorger haben durch die „smarte“ Tarifgestaltung, das Handling großer Datenmengen und deren Verarbeitung über Großrechner höheren Strombedarf und höhere Kosten und sie werden künftig mehr denn je gezwungen sein, steigende Kosten auf die Kunden abzuwälzen.

Zum Abschluss flexibler Verträge ist möglicherweise wieder etwas Volkserziehung nötig. Es kann Druck aufgebaut werden, indem normale Stromtarife wie eine Flatrate interpretiert und im Preis angehoben werden, flexible Tarife dagegen billiger gemacht werden, wenn sich also Kunden zeitabhängig teilweise zu- oder auch abschalten lassen. Der ständig verfügbare Strom wäre der teuerste, auch bieten sich motivierende Komponenten an. Eine zugestandene preiswerte Basisstrommenge kann gedeckelt werden, für einen Vierpersonenhaushalt zum Beispiel 3.000 Kilowattstunden pro Jahr. Nach einem klimapädagogischen Ansatz könnte diese Menge nach und nach abgeschmolzen werden. Jede Kilowattstunde darüber hinaus würde dann mehr kosten, je mehr, desto teurer.

Sollte sich ein solches System etablieren, könnte man an der abendlichen Beleuchtung der Wohnungen den sozialen Status der Mieter erkennen, nicht mehr nur daran, welches Auto vor der Tür steht.

Fazit

Das naturbasierte und smarte Energiesystem der Zukunft braucht selbst zunehmend Strom, damit es funktioniert. In windschwachen Zeiten werden auch ausländische „Atomkraftwerke“ helfen, den Standby-Bedarf unserer Windkraftanlagen zu sichern. Eigene können wir nicht mehr zuschalten. Sie stehen nicht im Standby, sie werden in Zeiten von wenig Naturenergie durch Kohle, Gas und Importe ersetzt.

* Dr.-Ing. Detlef Ahlborn ist Unternehmer, Maschinenbauingenieur, Statistiker und Technikvorstand im Bundesverband Vernunftkraft.

Ein interessanter Artikel. Zur fairen Betrachtung fehlt mir, wieviel Tonne Kohle/ m² Tagebau / abgebaggerte Dörfer pro Jahr oder Kubikmeter Gas/ Tankschiffe Flüssiggas ein entsprechendes Kraftwerk für seinen Eigenbedarf braucht. Die Aggregate laufen dann auch 8760h im Jahr. Der Eigenverbrauch des Windrades sind nur 0,4% im Vergleich zur Produktion an einem Windschwachen Standort. (55.000kWh / 15.000.000 kWh). Da gab es leider keine Zahl im Artikel. Richtig ist dass man entsprechend (korrigiert hier in den Kommentaren) 140 MW für eine begrenzte Zeit ohne Wind braucht. Reservekraftwerke gab es auch schon vor den ersten Windkraftanlagen die vorgehalten werden mussten und das europäische Verbundnetz ist schon immer darauf ausgelegt Energiemengen in Europa zu verteilen. So wird es insgesamt für alle günstiger als in jedem Land Kraftwerke für den Normalen Bedarf + X Kraftwerke für Spitzenlast und Ausfall vorzuhalten.

Ein guter Artikel. Mit 2 Sachen stimme ich allerdings nicht überein: 1. müsste der Strombedarf der aktuell nicht produzierenden konventionellen Anlagen schon enger eingegrenzt werden, anstatt einfach auf andere Blöcke am Standort zu verweisen. Denn wenn z.B. das recht moderne GKM 6 aus wirtschaftlichen Gründen nicht läuft, dann laufen die anderen Blocks am Standort erst recht nicht, da uralt. Und 2. hat Deutschland sehr wohl ausreichend Kraftwerke um den deutschen Bedarf vollumfänglich zu decken, es macht wirtschaftlich aber oft keinen Sinn diese anzuwerfen. Anstattdessen wird gerne „überschüssiger“ Strom aus Dänemark, Österreich oder Frankreich importiert. Aber summa summarum ein guter Fachartikel, wie man ihn gerne liest.

Ich hatte gelesen, dass die „grünen“ Smartmeter ab 2025 lediglich bei einem Verbrauch oberhalb 6000kwh verpflichtend sind. Der Rest hat Zeit bis 2032. Ist dem so? Ansonsten kann man an der beschriebenen Komplexität zum Thema volatile Strompreise bereits den ganzen Irrsinn der Energiewender erkennen. Es gibt schließlich noch andere Themen, um über den Tag zu kommen als nur zu schauen, wann man sich trauen kann, die Spülmaschine zu betreiben, weil man ansonsten in die Pleite getrieben wird! Grün muss weg und die SPD gleich mit!

Wenn die Leute mal kein Internet und Mobilfunk mehr haben, weil der Wind nicht weht und die Sonne schläft, merken sie welcher Irrweg beschritten wird. Die Anbieter von Telko Leistungen brauchen Strom und die Scocial Media Anbieter Strom plus Internet /Mobilfunk.

Es ist sehr wertvoll zu lernen, dass die Windräder einen erheblichen Eigenverbrauch an Strom haben, und, dass dieser besonders teuer ist wenn dieser Bedarf anfällt. Ein Vergleich mit der (fiktiven) installierten Kapazität, wie auch mit der tatsächlichen Produktion, sagt nichts aus, weil die anfallenden Kosten höher sind als die garantierte Einspeisevergütung. Neben dem Eigenverbrauch haben die Windräder einen umwelt- und klimaschädlichen Fußabdruck durch die Produktion aller Teile, des Fundaments und der Geländeerschließung. Dann kommt der Abrieb der Rotorblätter auf das Umfeld, und am Ende der Lebensdauer von ca. 20 Jahren der Abbau und die Entsorgung. Vom fehlenden Klimanutzen ganz abgesehen, sind das alles Kosten die, eigentlich, in den Strompreis einkalkuliert werden sollte. Der Wind stellt eine fette Rechnung.

Dss Gegenteil ist der Fall. Die entnommene Energie des Windes vermindert die Windgeschwindigkeit (Luvstau vor dem Windrad, Verwirbelung dahinter). Dadurch wird der Wasserdampf Transport der Atmosphäre erheblich beeinträchtigt. Folge sind Trockenheit oder Starkregen.

Dem System Atmosphäre wird schlicht Energie entzogen. Das muss sich ja in irgendeiner Form auswirken. Aber das sagt keiner der ach so schlauen „Klimaforscher“, auch kein Wetterhysteriker im ÖRR!

In der vorgestellten Rechnung liegt ein Fehler. Damit schwindet auch die Dramatik die in diesem Artikel mitschwingt. Auch Pipelines verbrauchen Strom, auch Tankstellen und die gigantische Energieverschwendung die beim Gas-Abfackeln entsteht weil es zu aufwändig ist, es bei der Ölförderung mit einzusammeln ist in einer vollkommen anderen Größenregion. Auch Kernkraftanlagen werden über Jahrzehnte gigantische Mengen Energie verheizen obwohl sie schon längst ausgeschaltet sind. Wieviel Energie wird benötigt für die Züge die die Kohle zum Kraftwerk fahren?

Allerdings reklamiert keiner der von Ihnen reklamierten Verbraucher ökologisch zu sein und erneuerbar das Klima retten zu wollen.

Aber diese Anlagen liefern dann Energie, wann sie gebraucht wird und stehen nicht herum, weil kein Wind weht und verbrauchen Strom, genau dann wenn er knapp ist.

Es geht den Autoren darum, die von den Grünen geschönten Bilanzen richtig zu stellen. Nicht mehr und nicht weniger.

Vielen Dank an die Autoren. Das ganze System wird immer absurder. Nicht nur, dass, je mehr Anlagen gebaut werden, der Strom immer teurer wird (die Sonne schickt keine Rechnung, Herr Alt. Aber die Regierung!). Die Anlagen, und nicht wenige sehe ich immer wieder stehen, verbrauchen Strom, der zu dem Zeitpunkt besonders wichtig ist im Netz. Was für ein krankes System. Und das Habeck das noch ausweiten will, passt ja dann auch.

Mir kann keiner, va. kein GRÜNER Habeck & Graichen-Clan samt Strippenziehern erzählen, daß die das nicht gewußt haben.

Schaltet endlich die „Ampel“ aus, und keine GRÜNE mehr an die Schalthebel der Macht, dh. auch deren Kollaborateure wie „c“DU/SU zur Verantwortung ziehen.

Herr Henning, sie haben mEn einen Rechenfehler in ihrem Text:

45.000 kwh/Jahr bedeuten 5,14 Kilowatt Leistungsbedarf (45000/365/24), wenn man von 100% Aktivität ausgeht. Das macht für die 912 Stunden dann 4685 kwh an elektr. Energie. Das macht dann bei 28000 Windrädern ca. 140 Megawatt – eine Zehnerpotenz weniger. Noch immer (zu) viel, aber nicht mehr so gigantisch viel.

Sie sollten übrigens auch von mehr lastlosen Stunden ausgehen, da die Windräder normalerweise ab 25 m/s komplett abgeschaltet werden und keine Leisung mehr liefern. Da dürften nochmal 5 Tage im Jahr dazu kommen. Man kann also von einem NULL-Verbrauch von ca. 5.000 kwH ausgehen.

Die Frage ist, ob die 45000 kWh sich *nur* auf den Zeitraum des Stillstands beziehen oder ob damit der Grundbedarf gemeint ist; eine Grundlast würde auch während des Betriebs, also an 365 Tagen im Jahr anfallen. Im ersten Fall hätte Hennig recht, im zweiten Fall – den ich für den plausibleren halte, aber der Artikel ist da leider unpräzise – Sie.

Nun stelle man sich mal vor, der Strom fällt mitten im Winter für diese Windkraftanlagen aus, sodaß das Innenleben der Gondeln eben nicht mehr auf Betriebstemperatur gehalten werden kann. Das heißt dann, daß die Anlagen auch dann keinen Strom mehr liefern können, wenn der Wind auffrischt. Oder weiter: Selbst wenn die Temperatur nach einer Woche wieder steigt, der Strom aber immer noch weg ist, können die kompletten Anlagen im Prinzip gleich zum Sondermüll erklärt werden, weil sie nie mehr tun werden, dieweil das Innenleben kaputt ist.

Die o.g. Daten des „Windatlas“ wurden 2016 errechnet. Auf dieser Grundlage wurden dann bis heute viele tausend Windkraftanlagen errichtet.

Inzwischen weiß man aus deren Betrieb, dass die damaligen Berechnungen viel zu optimistisch waren. Aufgrund der in der Praxis viel niedrigen Windgeschwindigkeiten ist die Energieausbeute sehr viel geringer und sind die Stilstandsphasen viel länger als in der Theorie.

Hinzu kommt, dass viele Anlagen im windreichen Norddeutschland abgeschaltet werden müssen, weil dort nicht genug Verbraucher zur Abnahme des Stroms vorhanden sind.

In Wirklichkeit ist es also m.E. noch viel schlimmer, als es im Artikel dargelegt wurde.

Ich verstehe nicht, weshalb überschüssiger Strom nicht im großen Stil zur Wassererwärmung verwendet wird. Die Fernwärmeversorger der Städte liefern auch im Sommer Warmwasser, welches überwiegend mit Erdgas erwärmt wird. Wenn mein Warmwasserboiler eine Heizstab-Möglichkeit hätte, würde ich meinen überschüssigen Solarstrom zur Wassererwärmung nutzen.

Und was wollen Sie mit dem warmen Wasser im Hochsommer anfangen? Das Problem ist und bleibt der Winter und da ist die Sonneneinstrahlung deutlich niedriger, denn sonst wäre ja nicht Winter 😉.

Ich betreibe übrigens sowohl eine PV- als auch eine Solarthermie-Anlage, bin obendrein vom Fach und weiß daher sehr gut (und auch aus eigener Erfahrung) was geht und was nicht. Eine Solarthermie-Anlage für die Brauchwassererwärmung funktioniert übrigens auch im Winter an manchen Tagen ganz gut, allerdings ist das natürlich abhängig von der Dachausrichtung (die ist bei mir ideal, also in Richtung Süden) und der Lage (mein Wohnort ist in Oberbayern).

„Nehmen wir einen Eigenverbrauch im Stillstand von 45.000 Kilowattstunden pro Jahr an (die meisten Anlagen sind kleiner als die V 172), so ziehen diese Anlagen in dieser Zeit (38 Tage sind 912 Stunden) immerhin 49 Kilowatt aus dem Netz.“

Es sind 4900 Kilowatt.

Am besten mal mit dem Unterschied zwischen Leistung (gemessen in W, in der 10hoch3-Potenz kW) und Energie (gemessen in Wh) beschäftigen. Die 912 h Stillstand a 49 kW Leistung sind genau die knapp 45.000 kWh Energie, also hat H. Hennig alles vollkommen richtig berechnet und dargelegt.

So ist das eben mit dem Kopfrechnen… 912 Stunden sind überschlägig 1000 Stunden. 45000 kWh durch 1000h dividieren – na?

Die WKA müssen zuerst alle still stehen, damit sie nicht weiter die Böden, das Trinkwasser und die Luft mit Ewigkeitschemikalien belasten.

Dann müssen die Altparteien, alleine wegen der WKA Zulassungen, enteignet werden, um die Zermürbung der WKA Fundamente zu bezahlen. Anschließend müssen diese Gewichte vollständig raus aus dem Boden.

Das kostet Geld. Viele Milliarden. Oder das Land wird final vergiftet. Das machen die PV Anlagen und WKA wirklich möglich. Ist wie eine falsche Hochhauswand. Das werden im Sommer auch schon mal über 70Grad gemessen. Wer es nicht kann, der zahlt Wiedergutmachung. Das ist BGB für Schlichte.

Manche Verpächter haben die Windmühlenflächen in eine GmbH & Co. KG aus ihren Höfen und Forsten ausgegliedert. Sie fürchten nämlich, daß (was realistisch ist) die Betreibergesellschaften – zumal, wenn es reine Projektgesellschaften sind – gegen Lebenszeitende der Anlagen an den laufenden Reparaturen pleite gehen werden, daß „Rückbau-Bürgschaften“ nicht entfernt die Rückbaukosten decken werden und daß der Staat dann den Grundeigentümer als „Zustandsstörer“ Millionen für das Ausbuddeln der Betonfundamente zahlen läßt.

Egal, was die jetzt sagen.

Unwissende glauben immer noch an das Märchen von 100 % Wind- und Solarstrom. Was aber eine Illusion ist, weil bereits jetzt mit knapp 60 % Anteil an „erneuerbarem“ Strom schon häufig viel zu viel Strom ins Netz eingespeist wird. Wir müssten diese riesigen Mengen an Überstrom in gigantischen Stromspeichern zu späteren Verwendung einspeichern können, was bisher und auf absehbare nicht umsetzbar ist.

Das Stromnetz an sich muss aber zu jeder Zeit genau so viel elektrische Leistung bereitstellen, wie gerade von allen elektrischen Verbrauchern benötigt wird. Ansonsten kann die Frequenz im Netz (50 Hertz) nicht gehalten werden und das Stromnetz würde instabil werden, was letztlich zu Blackouts (Stromausfällen) führen würde.

Prof. Dr. Hubert Motschmann (Physikalische Chemie) von der Uni Regensburg erklärt, warum das so ist – zum Video hier klicken.

Um Instabilitäten zu verhindern, sind bereits heute sehr viele Regeleingriffe nötig. Allein diese Regeleingriffe (sogenannte Re-Dispatch-Maßnahmen) haben 2023 schon 1 Milliarde an Kosten verursacht. Der Überstrom muss dann zudem meist zu negativen Preisen ins Ausland „verkauft“ werden. D. h. Deutschland bezahlt dafür, dass andere Länder uns den Strom abnehmen. Einige Länder sperren sich aber bereits gegen diese Praxis, indem sie technisch das Einspeisen in deren eigenes Netz unterbinden.

Wichtig ist auch zu wissen, dass in Norddeutschland die durchschnittliche Windgeschwindigkeit etwa doppelt so hoch ist wie in Süddeutschland. Dummerweise schlägt auch hier wieder die Physik zu. Denn für den Ertrag an Strom im Verhältnis zur Windstärke gilt die Kubikwurzel. Demnach kann bei halber Windstärke nur ein Achtel des Stromes (0,5 * 0,5 * 0,5 = 0,125) erzeugt werden, welcher bei doppelter Windstärke möglich wäre.

Oder anders ausgedrückt: Man bräuchte in Süddeutschland 8 mal so viele Windräder (pro Fläche), um die gleiche Stromausbeute wie in Norddeutschland zu erzielen. Daher wurde ursprünglich einmal das viele hundert Milliarden schwere Projekt »Südlink« gestartet, von dem aktuell unter Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck aber komischerweise gar nicht mehr die Rede ist.

Hochinteressant zu lesen. Danke, Herr Henning.

Gerne möchte ich noch lesen, wieviel Energie aufgewendet werden muss, um dem Rotor den ersten elektrischen Schwung zu geben, damit er dann, vom Wind getrieben, laufen kann.

Merci

Was haben wir bei unserer Energieversorgung doch für ein Glück, dass E-Autos und Wärmepumpen nicht nachgefragt sind? Wenigstens bleiben die Leute vernünftig und verbrennen das, was anderen Orts gefördert wird und wir gar nicht im eigenen Land haben. Jetzt, wo in China ein großes Konjunkturprogramm aufgelegt wird, können wir einsparen, was wir wollen, es wird einfach nicht auffallen. Nach der „Goldenen-Woche“, die am 7. Oktober in China endet, wird man dort 50 Millionen Arbeiter mehr einstellen und einfach noch ein paar Wochenstunden dranhängen. Darauf sollte man sich in Deutschland einstellen.

Endlich bringt das mal jemand in der Deutlichkeit zum Ausdruck!

Vielen Dank dafür.

Die Wechselrichter der PV – Anlagen brauchen übrigens immer Strom von Netzseite, sonst funktionieren sie nicht. Und nicht zu vergessen, die viel zu lauten Lüfter der Wärmepumpen benötigen zwischen 250 und 1000 Watt, sonst funktionieren die auch nicht.

Dass die aktuelle Politikerversionen das alles nicht wissen wollen und wenn, dann nicht verstehen, das ist nichts Neues.

Aber wer diesen ganzen Stuss und Blödsinn so alles wiederspruchslos gelten lässt, bejubelt und beklatscht, das macht einen sprachlos.

Entweder sind die alle vollkommen bekloppt, oder haben eine Hirnschädigung durch den langen Nagel des ideologischen Brettes vor dem Kopf, oder die bekommen alle die Taschen gefüllt, dass es nur so knallt!

Sehr geehrter Herr Dr Ahlborn, der Bildungsstand unserer Entscheidungsträger umfasst nicht mal das Ohmsche Gesetz. Erst müssen die Kartellparteien aus der Regierung, dann können Sie das mit einem gebildeten Wirtschaftsminister diskutieren. Vorher können Sie es mit ähnlichem Erfolg auch einer Hauswand erzählen. Leider.

Hier im windschwachen Baden-Württemberg ist man dabei, die Natur im schönen Schwarzwald zu verschandeln. Die Standorte für die Anlagen sind sehr hoch gelegen, Rotorhöhe selbst im niedrigeren Nordschwarzwald über 1000m. Damit stecken sie insbesondere im Winter in den Wolken und durch die Höhe hat es sehr oft Frost. Da wird man sehr viel Heizen müssen, Wahnsinn!

Noch ein Grund mehr, solche Anlagen nur in der Nordsee zu installieren und nicht im Schwarzwald.

Im Schurwald – der nicht ganz so hoch gelegen ist – das gleiche Bild. Aktuell sehen wir von unserem WOhnort aus auf 5 Anlagen, mittelfristig sollen es ca. 50 werden. Und damit die auch „effizient“ sind hat man den Windatlas „passend gemacht“. Das ist IRRSINN!!! Und so gut wie niemanden interessiert’s.

Ich bin dafür, daß die „Verantwortlichen“ am Fahrradergometer die Deckungslücken der Energiewende schließen.

Auch dafür. Was meinen Sie, wie schnell die Ricarda dann gertenschlank ist.

Teure Energiewende….ein ganz wichtiges standbein dieser energiewende war/ist die speicherung von strom. Darüber wird kaum noch gesprochen und der grund ist weil es extrem teuer ist/wäre. Das würde den „günstigen“ wind,- und solarstrom noch teurer machen.

Interessante Auswertung. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Windmühlen ca. 50 kW Leistung benötigen.

Den Ansatz mit den „intelligenten“ Zählern und Gateways finde ich richtig gut. Damit kann man seine Stromkosten signifikant senken. Wie das geht? Nicht dadurch, dass man um Mitternacht wäscht und kocht. So ein System ist prädestiniert für einen sog. „Man-in-the-Middle“-Angriff. Dabei installiert man ein System, z.B. einen günstigen Mini-Rechner für ca. €100, zwischen Zähler und Internet-Router. Der Zähler denkt, er kommuniziert mit dem Meßstellenbetreiber, dieser wiederum hält den Rechner für den Zähler. Damit sollte es leicht möglich sein, die übertragenen Daten so zu ändern, dass der Hauptanteil des Stromverbrauchs in günstigen Zeiten liegt. Ebenso kann man damit Zwangsabschaltungen umgehen. Bei diesem Ansatz gehe ich davon aus, dass zur Vermeidung von Komplexität Zertifikate incl. deren Management nicht zum Einsatz kommen werden. Selbst wenn, stellt dies kein Problem dar, erhöht nur etwas den Aufwand. Eine entsprechende Software dürfte relativ schnell nach zwangsweiser Einführung eines solchen Systems zur Verfügung stehen. Natürlich wird der Einsatz solcher kostensenkenden Systeme verboten und mit hohen Strafen belegt sein.

Was ein Irrsinn – immer mehr Abzocke, immer mehr Bürokratie statt weniger – es wird immer schlimmer, nix Strom nur Unsinn!

Bei den oben genannten Daten ergibt sich bei 38 Tagen Stillstand ein EIgenverbrauch von knapp 4700 kWh, nicht von 49 kW. Und sie ziehen in dieser Zeit ca. 5 kW.

Mit ein bißchen Zahlenverständnis merkt man das schon daran, dass 38 Tage grob 10% der Länge eines Jahres sind. Auch der Eigenverbrauch muss also in dieser Größenordnung liegen (10% des Jahresverbrauchs).

Ob die 38 Tage realistisch sind, wage ich – zumindest für meine Heimat, Bayern – zu bezweifeln.

Diese Pro-AKW-Artikel sind müßig. In Anbetracht des globalen Energiebedarfs ist es vollkommen unerheblich, wie wir unseren Strom gewinnen. Wir haben noch für über 1.000 Jahre Kohle im Boden & nur Kohle macht uns souverän. Zur Not kann man, wie Südafrika, auch durch Hydrierwerke Sprit aus Kohle gewinnen. Der CO2-Anteil an der Luft ist erdhistorisch extrem niedrig. Unsere Flora wird es uns danken, wenn wir den CO2-Anteil an der Luft erhöhen & durch Erderwärmung bei der Heizung sparen können.

Wir haben auch Uran im Boden, damit kann man auch unabhängig werden.

Hätte nichts gegen ein AKW, wie das, welches wir jetzt in Afrika bauen, auch um an spaltbares Material für Waffen zu kommen. Aber Sie sehen das Gehampele im Ukraine-Krieg, wenn da auch auf AKWs geschossen wird. Man wird erpreßbar.

ich freue mich schon auf das Zeitalter der AEN (ausschließlich erneuerbare Energien)…

die totale Überwachung des Normalbürgers ist dann wegen Strommangel nicht mehr möglich!!

abgesehen davon gibt es keine „Erneuerbare Energie“, denn Energie kann weder gewonnen, noch verloren gehen; sondern nur in andere Energieformen umgewandelt werden……..

Sollte eigentlich jedes Schulkind wissen!!!!!!!!!!!!!!!

Selbst Merkel benutzt den Ausdruck „erneuerbare Energie“.

Und das, obwohl sie Dr. der Physik ist.

Sie ist noch nicht einmal den Begriff „alternative Energiequelle“ zu benutzen.