„Folge deinem Herzen“, empfehlen uns zahlreiche Lebensratgeber – so, als ob das Vertrauen in die als kalt und gefühllos verfemte Vernunft Entscheidungen grundsätzlich in die falsche Richtung lenken würde. Dem Judentum war eine solche sachwidrige Entgegensetzung fremd, im Herzen findet sich für König Salomo die Stimme der Vernunft.

Vernunftverachtung prägt heute weite Teile des philosophischen Denkens. Das hat nachvollziehbare Gründe. Schließlich stand ein auf funktionale Rationalität verengter Vernunftbegriff Pate für die Logistik des Holocaust – unter Berufung auf eine „berechnende“ szientistische Vernunft, die nur noch zur Bestimmung der Mittel für einen vorgegebenen Zweck nützlich schien und die Überprüfung von Handlungszielen selbst nicht mehr zu ihren Aufgaben rechnete. Der Mensch unter der Herrschaft dieser instrumentellen Vernunft ist ein verlorenes Rädchen im Getriebe einer zweckblinden Rationalität, deren Ziele von beliebigen Interessen – Macht, Geld, Einfluss – vorgegeben sind. Vernunft scheint demnach in Verruf gekommen. Kann man ihr nicht mehr über den Weg trauen? Ist sie womöglich nur eine Hure der Macht? Teile der späten Moderne haben im Licht solcher Schreckenserfahrungen – der „rationalen“ Logik des Terrors – die Vernunftverachtung zu ihrer Glaubensüberzeugung werden lassen. Wo aber Vernunft nichts mehr gilt, beginnt die Herrschaft der Fake News. Kann ein Leben ohne Vernunftvertrauen gelingen?

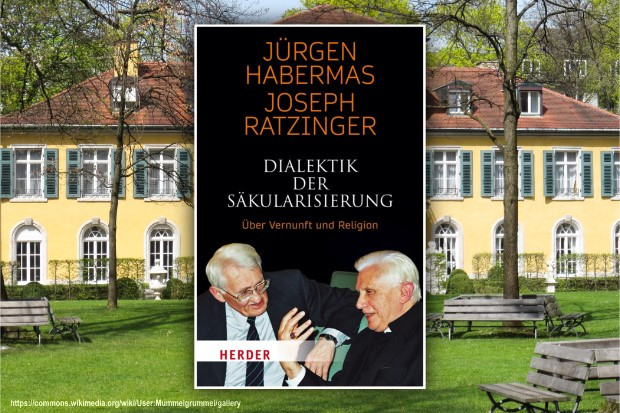

Die Vernunft brachte Ratzinger und Habermas zusammen

Zwei bekannte Persönlichkeiten, geschätzt als Theologe der eine und als Philosoph der andere, haben jeder Form von Vernunftverachtung stets mit Nachdruck widersprochen – zwei Männer, die am 19. Januar 2004 zu einem denkwürdigen Gipfelreffen in der Katholischen Akademie in München zusammenfanden; beide darum bemüht, Vernunft trotz aller ihrer offenkundigen Schwächen als denk- und handlungsleitende Kraft zu verteidigen, auch wenn ihr Denken ansonsten durch einen tiefen Graben getrennt ist: Joseph Ratzinger und Jürgen Habermas. Beide verstehen ihr Nachdenken als eine Reflexion auf die Kraft wie auf die Grenzen der Vernunft: Sie ist der gemeinsam geteilte Bezugspunkt, ohne den die Münchener Debatte ins Leere gelaufen wäre.

Der stumme Ochse als wilder Stier: Thomas von Aquin

Zu den häufig bei Joseph Ratzinger zu lesenden Feststellungen gehört der Satz: „Ohne Vernunft verfällt der Glaube“, jedenfalls der christliche. Allgemeine Menschenvernunft: Das ist die schlechterdings unverzichtbare Voraussetzung für die Mitteilung dieses Glaubens in eben diesem Medium, aber auch für die seiner Verbreitung notwendig vorangehende Vorbereitung und nachfolgende Grundlegung. Warum? Die Enzyklika „Fides et Ratio“ von Papst Johannes Paul II. gibt in Ziffer 48 eine unmissverständliche Antwort: „Der Glauben, dem die Vernunft fehlt, hat Empfindung und Erfahrung betont und steht damit in Gefahr, kein universales Angebot mehr zu sein.“ In einer Zeit, die so ganz auf Empfindung, Gefühl und Erfahrung setzt, ist dieser Satz von ungeheurer Sprengkraft. Denn nicht die heute so beliebte Frage: „Was macht das mit mir“? steht im Vordergrund. Es geht nicht um das eigene Ich und seine Befindlichkeit, es geht es um den Glauben und seine Wahrheit, genauer: Es geht um die Vernünftigkeit des Glaubens um seiner Universalität willen. Denn was wahr ist, gilt immer universal.

Ohne Vernunft kein tiefer Glauben

Die Universalität des Glaubens bedarf der Universalität der Vernunft. Sicher, zum Glauben kommt man nicht durch Klugheit und Wissen, man erfährt ihn als eine Berufung. Doch was ist das für ein Glaube, zu dem ein Christ berufen wird? Die Berufungs- und Glaubensgeschichte, die Paulus von Tarsus bezeugt, macht das beispielhaft deutlich. Seine Berufung – eine grundstürzende Gotteserfahrung – ist noch nicht der Glaube, sondern nur das Tor, das man durchschreitet, um anschließend zum Glauben zu finden. Damit eine Erfahrung zu einem Glauben gerinnt, also habituell wird, muss sie gedeutet und begriffen werden. Das vollzieht sich im Licht der Vernunft. Ansonsten bleiben nur Verwirrung und Bestürzung – denn ohne die sinndeutende Kraft der Vernunft bleibt eine Erfahrung unverstanden und blind. Nur die Vernunft vermag eine Erfahrung so zu deuten, dass sie wirksam fortlebt.

Paulus selbst ist dafür das beste Beispiel. Seine Bekehrungsgeschichte folgte mindestens drei Schritten: dem Weckruf – der Gotteserfahrung, die ihn zu Boden stürzen ließ -, der sich daran anschließenden Blindheit und Verwirrung samt der Erfahrung der heilenden Kraft Gottes in Gestalt des Hananias (Apg 9, 10 19), sowie schließlich der grundlegenden Umdeutung seines bisherigen Glaubens unter gänzlich neuen Vorzeichen, aber im Bekenntnis des gleichen, einen und einzigen Gottes Jahwe. Diese Kehre ist eine so unbedingte, das ganze Denken und Leben umfassende, dass sie grundstürzender nicht sein könnte: Es ist die Kehre vom Verfolger zum Verfolgten. Die Perspektive, unter der Gott, der zuvor wie danach als der eine und einzige begriffen wird, hat sich ausschlaggebend verändert. Wie jeder Mensch, der eine Berufung erfährt, hat auch Paulus diese Erfahrung deuten müssen, um sie zu verstehen. Jede Deutung ist ein Wirken der Vernunft. Ihre Bewährung findet sie im Experiment des „bestandenen Menschseins“.

Benedikt XVI. – Versöhner von Glauben und Vernunft

Wider eine überhebliche Vernunft und Aberglauben

Mit anderen Worten: Vom Schicksal der Vernunft hängt entscheidend das Schicksal des Glaubens ab. Stolpert die Vernunft, wankt der Glaube; ermüdet sie, so verwelkt dieser. Denn Glaube bedarf der Vernunft, um in sich Stand zu gewinnen, wie diese des Glaubens bedarf, um sich nicht zu überheben. Eine überhebliche Vernunft, die meint, das Geschäft des Glaubens mitbesorgen zu können, ist gefährlich blind gegenüber den eigenen Schwächen. Nur eine – weder hochmütig sich selbst überschätzende noch missmutig sich selbst verachtende – Vernunft, die ihre Grenzen kennt, bekommt für den Glauben Platz – und nur ein Glaube, der auf die Vernunft hört, schützt sich vor dem Absturz in den Aberglauben.

Die These, dass dem Verfall des Glaubens die Ermüdung der Vernunft vorangeht, mag auf den ersten Blick manch einem so überraschend wie erläuterungsbedürftig erscheinen. Aber verhält es sich bei näherem Hinsehen nicht tatsächlich so? Weil die postmoderne Misologie – Vernunftverachtung – jener Boden ist, auf dem die Unfähigkeit zu glauben gedeiht, insofern diese Unfähigkeit eine Folge der Selbstverachtung der Vernunft ist? Mir scheint, dass viele gute Gründe für die Behauptung eines solchen Zusammenhangs sprechen.

Soweit ich sehen kann, ist diese These Ratzingers nie gründlich rezipiert worden. Aber wenn es so ist, dass die heute so ausgeprägte Haltung, den Maßstab der Vernunft zu entmachten, eine entscheidende Voraussetzung für ein Verklingen des Glaubens ist, kann kaum überraschen, dass sich Surrogate des Glaubens, die jeder Vernunft Hohn sprechen – vielleicht gerade deshalb, weil sie bar jeder Vernünftigkeit sind – größter Beliebtheit erfreuen. Esoterische Rituale treten an die Stelle liturgischer Sakramentalität. Die Grenze zwischen Gott und Abgott verwischt. Wenn die begriffliche wie sachliche Unterscheidung zwischen Glauben und Vernunft verblasst und allmählich in Vergessenheit gerät, bürgert sich ein ganz anderer, von aller Vernunft abgelöster Begriff von Glauben ein.

Ratzingers und Habermas Dialog muss weitergeführt werden

Dem würde Jürgen Habermas wohl kaum widersprechen. Auch er ist auf der Suche nach der rechten Vernunft und deren Allgemeingültigkeit. Doch sein Begriff kommunikativer Rationalität kann bestenfalls eine Vorstufe sein zu jenem Begriff von Vernunft, der seine Scheuklappen ablegt und bereit ist, sich an die Grenzen des Denkens vorzutasten. Denn dass eine sich allzu ängstlich selbst beschränkende Vernunft ins Elend führt, hat Kant scharfsinnig bemerkt, indem er darauf hinwies, dass unsere Sehnsucht nach dem, was unser Denken am Ende übersteigt, aus der Vernunft selbst kommt, also gerade nicht unvernünftig ist. Die Vernunft läuft vor sich selbst davon, wenn sie zu müde wird, um diese Frage noch zuzulassen.

„Auch der Mensch hat eine Natur“

Die Vernunft in neue Weite führen

Wie es scheint, ahnt Habermas diese Schwierigkeit selbst, wenn er sein Alterswerk „Auch eine Geschichte der Philosophie“ mit einer aporetischen – ja, melancholischen – Feststellung beendet: „Die säkulare Moderne hat sich aus guten Gründen vom Transzendenten abgewendet, aber die Vernunft würde mit dem Verschwinden jeden Gedankens, der das in der Welt Seiende im Ganzen transzendiert, selber verkümmern.“ Der Widerstreit zwischen einer verengten und einer geweiteten Vernunft lässt sich unter der Vorgabe postmetaphysischen Denkens nicht auflösen. Wenn der Glaube versandet, weil die Vernunft ermüdet, dann verweist uns Ratzinger auf die Aufgabe, wieder neu deren „Weite“ zu entdecken. Nur unter dieser Voraussetzung kann es – wenn überhaupt – eine Übersetzung im Sinne von Habermas geben.

Mir scheint, Ratzinger hat diesen Zusammenhang schon sehr früh – geradezu hellsichtig – erkannt, wenn er treffend von einer „rationalitätsmüden europäischen Situation“ in unserer Gegenwart spricht. In immer neuen Anläufen, unzähligen Reden und Ansprachen, unternimmt der den Versuch, die in Europa sich selbst als ermüdet wahrnehmende Vernunft aufzuwecken und in eine Weite zu führen, die ihrem Vermögen entspricht: indem sie nicht nur die Mittel, sondern stets auch die Zwecke prüft. Angesichts des schwindenden Vertrauens in die Kraft der Vernunft setzte zuletzt die „Regensburger Vorlesung“ einen vernehmbaren, unüberhörbaren Kontrapunkt.: Vernunft gehört unabdingbar zum Wesen Gottes.

Der Text folgt in Teilen dem aus der Feder des Verfassers Anfang des Jahres erschienenen Buches „Leidenschaft für die Vernunft. Denken und Glauben – Erkundungen auf den Spuren von Joseph Ratzinger“, Heiligenkreuz 2024, Verlag be+be wissenschaft.

Dieser Beitrag von Christoph Böhr erschien zuerst in Die Tagespost. Katholische Wochenzeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur. Wir danken Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zur Übernahme.

Ein historisches Zeitdokument:

Jürgen Habermas/Joseph Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion. Verlag Herder, kartoniert, 64 Seiten, 10,00 €.

Mit Ihrem Einkauf im TE-Shop unterstützen Sie den unabhängigen Journalismus von Tichys Einblick! Dafür unseren herzlichen Dank!! >>>

Bei diesem Artikel freue ich mich ganz besonders, dass es Kommentare gibt, die so manches gerade rücken. Ich hänge schon am ersten Absatz fest. Sehr viel hätte ich da zu schreiben, doch ich will mich beschränken. Gott gibt König Salomo Weisheit in sein Herz und die Gabe zu verstehen, was gut und böse ist. Ich finde großartig, wenn jemand im besten, wohlverstandenen Sinne seinem Herzen folgt, denn dann integriert er wertegeleitet Fühlen, Denken und Wollen.

Vielen Dank. Erlauben Sie mir einige Anmerkungen.

(A) Herr H. selbst gab unlängst eine eindringliche Lektion darin, was man unter „ist vernünftig, was sich in bestimmten Verfahren kommunikativ als rechtfertigungsfähig und damit geltungswürdig erweist“ zu verstehen hat. Anlässlich COVID-19 fabulierte er über eine Diktatur, den „Krieg“ gegen das Virus etc., der gemäß dem Konsensus der Experten geboten sei, wobei er die Herren Söder und Lauterbach als Gewährsleute explizit erwähnte. Das passte zu seiner früheren Definition „Wahrheit nennen wir den Geltungsanspruch, den wir mit konstativen Sprechakten verbinden. Eine Aussage ist wahr, wenn der Geltungsanspruch der Sprechakte, mit denen wir, unter Verwendung von Sätzen, jene Aussage behaupten, berechtigt ist.“ Wer „berechtigt“ ist, entscheidet wer? Die Herrschaft. Tatsachen kommen nicht vor, wohl aber ein „Geltungsanspruch“. Die Auslassung demonstrierte seinen Opportunismus, der mit „rechtsphilosophischen“ Argumenten ebenso prätentiös wie haltlos untermauert wurde. Herr H. mag, wie viele seiner Altersklasse, seine „Informationen“ vornehmlich aus der Telefiktion und sog. Qualitätspresse ziehen, gleichwohl hätte ihm klar sein müssen, dass es bereits einer gewissen Kompetenz bedarf, um überhaupt nur Kompetenz beurteilen zu können. Offenbar war das alles ein Anlass, zu belehren und zu Diensten zu sein, ja sich mittels einer Terminologie der Sorte „Coronaleugner“ der cloaca publica zuzugesellen. Diese Wortmeldung ersetzt m.E. eine Auseinandersetzung mit seinem Werk, da er selbst es autoritativ interpretiert.

(B) Die „rettende Übersetzung religiöser Gehalte in säkulare Überzeugungen“ kann man heute wunderbar bei Corona, Klima, Gender usw. als Kult einer ins Religiöse erhobenen „Wissenschaft“ beobachten, bei dem die Kirchen voll und ganz dabei sind (und darin ihre Inkompetenz in den Wissenschaften eindrucksvoll belegen). Auch wurde in dem oben erwähnten Beitrag wieder klar, dass Herr H. weder Philosoph ist (zu flach) noch Soziologe (als empirischer schon in den Methoden inkompetent, als theoretischer zu eklektisch, tautologisch und trivial). Meine Voraussage ist, dass sich sein Werk angesichts der realen Entwicklungen als komplett irrelevant, als dekadentes spätscholastisches Konfabulieren erweisen und „wie Rauch von starken Winden“ vergehen wird. Hier hilft eine Anekdote, die Günter Maschke berichtete. Bei einem Gefechtseinsatz seitens der peruanischen Armee, die er beriet, 1992 während des Sendero-Bürgerkriegs wurde er mit Granatwerfern beschossen. Zwischendurch konnte er in das halbverhängte Schaufenster einer verlassenen Buchhandlung spähen, in dem die spanische Ausgabe der „Theorie des kommunikativen Handelns“ lag, was bei ihm einen Lachanfall auslöste. Wer die Rolle der Vernunft im Leben und der Ethik eruieren möchte, ist m.E. mit echten Philosophen inklusive „Positivisten“ wie Moritz Schlick oder Richard von Mises besser bedient.

Danke für den überaus treffenden Beitrag, welcher den „Herrn H.“ und dessen Werk, sicher und überzeugend einordnet.

Habermaas, der Philosoph und Soziologe, was in der Regel eine brotlose Zunft bedeuted und rein theoretischer Natur ist mit einem großen Theologen in Verbindung zu bringen, dürfte doch reichlich kühn sein in der Betrachtung und nur durchgehen kann, wenn man ihn in einem Punkt zum Heiligen erkärt, was aber damit längst kein Gleichstellungsmerkmal ist, wenn es um eine Gemeinsamkeit geht.

Das ist in der Politik auch oftmals so und deshalb wird ein Grüner kein Blauer und der Rote kein Schwarzer und im schlimmsten Fall konzentriert man sich noch auf die restlichen Braunen, damit dann alle was davon haben, wenn es um die große Sache von „Heiligen“ geht

Der eine kommt in diesem Fall aus der Frankfurter Schule und hat auch den Thesen von Marx gefröhnt, während der Theologe sein Wissen auf Gott begründet und dabei nicht annähernd den Versuch unternimmt, irdisches Wissen vorne an zustellen, was sich ehedem erübrigt, wenn man die Kraft erkennt, von der alles ausgeht und wir nur das Produkt seiner Schöpfung sind, mit dem zugelassenen Denkvermögen bis hin zum Tellerrand und dann ist unsere Latein am Ende, was der eine richtigerweise so gesehen hat, während der andere sich in seinen Denkmodellen verstiegen hat, die immer noch beleglos im Raum umherschwirren.

Gefährlich wird es immer dann, wenn sich die sogenannte Wissenschaft in ihrem Allmachtswahn verrennt und gestern noch habe ich einen interessanten Bericht aus der Archäologie gesehen, wo ein Wissenschaftler die Erkenntnis glaubhaft preisgab, aber immer unter dem Vorbehalt gewisser Unsicherheiten und das hört man ansonsten recht wenig, weil sie ihr selbstgewebtes Dogma nicht beschädigen wollen, wo es Papst Benedikt wesentlich leichter hatte, indem er den Willen Gottes bedingungslos akzeptierte um dann über Annahmen und Folgen nachzudenken, denn die Vorsehung des Herrn ist unergründlich und wer glaubt, sie überwinden zu können, muß warten bis er im Grabe liegt um dann die letzte Erkenntnis zu gewinnen, wer im Universum eigentlich das Sagen hat.

Im übrigen ist der Glauben an ein höheres Wesen schon immer Bestandteil aller Kulturen gewesen und nur die großkotzigen Typen allesamt seit der Aufklärung haben die Weisheit für sich gepachtet und wenn sie bereits bekannte Phänomene erläutern, kommt ja wenig neues hinzu, denn das Mysterium des Lebens bleibt unergründlich, wenn man es nicht mit Geisteskrücken jeglicher Art verwechselt und so sind wir Gefangene unseres begrenzten Hirns, was bei manchen überschnappt und es besser wäre einmal mehr Buße zu tun, als die Welt zu langweilen mit neuesten Ergebnissen, die auch Bestandteil der göttlich gewähreten Freiheiten sind, mehr aber auch nicht.

Das war gut, sehr gut sogar. Bin da ganz bei Ihnen. Im Grunde ist es so einfach, so wie Sie beschrieben haben, aber für eine unreife Gesellschaft leider kaum noch zugänglich.

Anspruchsvoller, interssanter Beitrag zum Gespräch zwischen Atheist und Katholik – – Habermas-Ratzinger.

Der Ratzinger- Satz, der Glaube brauche die Vernunft ist übrigens viel weiter hergeholt/viel komplexer/viel vorasussetzungsreicher – als es auf den ersten Blick scheinen mag.

Glaube und Vernunft gehören tatsächlich zusammen. Wenn das, was der Glaube sagt, ganz in unserer menschlichen Realität ankommen soll, kommen wir nicht darum herum, uns mit Hilfe der Vernunft Gedanken darüber zu machen, was das Geglaubte bedeutet: Fides quaerens intellectum, wie Augustinus und Anselm betonen – der Glaube sucht nach Verstehen. Und umgekehrt: Weil es Dinge gibt, die wir uns nicht einfach ausdenken können, wie Menschwerdung Gottes und Trinität, muss uns dies durch eine nicht berechenbare Geschichte gesagt werden, die unser Hören und Vertrauen, d.h. unseren Glauben, herausfordert. Der Glaube antwortet auf eine Geschichte, in der Gott sich uns gegenüber so identifiziert hat, dass er in seiner Unverwechselbarkeit und positiven Unvergleichbarkeit aufscheint. (Der Glaube richtet sich auf Gott selbst und nicht nur auf irgendwelche Sätze.)

Anselm von Canterbury schliesst daraus zweierlei: Gott ist das, worüber hinaus nichts Grösseres gedacht werden kann (Proslogion 2), und er ist grösser als das, was gedacht werden kann (Proslogion 15). Wenn das so ist, dann öffnet sich durch den Glauben dem Denken ein gefüllter und zugleich stetig offener Raum, auf den es nicht verzichten kann. Ohne den Glauben droht das Denken letztlich buchstäblich ins Leere zu laufen. Dass sich dann Ermüdungserscheinungen der Vernunft einstellen, leuchtet ein. Die Probe aufs Exempel bietet z.B. in wesentlichen Aspekten Panajotis Kondylis in seinem Buch „Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus“ (Felix Meiner 2002).

Die Fragen bleiben, ob es im Geglaubten mit rechten Dingen zugeht, ob der Glaube also in einem tiefsten Sinn vernünftig ist, und inwiefern genau der Glaube dem Denken Unverzichtbares zu bieten hat. Diesen Fragen geht ein 2005 in den USA erschienener, aber im deutschen Sprachraum unbeachtet gebliebener Band nach: Paul J. Griffiths und Reinhard Hütter (Hrsg.), Reason and the Reasons of Faith (T & T Clark International). Ausgangspunkt des aus einer Princeton-Studiengruppe hervorgegangenen Bandes ist die Enzyklika Fides et Ratio.

Habermas als linker, mit der Zeit immer mehr dem Totalitarismus zuneigender Nationalpreisträger, ist an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert.

Daß die deutschen Regierungen spätestens seit 2000 keinen herrschaftsfreien Diskurs zulassen, billigt er. Eine Bankrotterklärung seiner Theorien der 80er.

Wie – Nationalpreisträger? –

Zudem:Habermas dachte nie, dass der herrschaftsfreie Diskurs praktisch umgesetzt werden soll – Sie bringen da Ideal und Wirklichkeit durcheinander.

Wer ein wenig Kant gelesen hat und gerne auch Ratzinger, braucht keinen Habermas mehr.

Ääh Vernunft? S. a. TE Artikel zu der Bischöflichen Wahlempfehlung. Wie lange dauerte es, bis die kath. Kirche die Thesen des Galileo Galilei anerkannte und ihn rehabilitierte? Gut 350 Jahre! Was für Schnelldenker der liebe Gott da eingesetzt hat.

„Ohne Vernunft verfällt der Glaube“,

erscheint mir als Vertauschung von Ursache und Wirkung, wie eine Konzession an die Vernunft, aber dennoch zwingend logisch, auch wenn es sich schwerer erschließt und nicht so offensichtlich ist, wie die Umkehrung, dass

„ohne Glaube die Vernunft verfällt“,

wie wir es in unseren Tagen mehr denn je erleben.