Die Philosophie war für mich lange Zeit ein ferner und weitläufiger Palast, der in jedem seiner Säle ein großartiges System beherbergte. Ich besichtigte diesen Palast unter der Leitung qualifizierter Führer, bescheiden und neugierig, aber ohne besondere Gefühlsregungen. Wie ein Tourist bewunderte ich mit offenem Mund die prächtigen Gedankengebäude, die sich vor meinen Augen auftaten. Und ich war weder Platoniker noch Spinozaner noch Leibnizianer noch Kantianer noch Hegelianer; ich blieb hoffnungslos draußen.

Ich fing erst an, mich einbezogen zu fühlen, als ich bei Sartre und dann noch mehr bei Levinas auf Wörter stieß, »die das bezeichneten, worum die Menschen sich immer gekümmert hatten, ohne zu wagen, es sich in einem spekulativen Diskurs vorzustellen«, und diese Wörter »nahmen den Rang von Kategorien an«, so z. B. »mauvaise foi«, Angst, Scham, Liebkosung, Antlitz …

Und dann kam der Heidegger-Schock. Ich besichtigte keinen fernen Palast mehr, als ich Heidegger las. Ich wurde erfasst, einbezogen, beteiligt. Nachdem jede Distanz aufgehoben war, entdeckte ich, dass der Nichtphilosoph, einschließlich meiner selbst, ein Monsieur Jourdain der Philosophie ist, ein Bürger als Edelmann. Die Metaphysik, lehrte mich Heidegger, finden wir nicht jenseits des gewöhnlichen Denkens, sondern sie ist seine Grundlage. Sie hat ihren Platz im konkreten Leben eines jeden Menschen. Sie spinnt die Fäden unserer Existenz. Sie bestimmt unsere gewöhnlichen Einstellungen und unser gewöhnliches Agieren, Reagieren und Nachdenken.

Ohne Massenbewegung ist totale Herrschaft nicht möglich

Die moderne Technik geht die Natur im Modus der Herausforderung an, nicht der Anpassung. »Der Schreiner« dagegen »bringt sich […] zu den verschiedenen Arten des Holzes und den darin schlafenden Gestalten in die Entsprechung, zum Holz, wo es mit der verborgenen Fülle seines Wesens in das Wohnen des Menschen hereinragt.«

Die Technik passt sich nicht mehr den Formen und Erscheinungen der Realität an, sie »stellt« sie vielmehr, als berechenbare und auszubeutende Objektivität. Was man mit einer Mischung aus Bewunderung und Beängstigung die Natur nannte, wird unter der Ägide der modernen Technik zur bloßen Lagerstätte von Bodenschätzen und Energie. Was bedeutet Boden für die Metaphysik, die uns beherrscht? Ein Erzlager. Was ein Fluss? Lieferant für Wasserdruck: »Das Wasserkraftwerk ist nicht in den Rheinstrom gebaut wie die alte Holzbrücke, die seit Jahrhunderten Ufer mit Ufer verbindet. Vielmehr ist der Strom in das Kraftwerk verbaut.«

Dieses allgemeine Herausfordern verdichtet Heidegger mit feinem Gespür für philosophische Dramaturgie zu einem einzigen Wort, dem Gestell. So fasst er alle Aktionen zusammen, die mit Verben desselben Stamms bezeichnet werden: stellen, bestellen, herstellen, darstellen, vorstellen, aufstellen. Mit dem Gestell wird das Reale zum Halten gebracht wie ein Schiff, das man auf hoher See aufbringt. Es muss sich rechtfertigen, Rechenschaft ablegen und ist letztlich gefordert, dem Ziel globaler Rationalisierung zu dienen.

Doch nicht, was an ihr am ehesten sichtbar ist, macht die Technik aus: das Räderwerk, die Kolben, Motoren und Maschinen. Sie betrifft nicht nur den Bereich der Produktion. Heidegger geht sogar so weit zu sagen, dass »die Technik im weitesten selbst nichts ›Technisches‹ ist, sondern ›Geist‹ und das heißt, eine Art, wie das Seiende im Ganzen offenbar wird und als Offenbares waltet.«

Mit anderen Worten, nichts entgeht der Herrschaft des Gestells. Nichts, nicht einmal die Sprache. Sie wird von vornherein und vorbehaltslos im Horizont der instrumentellen Vernunft gesehen. Man versteht sie nicht mehr als Kultur, sondern als Dienstleistung. Sie war einmal eine Gabe und ein Erbe. Jetzt, in einer Welt, in der nicht alles funktioniert, aber Funktionieren alles ist, ist sie ein Mittel der Kommunikation und Information. Sie war eine Tradition; jetzt ist sie zum Medium des Austauschs geworden. Der Geist der Technik hat den Genius der Sprache vertrieben und seinen Platz eingenommen. Die Idee, man könne die Sprache lieben, d. h., bewahren, pflegen, ehren, ihr dienen, sie anhören, ist völlig sinnlos geworden. Wer würde sich denn in eine Funktion verlieben? In der Epoche totaler Dienstbarkeit bleibt kein Raum mehr für bewunderndes Staunen oder Dankbarkeit.

Storytelling im »globalen Dorf«

Hören und schauen wir uns einmal um: Mit Newsrooms, Spindoktor, Podcast, Primetime, Live-Übertragung, Showbiz, Blockbuster, Fashion Week, Black Friday, Jackpot, Crowdfunding, Teambuilding, Brainstorming, Debriefing, Storytelling, Coaching, Consulting, Marketing, Timing, Shooting, Benchmarking, Coworking, Making of, Zapping, Streaming, Casting, Lifting, Lowcost, Duty-free-Shop, Deal, Spots, Job, Challenge, Turnover, Burn-out, Check-up, Hashtag, Cloud, Mail, Cookie, Bugs, Talks, Tweets, Geeks, Hits, Scoops, Follower, Designer, Hacker, Gamer, Loser, Win-win-Situation, YouTuber, Meeting, Fast Food, Think-Tank, Playstation, Millennials, Softporn, Hardcore, Reset, der Wahl zwischen top-down oder bottom-up, dem Erfolg von Start-ups und so weiter hat die Technik das Idiom gefunden, das der Welt gerecht wird, mit dem sie die Welt ersetzt hat.

»Es ist unnütz, Rabelais, Montaigne oder Pascal zu bemühen, um mit ihnen eine summarische und primitive Vorstellung vom Leben begründen zu wollen«, schrieb Bernanos am Anfang der Epoche, die alles mit allem verbindet. Sie wurden nicht bemüht. Und in einer Werbung für Smartphones reagiert das Netz auf die letzten Querulanten mit einem strahlenden Lächeln und dem Glaubensbekenntnis: We love technology. Es ist nicht das Englische, allem Anschein zum Trotz, das seine Herrschaft auf die übrigen Sprachen ausdehnt, sondern das Gestell, das alle anderen Sprachen in den Gleichschritt zwingt, Shakespeares Sprache inbegriffen.

Was in diesem neuen Idiom von der Sprache übrig bleibt, ist eine teigige Masse, und die progressistischen Sprecher, die endlich mit allen Schikanen, Zwängen und Hierarchien aufräumen wollen, nehmen sich nun das Recht, sie nach Gutdünken zu kneten. Dabei lassen sie sich von keinerlei Skrupel aufhalten. Sie setzen sich über den Sprachgebrauch hinweg und verbiegen die Grammatik, und so haben sie die Gewissheit, in ihrem bescheidenen Rahmen am großen Abenteuer teilzuhaben – der endgültigen Humanisierung der Menschheit.

Konservativer Philosoph dekonstruiert die Lieblingstheorien der Linken

Die Sprache müsse sich doch entwickeln und anpassen dürfen, ohne ein Tribunal von Siechen um Erlaubnis zu bitten, höhnen sie. Diese griesgrämigen alten Knacker wollen, dass die Sprache über uns verfügt, aber das lassen wir nicht zu, denn wir verfügen über die Sprache. Wir haben lange genug unter ihrem Joch gelebt. Jetzt müssen wir die Kontrolle übernehmen und eine gründliche Inspektion durchführen, um die Sprache den Normen der künftigen Welt anzupassen. Es ist an uns, die Regeln abzuschaffen und mit den schlechten Gewohnheiten der Vergangenheit aufzuräumen, durch die Frauen immer noch unsichtbar bleiben.

Wir werden dafür sorgen, dass im öffentlichen Diskurs »keiner« nur noch in Begleitung des Wortes »keine« verwendet wird. Und das Wörtchen »jedermann« werden wir nur noch aussprechen, wenn wir ihm »jede Frau und« voranschicken, um so der Herrschaft des Maskulinen ein Ende zu setzen. Wir werden das »Vaterland« in »Mutterland« umtaufen. Filme von Agnès Varda werden wir nie mehr herrlich, sondern nur noch fraulich finden. Und jede_r von uns ist stolz auf den/die_ jenige_n, der/die in Paris ein riesiges Banner aufgehängt hat mit der Forderung: »Kostenlose Abtreibung für jede_n«. Wenn wir so unseren Willen kundtun, dass niemand von irgendetwas ausgeschlossen werden soll, tragen wir dazu bei, den Beginn einer wirklich egalitären Gesellschaft einzuläuten.

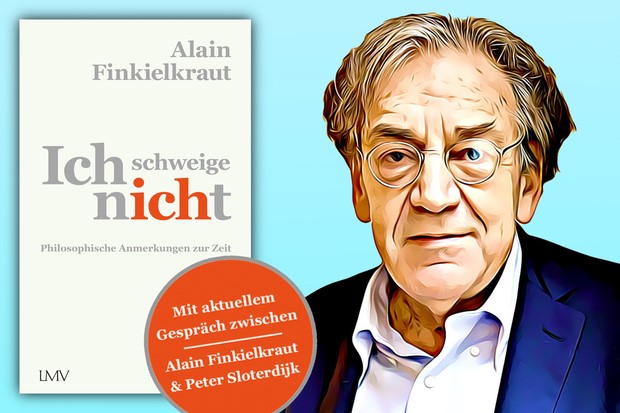

Alain Finkielkraut, Jahrgang 1949, gilt als einer der einflussreichsten französischen Intellektuellen. Er hat Philosophie und Ideengeschichte am Institut Universitäre Elie Wiesel und an der École Polytechnique gelehrt, Kultursendungen moderiert, Zeitschriften begründet, zahlreiche einflussreiche Bücher publiziert, wurde vielfach ausgezeichnet und ist Mitbegründer des Institut d’études lévinasiennes (Jerusalem/Paris), das nach Emmanuel Levinas benannt wurde. Seit 2014 ist er Mitglied der Académie française.

Um die Fußnoten bereinigter Auszug aus: Alain Finkielkraut, Ich schweige nicht. Philosophische Anmerkungen zur Zeit. Aus dem Französischen von Rainer von Savigny, LMV, Hardcover, 144 Seiten, 20,00 €

Dieses „Triell“ (blödes Wort), das hier z.Zt. läuft, dürfte für die meistenTE-Leser nur von eingeschränktem Interesse sein.

Fassen wir zusammen:

R.J. scheint von der Theoretischen Physik herzukommen, ist jedenfalls darin sehr beschlagen.

Markus Termin möchte im Grunde Heidegger „retten“ und kann dabei nicht anders, als gegen den naturwissenschafltichen mainstream zu polemiseren – mit durchaus nachdenkenswerten Einwänden.

Allerdings kommt dabei doch ein ziemliches Durcheinander verschiedener „Register“ heraus.

R.J. verlangt sozusagen einen konsistenten, kompletten Gegenwntwurf. Das geht meiner Ansicht nach zu weit. Kritik kann man auch ohne einen solche üben. Wir mal jemand sagte: „Ich habe noch nie ein Ei gelegt, weiß aber besser als jedes Huhn, ob ein Ei frisch ist…“

Allerdings sollte man schon eine gemeinsame Argumentationsebene haben.

Schließlich gibt es da noch moorwald: „Prophete rechts, Prophete links…“

Als Weltkind in der MItten fühlt er sich ganz wohl.

Das freut mich sehr, dass Sie sich wohl fühlen. Was Sie als „Durcheinander“ erleben, ist eine sehr einfache Argumentationslinie, die ich hier nochmals für Laien zusammenfasse:

die Leitwissenschaft theoretische Physik folgt seit ca. 100 Jahren einer falschen Fährte. Der Grundirrtum ist nur philosophisch aufzulösen. Physiker, die sich mit der Kraft des Denkens rüsten, sind Philosophen. Denn Denken kann man nicht physikalisch, sondern nur philosophisch. Die „Erkenntnisse“ der Leitwissenschaft Physik sind weder hinreichend noch vollständig um die Realität zu beschreiben. Sie leiden vor allem unter dem systemischen Mangel, der an einem ganz entscheidenden Punkt die Metaphysik Mathematik mit der Naturwissenschaft Physik vermengt. Dafür haben Physiker und Mathematiker (und Virologen) keine Wahrnehmung. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Behauptung, die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum sei eine Naturkonstante. Dies ist falsch und bereits zig-fach bewiesen. Ein Ehrlichmachen der Leitwissenschaft würde – so meine Überzeugung – ein Geistesbeben auslösen, dessen Geisteswellen – so meine Hoffnung – eine Renaissance der Zivilisation bringen könnten, einschließlich einer gründlichen Revision des Wissenschafts-Dogmas, das die Welt – wie ich es sehe – an den aktuellen Un-Wissenschafts-Abgrund desorientierter Urteile – von C zu K – geführt hat.

Nicht Heidegger muss gerettet werden, sondern die Wissenschaft, so sie reumütig in den Schoß der wahren Leitwissenschaft Philosophie zurückkehrt.

Ganz unabhängig von diesem Diskurs gibt es auch gar keine andere Möglichkeit, weil nur die Wahrheit uns frei macht und der Mensch ohne Zugang zur Wahrheit – die sich im respektvollen Diskurs zeigen kann – nur noch an animal irrationale ist, ein entmenschlichtes, verrücktes und zerstörtes Mensch-Maschinen-Tier, abgerichtet zur Spike-Produktion für eine Fabrik. Wissenschaft hat naturgemäß keinen Zugang zur Wahrheit – und beansprucht – so sie gut ist – diesen auch überhaupt nicht. Es sind einzelne aber lautstarke „verrückte Hühner“ wie Drosten oder Dawkins, die von „Der Macht der Wissenschaft“ träumen (Drosten 2019 bei Illner).

Mit freundlichen Grüßen!

Die Wissenschaft behält immer recht – weil sie zur Selbstkorrektur fähig ist. Sie ist insofern fundamental verschieden von allen geschlossenen Weltbildern. Hinzu kommt, daß sie wertfrei argumentiert. Stellt sie sich in den Dienst einer Ideologie oder politischen Richtung („Klimarettung“/“Corona“…), verliert sie augenblicklich ihr Renommee – man könnte sogar sagen: ihre Daseinsberechtigung.

Wenn sie zur Selbstkorrektur fähig w ä r e – und dass sie wertfrei argumentiert, widerlegt ja gerade Heidegger: Metaphysik ist niemals wertfrei, weil die Spaltung der Welt in Natur hier – Naturgesetz dort selbstverständlich bereits eine Wertung voraussetzt; – die Wertung, die eine Spaltung der Realität für den richtigen Weg hält, sie zu erfassen. Es hilft nichts, die Wertung nicht sehen zu wollen.

100 % Zustimmung für „stellt sie sich in den Dienst einer Ideologie … „.

Mein Vorschlag: machen wir zunächst die Wissenschaft ehrlich, damit sie wieder fähig wird zur Selbstkorrektur: wir brauchen gute, wahre Wissenschaft, die ihre Grenzen kennt und den Allmachtsanspruch ablegt. Wieder zu sich selbst finden kann die Wissenschaft nur durch die Philosophie. Fällt die Relativitätstheorie, dann fällt auch die C. & K. Diktatur.

Das Kind lernt, daß alle Dinge einen Namen haben. Später bedarf es einer großen, nie endenden Anstrengung, nicht der Versuchung anheimzufallen, aus der Existenz eines Namens (einer Bezeichnung) auf die Existenz des Bezeichneten zu schließen.

Also sich vor einem „Wortrealismus“ zu hüten – der so große Verwirrung in so vielen Köpfen angerichtet hat und immer wieder anrichtet.

In der Philosophiegeschichte wird das unter Nominalismus/Realismusstreit geführt – allerdings gilt auch: „Wie sich Verdienst mit Glück verkettet, das fällt den Toren niemals ein, wenn sie den Stein der Weisen hätten, dem Weisen fehlte ja der Stein.“ Das ist von? … richtig!

Der sog. Universalienstreit ist ein schönes Beispiel für ein Scheinproblem. Oder auch dafür, daß man durch bloßes Nachdenken („Philosophieren“) keine Erkenntnis über die Wirklichkeit gewinnen kann. Bestenfalls zu Zirkelschlüssen gelangt. Und sehr häufig aus der Wirklichkeit herausliest, was man zuvor in sie hineingelesen hat.

Scheinproblem, daher unlösbar. Oder mit Wittgenstein: Sinnvoll fragen kann man nur da, wo eine Antwort prinzipiell möglich ist.

Heute sind Sprache und Wissenserwerb längst Gegenstand empirischer Forschung.

Wie ja die Philosophie – einst „Königin der Wissenschaften“ – immer mehr entthront wurde und sich heute zum großen Teil damit begnügt, Ergebnisse der Einzelwissenschaften zu kommentieren.

„Oder auch dafür, daß man durch bloßes Nachdenken („Philosophieren“) keine Erkenntnis über die Wirklichkeit gewinnen kann.“ – sprach´s und philosophierte, wenn auch – wie ich finde – seitenverkehrt falsch. Sie befinden sich – wie mir zumindest klar ist – im Selbstwiderspruch, wie der gesamte Scientismus, den man nicht mit Wissenschaft verwechseln sollte.

Entthront wird gerade die funktionalistische Naturwissenschaft, nicht die Philosophie, und zwar weltweit und die Grundlagen betreffend: als autoritär organisiertes, sehr unwissenschaftliches Sprungbrett für sehr fragwürdige und undemokratische – in jedem Fall autoritäre und sehr teure Pläne.

Nochmals: Sie können nicht über Physik physizieren, nicht mal über Mathematik mathematizieren und auch nicht die Verdauung verdauen: sie können nur darüber denken in Begriffen, auch dann, wenn Sie sich das vielleicht anders wünschen. „Wissenschaft denkt nicht“, sie misst. Um ihre Messungen zu verstehen und zu kontrollieren, braucht sie jedoch das Denken.

Und so lange das so ist, bleibt die Philosophie die „Königin der Wissenschaften“ – diese Hürde ist nicht zu überspringen – und deshalb hat man sich ganz aktuell entschlossen, Logik und Wahrheit einfach zu entsorgen – man kann das ganz gut bei „Wissenschaftlern“ wie Frau Melanie Brinkmann beobachten oder Drosten – sie glauben, ihre Rede hätte Hand und Fuß – aber für jeden, der seinen logischen und moralischen Kompass noch ausgerichtet hat, ist es der reine Irrsinn.

Zeitperioden reinen Irrsinns gehören zur Menschheitsgeschichte: die Aufklärung kippt in ihr Gegenteil. Doch es gibt Hoffnung: das Rettende wächst auch.

(A) In diesem Kommentar möchte ich mich auf Ihr Verständnis von Wissenschaft beschränken, wie es sich in diesem und anderen Ihrer Beiträge manifestiert (ich finde erst jetzt Zeit dazu). Mir scheint, Sie verwechseln einige Dinge und generalisieren vorschnell (m.E. eine typische Eigenschaft von Philosophen des Absoluten). Es gibt in der Wissenschaft nicht nur politische Opportunisten der genannten Art (die gab es immer), sondern nach wie vor viele mit Ethos. Da Sie offenbar kein Wissenschaftler sind, ist Ihnen dies fremd. Wir könnten natürlich auch die Philosophie nach den unzähligen Hallodris werten, die es in ihr gab und gibt. Und dann sieht es für sie miserabel aus, nicht wahr?

(B) Die Zeit, in der die Philosophie die Wissenschaft anleitete, ist lange vorbei. Zuletzt war dies ungefähr bei Descartes der Fall, führte jedoch prompt zu einer Theorie der Mechanik, die unhaltbar war. In der Nachfolge war es immer die Wissenschaft, der die Philosophie folgte, das lässt sich im Einzelfall ganz konkret zeigen (sogar z.B. für Nietzsches Ewige Wiederkehr, die durch Rückkehrtheoreme der Statistischen Mechanik inspiriert war, er trug sich sogar mit dem Gedanken, Naturwissenschaften zu studieren). Das gilt auch für die Philosophie der Mathematik.

(C) Die Irrelevanz hat die folgenden Gründe: (1) erfordert Wissenschaft gerade heute eine enorme methodologische Detailkompetenz (die in ihrer populärwissenschaftlichen Rezeption i.A. nicht wahrgenommen wird, daher gibt es so viele Dunning-Kruger-Exemplare), (b) sind die philosophischen Konzepte i.A. zu diffus, um irgendwie hilfreich zu sein, denn Wissenschaft ist immer konkret, da helfen keine Verbalismen, schon gar nicht solche von Schelling oder Hegel, die waren zur Ihrer Zeit bereits „outdated“, und ihre absurden Auslassungen haben im D. des 19 Jh. dazu beigetragen, dass viele Wissenschaftler eine Verachtung für Philosophie entwickelten.

(D) Oft kommt von extern der Rat, die Wissenschaft müsse sich grundlegend erneuern, i.d.R. entlang vorgegebener philosophischer oder politischer Leitlinien. Der (philosophisch gebildete) Wissenschaftler antwortet darauf: „Ja, dann entwickeln Sie eine solche Theorie, warum soll ich das machen, zumal, wenn ich mit Ihnen bezüglich der Prioritäten nicht übereinstimme. Formulieren Sie die neue Theorie aus, zeigen Sie konkret, dass sie besser und fruchtbarer ist als bisherige Theorien. Und beachten Sie, dass die neue Theorie alle bisher bekannten Phänomene ebenfalls erklären muss.“ Was kommt dann? Nichts. Und noch eines: die Philosophie hat nicht den Totalanspruch auf das „Denken“, auch nicht dasjenige, um Wissenschaft zu „verstehen“, denn dazu muss man sich sehr gut in ihr auskennen. Dass Philosophen der Wissenschaft in der Regel selber Physik, Mathematik o.ä. studiert haben, kommt nicht von ungefähr.

(E) Verstehen ist relativ, das sieht man in der Wissenschaft durch immer weitere Rückführungen auf grundlegendere Konzepte sehr deutlich. Wenn man Totalforderungen stellt, kann man natürlich zu Schlüssen der Art kommen, dass wir nichts verstehen, denn gegenüber dem Unendlichen ist jedes Endliche verschwindend klein. Ein Blick in moderne Lehrbücher der Theoretischen Physik, speziell der Quantenfeldtheorie, der Relativitätstheorie, der Kosmologie lehrt, dass wir außerordentlich viel verstehen, sofern man unter „Verstehen“ begreift, dass man Zusammenhänge konsistent formulieren und prüfen sowie zugehörige Phänomene empirisch zutreffend erklären und voraussagen kann. Allerdings verlangt das immer solide, operational fluide Kenntnisse in Mathematik, daran scheitern externe Bemühungen in der Regel.

(F) Die Grundlagenprobleme der Physik sind wohlbekannt, hierzu bedarf es keiner Philosophen. Das gilt hauptsächlich für die Vereinigung von Relativitätstheorie und Quantentheorie. Die Relativitätstheorie ist eine Kontinuumstheorie und führt mit mathematischer Notwendigkeit (Penrose, Hawking) zu Singularitäten, die physikalisch nicht akzeptabel sind. Ihre naive Quantisierung führt andererseits zu Problemen der Renormalisierung, die ebenfalls nicht lösbar sind. Diejenigen Synthesen, die es gibt, sind lokaler und heuristischer Natur, z.B. für Schwarze Löcher (Hawking, Susskind u.a.), und reichen nicht weit genug. Es gibt aber inzwischen viele, mathematisch anspruchsvolle Ansätze zur Vereinigung, einerseits aus dem Feld der Superstringtheorie, andererseits dem weiten Feld der Theorien nach Art der Quantenschleifengravitation. In letzteren werden auch Raum und Zeit aus abstrakten Netzwerken, die selber nur topologischer Natur sind, als emergent konstruiert, und das in einer Weise, die zu im Prinzip prüfbaren Voraussagen führt. Einer der Ansätze zu einer Synthese auf höherer Ebene ist AdS/CFT (Maldacena). Hier wird ein Anti-de Sitter-Space (AdS) der Relativitätstheorie zu einer Conformal Field Theory (CFT) der Quantenfeldtheorie in Beziehung gesetzt, und zwar derart, dass beide aufeinander abgebildet werden und zwei auf den ersten Blick komplett verschiedene, ja konträre Sichtweisen der gleichen unterliegenden Theorie darstellen. Sowohl AdS als auch CFT sind allerdings nur spezielle Repräsentanten der Relativitäts- und Quantenfeldtheorie und selber unrealistisch. Es ist aber nicht neu, dass aus „toy models“ allgemeinere Theorien entwickelt wurden.

Und nochmals vielen Dank! Wieder etwas zum Abheften.

Wenn man wissenschafltiche Aussagen „verstehen“ will, muß man ein Goethe-Wort sinngemäß abwandeln: „Wer den Dichter will verstehen, muß in Dichters Lande gehen.“

Das erfordert viel Anstrengung – da „philosophiert“ es sich doch beträchtlich leichter.

In diesem Kommentar möchte ich mich auf die Hybris beschränken, die glaubt, Wissenschaft erfordere „gerade heute eine enorme methodologische Detailkompetenz“ – das ist – wie ich glaube – die übliche Schutzbehauptung von Leuten, die einfachste Fehleinschätzungen hinter komplizierten Windungen verstecken, um ihre Macht und Pfründe zu sichern.

Wer wissen will, wie es in der Wissenschaft mit all ihren „Fußsoldaten“ in totaler Abhängigkeit vom nächsten Zeitvertrag wirklich zugeht, kann eigentlich nur zu Paul Feyerabend greifen:

„Eine Wechselwirkung oder eine Beeinflussung des Betriebs der Wissenschaften durch die Ideen einer freien Gesellschaft (eine Demokratisierung der Wissenschaften in anderen Worten) ist dringend nötig … nichts in den Wissenschaften (außer vielleicht der Wunsch der Wissenschaftler, gut bezahlt, aber sonst in Ruhe gelassen zu werden) verbietet sie … und außerdem hat eine unabhängige Wissenschaft schon lange zu existieren aufgehört und ist durch das Business Wissenschaft ersetzt worden, das sich von Steuergeldern nährt und die totalitären Tendenzen der Gesellschaft unter dem Deckmantel eines schmalzigen Liberalismus verstärkt.“ Aus: „Laien können und müssen die Wissenschaften überwachen“, Erkenntnis für freie Menschen, SV 1980)

Klingt merkwürdig vertraut und aktuell, nicht wahr?

„Die Grundlagenprobleme der Physik sind wohlbekannt, hierzu bedarf es keiner Philosophen. Das gilt hauptsächlich für die Vereinigung von Relativitätstheorie und Quantentheorie“, diesen Satz verstehe ich gar nicht. Wie ich, wissen Sie genau, dass beide Theorien (davon abgesehen, dass die erstere selbstwidersprüchlich ist) völlig unvereinbar sind und anscheinend die besten Köpfe sich seit nahezu hundert Jahren selbige zerbrechen, um eine Lösung zu finden: ohne Erfolg. Stattdessen versucht man sich mit Nach-Vorne-Verteidigung im atomaren Rauschen bei absurden Größen und mechanischen (!) Federaufhängungen bei 10^-23 – mich erinnert das fatal an die Gegenwart alternativloser, angeblich wissenschaftlich begründeter Maßnahmen – seit Feyerabends Kritik sind über 40 Jahre vergangen.

Wer sich ein Bild von der Sackgasse machen möchte, in der sich unausweichlich die Leitwissenschaft Theoretische Physik befindet, greife zu Lee Smolin, der viele Jahre seines Lebens an die absurde String-Theorie verschwendet hat: „Trouble with Physics“.

Und da meinen Sie, man braucht keine Philosophen? Zeit, nach Canossa zu pilgern und neu anzufangen mit Wissenschaft, die sich ehrlich macht, denn diese – und da könnten wir vielleicht einer Meinung sein, wird allerdings dringend gebraucht, denn „Das Vorherrschen der Wissenschaften bedroht die Demokratie“, und „Fachleute sind voll von Vorurteilen, man kann ihnen nicht trauen und muß ihre Empfehlungen genau untersuchen.“ (Paul Feyerabend, siehe oben)

Besonders den Deutschen gilt bedeutungsschwangeres Raunen als „Tiefe“.

Texte wie die Heideggers wirken verführerisch.

Sie sind aber weder empirisch überprüfbar, noch paraphrasierbar.

Es sind eben Predigten.

Hilfreich und ernüchternd hierzu auch Schopenhauer, Über Schriftstellerei und Stil.

Schopenhauer hätte Heidegger unter „Afterphilosophie“ abgeheftet…

Dazu antwortet Heidegger selbst: Metaphysik ist niemals empirisch überprüfbar – sonst wäre sie ja kein Glaubenssystem. Ihr Trick ist, dass sie nicht weiß, dass sie nicht empirisch überprüfbar ist: Metaphysik, die Lehre vom Seienden als Eigenschaftslehre – also der ganze Bereich der heutigen Naturwissenschaft – ist keine empirische Lehre, sondern eine Setzung. Schlimmsten Falles in einem Grundirrtum, bestenfalls im Spezialistentum des das Ganze gerade ausschließenden Ausschnitts befangen.

Beispiel einer metaphysischen Begründung finden wir in den Allgemeinen Relativitätstheorien mit ihrer dogmatischen und praktisch nicht nachvollziehbaren Setzung von „c“ als Naturkonstanten und den daraus folgenden Ableitungen, die niemals empirisch bestätigt werden konnten – was ja auch gar nicht möglich ist, wenn „c“ schon durch den Meter definiert ist.

Zu Ihren Ausführungen über die Relativitätstheorie möchte ich Folgendes anmerken.

(A) Die Wissenschaft arbeitet deduktiv, d.h. aus präzise formulierten Modellen werden quantitative und qualitative Vorhersagen generiert, die dann an Daten überprüft werden. Inwieweit diese Modelle durch intellektuelle Präokkupationen (z.B. Schrödinger, Heisenberg, Feynman, Quantentheorie) inspiriert sind, ist sekundär, da es alleine auf die konkrete Formulierung ankommt. Da die „Induktion“ von Theorien (inklusive der Induktiven Wahrscheinlichkeit von Theorien, Carnap) sich als undurchführbar erwiesen hat, ist das der Standardweg (Hempel, Popper). Solange nichts gegen die Theorie spricht, gilt sie als bestätigt. Die Spezielle und die Allgemeine Relativitätstheorie sind außerordentlich gut empirisch bestätigt. Gleiches gilt für die Existenz und Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, genannt c. Auch mit Präzisionsmessungen wurde nie ein höherer Wert gefunden. Der Meter ist durch die Lichtgeschwindigkeit definiert, nicht umgekehrt, die Zeit durch die Zahl atomarer Schwingungen.

(B) Die Existenz einer oberen Geschwindigkeit ergibt sich auf mathematisch elementare Weise aus der Speziellen Relativitätstheorie. In einem zweiten, physikalisch inspirierten Schritt erweist sich diese als Lichtgeschwindigkeit. Ihr numerischer Wert ist alleine Gegenstand der Messung. In den avancierten Formalismen der Physik taucht dieser gar nicht auf, da er =1 gesetzt wird und es auf den Absolutwert gar nicht ankommt. Bitte studieren sie dazu entsprechende Lehrbücher, z.B. von Torsten Fließbach oder Sean Carroll.

(C) Man hat guten Grund, diese Theorien auch aus theoretischen Gründen derzeit zu akzeptieren, und zwar aus zwei Gründen: (1) impliziert die Verwerfung einer maximalen Geschwindigkeit die Existenz überlichtschneller Teilchen (Tachyonen), die eine negative Energie aufweisen. Gemäß dem Prinzip, dass alle physikalischen Vorgänge den Zustand niedrigster Energie anstreben, würde dies einen kaskadenförmigen Fall ins negativ Unendliche nach sich ziehen, und die Materie wäre instabil. Man beobachtet dies nicht. Ähnlich wären die Reihenfolgen von Ursache und Wirkung nicht mehr gegeben. (2) bauen alle Elementar-Theorien typischerweise auf Wirkintegralen auf, die Lagrange-Dichten beinhalten. In diesen ist es ein zentrales Prinzip, die Lagrange-Dichten kovariant zu formulieren, d.h. in Übereinstimmung mit der Speziellen (und neuerdings teils auch Allgemeinen) Relativitätstheorie. Die mit der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit gegebene Kausalstruktur ist fundamental für die Konsistenz von Quantenfeldtheorien, die bestens mit den empirischen Daten übereinstimmen.

(D) Moderne Theorien der Quantenschleifengravitation umfassen auch die Möglichkeit einer nichtkonstanten Lichtgeschwindigkeit. So könnte es sein, dass in topologischen Gittern von Planck-Dimension, aus welchen makroskopisch die Raum-Zeit resultiert, die Bewegung von Photonen von der Wellenlänge bzw. Energie abhängt. Entsprechend müsste eine Dispersion zu beobachten sein; man sucht danach. Allerdings spielt sie sich in einem so hochenergetischen Bereich ab, dass sie für die konventionellen Relativitätstheorien irrelevant ist. Ohnedies muss man davon ausgehen, dass diese nur Approximationen im Sinne von Effektiven Feldtheorien darstellen. Ich denke, Wissenschaftler, die etwas von der Sache verstehen, würden vor Begeisterung springen, wenn man eine Dispersion fände und damit einen Hinweis auf eine noch tiefer liegende Theorie.

(E) Die Deduktion in den Wissenschaften erfolgt aus Prämissen, die ihrerseits in Frage gestellt werden können, ist also jederzeit ohne logischen Widerspruch widerrufbar, wenn man die Prämissen nicht akzeptiert. Nichts ist hier absolut, sogar der Energieerhaltungssatz wurde bereits in Frage gestellt, bevor das Problem mit der Hypothese der Neutrinos vertagt wurde (die dann erst 25 Jahre später nachgewiesen werden konnten). Hegel andererseits wies in seiner Habilitationsschrift aus ersten Prinzipien nach, dass es nur sechs Planeten geben könne. Misslich war, dass zum Zeitpunkt der mündlichen Verteidigung der Schrift bereits der siebte Planet, Uranus, empirisch aufgefunden worden war. Soviel zur Deduktion aus unbezweifelbaren ersten Prinzipien.

(F) Dass die Naturwissenschaft eine „Setzung“ ist, kann der Wissenschaftler nur mit Achselzucken beantworten. Das gilt um so mehr, als man in der Physik den enormen inneren Zusammenhang, d.h. die Konsistenz und Folgerichtigkeit dieser „Setzung“ erkennen kann; das geht allerdings nur mit Detailkompetenz. Immerhin hat die „Setzung“ zu einem ungeheuren kumulativen Erkenntnisgewinn geführt, was man von der Philosophie i.A. nicht unbedingt sagen kann, wohl aber dort, wo sie sich auf konkrete Themen z.B. der Erkenntnistheorie fokussiert und Bescheidenheit pflegt. Bescheidenheit war aber niemals die Sache Hegels, Fichtes, Schellings oder Heideggers.

Würden Sie mir darin zustimmen, daß die Wissenschaft nicht immer deduktiv gearbeitet hat?

Die Relativitätstheorie ist sicher ein Beispiel deduktiver Arbeitsweise: da kam erst die Theorie, und danach wurde nach Beweisen gesucht, was die Folgerungen angeht.

Aber nehmen wir zum Beispiel die Atom-Hypothese von Dalton. Grundlage waren das Gesetz der multiplen und das der konstanten Proportionen bei chemischen Reaktionen. Diese festen Zahlenverhältnisse brachten Dalton auf die Idee, daß da diskrete Einheiten im Spiel sein müßten.

Vielen Dank. Die Unterschiede sind m.E. gradueller Natur. Eine Zeitlang wurde die Meinung vertreten, man könne sozusagen aus der bloßen Regelmäßigkeit von Daten ein zugrundeliegendes Gesetz ablesen. Das funktioniert aber höchstens in Form statistischer Beschreibungen, und selbst die setzen (starke) Annahmen voraus. Ein wissenschaftliches Modell, aus dem man Vorhersagen trifft, orientiert sich nie allein an Daten, sondern immer auch an Vorannahmen, selbst wenn diese nicht aus einer anderen Theorie, sondern ganz simpel der Lebenswelt stammen. Der Schritt, aus einer näherungsweisen (mit der damaligen Messgenauigkeit) Konstanz zu idealen Zahlenverhältnissen überzugehen, die dann die Daten erklären und neue Voraussagen erlauben, ist eine solche Hypostasierung. Der Unterschied zur (Speziellen) Relativitätstheorie Einsteins ist m.E. nur graduell, denn die zugrundeliegenden Überlegungen Einsteins basierten ja auch auf quasi-empirischen Feststellungen der Inkonsistenz von theoretischen Konzepten und daraus zu erwartenden Daten (einmal Magnetfeld, einmal nicht), auch wenn ihm das Michelson-Morley-Experiment gar nicht bekannt war. Newton ging nicht anders vor, als er die Gravitation als einheitliche Kraft idealisierte und postulierte und dann ableitete, ob sich daraus adäquate Beschreibungen ergaben, Darwin ebenfalls, als er mit den Konzepten der Variation und Selektion versuchte, die Vielfalt der Organismen zu erklären; hier waren die Vorerfahrungen aus der Zucht von Tieren und Pflanzen ein wesentlicher Faktor.

Da stimme ich Ihnen zu: Es geht nie ohne Vorannahmen. Ich muß sozusagen schon wissen, wonach ich suche. Außerdem „stimmen“ die sog. Naturgesetze immer nur annähernd (statistisch), wenn man sie auf die beobachtbare Welt anwendet.

Damit sind nicht nur Fehlergrenzen gemeint.

Was Heidegger betrifft, stimmt das nicht: er widmet der Zeit-Theorie (nichts anders sind ja die RTs) ein paar kurze Worte in „Der Begriff der Zeit“ (1924) – tatsächlich reichen auch diese Worte – da sie zutreffend sind – aus, da sich die Betrachtung der Zeit seit 1919 (Sonnenfinsternis) auf einem Irrweg befindet, der sehr bedauerlicherweise den Fortschritt der Wissenschaften hemmt und die Zivilisation täuscht.

Entgegen Ihrer Annahme, sind weder die spezielle noch die allgemeine Relativitätstheorie (die sich genau genommen sogar gegenseitig ausschließen) empirisch bestätigt. Wodurch denn? – und bitte nicht den GPS-Hoax, die GW-Wellen, das zusammengebastelte Photo-shop-Loch oder den Lichtbogen im Raum um die Sonne als „Beweis“ – oder gar den Myonen-Zerfall, etc. – dazu gibt es jeweils überzeugende Gegenargumente (sofern es sich nicht schlicht, wie beim GPS, um Betrug handelt), sowie – wie Sie sicherlich wissen – umfangreiche Gegen-Literatur. Am zugänglichsten für Sie könnte sein: Jochen Kirchhoff, „Räume, Dimensionen, Weltmodelle“ – Kirchhoff ist übrigens pikanterweise Urenkel des berühmten Gustav Kirchhoff mit seiner Spektralanalyse – die Ähnlichkeit ist auch unverkennbar.

Sie irren sich – wie ich meine – auch – und das ist wesentlich – hinsichtlich der Definition des Meters durch die Lichtgeschwindigkeit – und dafür ist es auch unerheblich, ob Sie für die Lichtgeschwindigkeit 1 setzen oder ein beliebiges Symbol. Der Grund dafür ist einfach: Lichtgeschwindigkeit wird in Metern (oder Fuß) gemessen, nicht der Meter nach der Lichtgeschwindigkeit. Dies ist – wie man glauben könnte – nicht die gleichgültige Frage nach der Henne und dem Ei, sondern (wg. der ART) konstitutiv: dass man scientistisch versucht, die Reihenfolge umzukehren, steht auf einem anderen Blatt: Geschwindigkeit bleibt immer Meter/Sek. – wer nun sagt, Lichtgeschwindigkeit sei doch 299792458 m/s und dann daraus den Meter neu nach dieser Geschwindigkeit definieren möchte, um anschließend diesen Maßstab in seiner Länge wiederum abhängig von seiner Geschwindigkeit zu machen, bekommt Probleme in einer Welt, in der alles sich bewegt: er hat nämlich keinen Maßstab mehr: und mit einem relativen Maßstab kann man nicht messen.

Einstein wusste das und suchte daher einen Ausweg für sein „Maßstabsproblem“ und versuchte es mit der chronogeometrischen Distanzdefinition – die aber prinzipiell aus gleichen Erwägungen scheitern muss: die Karawane der Wissenschaftler war aber schon weiter gewandert und gar nicht mehr bereit, zuzuhören – die Begeisterung, auf die Falsifikation angeblich stößt, konnten wir zuletzt bei der Messung überlichtschneller Mionen im Gand Sasso Tunnel 2013 in Italien erleben: nachdem 200 Wissenschaftler 2 Jahre nach den Gründen für die Überlichtgeschwindigkeit gesucht hatten, fand man einen lockeren Stecker und keiner traute sich mehr, etwas zu sagen. Ganz ähnlich, wie heute mit den aktuellen Verirrungen. Das Gegenteil ist richtig: Wissenschaftler sind nicht ergebnisoffen und objektiv (siehe auch Paul Feyerabend, „Against Method“), sondern verteidigen mit allen Mitteln und nahezu professioneller Kryptifizierung einfachster Sachverhalte längst widerlegte Thesen: es gibt 4-fache Überlichtgeschwindigkeit – nennen wir´s doch einfach „tunneln“, etc. pp.

Die Existenz überlichtschneller Teilchen würde nur im verdrehten Kosmos der Relativitätstheorien eine negative Energie aufweisen – fällt diese Theorie flach, dann hätten auch Sie mit Ihren mir labyrinthisch erscheinenden Gedanken allen Grund bescheiden nach Schelling oder Heidegger zu greifen – dort findet sich nämlich der Ausweg aus diesem – wie ich meine Wahn – (Fichte und Hegel verteidige ich hier nicht).

Mit freundlichen Grüßen!

Sehr erfreulich, daß Sie nun naturwissenschaftliche Argumente anführen.

Bei der (Speziellen) Relativitätstheorie fragt sich ein unbefangener Mensch wie ich tatsächlich, ob Einstein hier nicht einfach Metrik und zu messende Wirklichkeit verwechselt bzw. gleichgesetzt hat.

Je nach Geschwindigkeit langsamer oder schneller gehende Uhren, sich verkürzende Maßstäbe, verschieden schnell alternde Zwillinge..

Es drängt sich der Eindruck von Science Fiction bzw. Mystifikation auf höchstem Niveau auf

Bei der Defintion des Meters irren Sie wahrscheinlich.Es wird nicht die Lichtgeschwindigkeit in m/s gemessen und dann daraus in einer Art Zirkelschluß das Meter abgeleitet.

Vielmehr ist die Einheit der Länge auf eine Zeitmessung zurückgeführt.So ist auch das Meter nicht eigentlich neu definiert worden, sondern es handelt sich um die exaktere Reproduzierbarkeit.

Man wollte weg vom Prototyp „Urmeter“ hin zu einer Naturkonstanten.

Der Prototyp der Masse, das Urkilogramm, hat ja nun auch „ausgedient“.

Wie schon erwähnt: entwickeln Sie bitte ganz konkret alternative Theorien und zeigen Sie, dass diese überlegen sind. In der Wissenschaft zählen nur vorzeigbare Leistungen. Feyerabend imponiert da nicht, ebenso wenig wie Kuhn, und er hilft auch nicht weiter. Auch machen soziologische Mängel die Wissenschaft nicht invalide, genauso wenig wie die Verrücktheiten mancher Mathematiker die Mathematik. Den Zeitstandard von 1 s legt man durch eine bestimmte Zahl atomarer Schwingungen fest. Dann schaut man, wie weit Licht im Vakuum in 1 s läuft. Dann teilt man die Strecke durch eine Zahl, die zu der Zeit, als das Meter anders definiert wurde, als der beste Wert der Lichtgeschwindigkeit angenommen wurde. Da die Essenz der Theorie in den Zusammenhängen und nicht in den numerischen Werten besteht, affiziert das nicht ihre Gültigkeit, es ist eine reine Kalibrierungsfrage. Warum man die Lichtgeschwindigkeit als Grenze nicht so einfach verwirft, habe ich argumentativ dargelegt (einmal davon abgesehen, dass das eigentliche, tiefe, auch philosophisch relevante Problem in der quantenmechanischen Verschränkung und Nichtlokalität liegt, nicht in der Lichtgeschwindigkeit). Der kumulative Fortschritt der Wissenschaft beruht darauf, nichts vorschnell zu verwerfen, was sich bewährt hat. Wissenschaftler zweifeln, wenn sie gute Gründe haben, Laien nach meiner Erfahrung typischerweise aus Prinzip. Das ist mit einer der Gründe, warum sie nicht von der Stelle kommen und notfalls zu Ausflüchten wie Hoax etc. Zuflucht nehmen müssen.

Hier liegt – wie ich glaube – der Denkfehler:

„Den Zeitstandard von 1 s legt man durch eine bestimmte Zahl atomarer Schwingungen fest … „

Das stimmt einfach nicht – es tut mir wirklich leid für all die stolzen Mathematiker, die an dieser simplen Klippe scheitern. Es ist aber – wie ich glaube – äußerst wichtig und führt, einmal verstanden, ganz von selbst dazu, jedem denkenden Zeitgenossen die Dringlichkeit einer Rückkehr zum Primat der Philosophie klar zu machen.

Dies ist der Fehler: natürlich legt man den „Zeitstandard“ von 1s nicht durch eine bestimmte Zahl atomarer Schwingungen fest, sondern man nimmt eine bestimmte Anzahl atomarer Schwingungen und fügt sie in die v o r h e r bereits vorhandene Sekunde. Die Sekunde selbst wird, wie alle Zeitrechnung durch den Jahreslauf der Erde um die Sonne und den „Zero Point Aries“ gewonnen, wie das die Royal Society nennt.

Alle anderen Ableitungen ergeben sich aus diesem Grundirrtum, ein simpler Hütchentrick, den wir überwinden müssen, um den kumulativen Irrtum dieser Basiswissenschaft seit ca. 100 Jahren zu korrigieren.

Sie können diese Verwirrung auch so beurteilen: jeder weiß, dass die Schwingungsfrequenz von Elektronen Gravitations-abhängig ist. Daher geht die Atomuhr auf einem Turm auch ganz gering abweichend von der unten am Boden. Nur die Interpretation dieser Tatsache, es handle sich um Zeitdilatation ist falsch. Beide Uhren, die am Boden und auf dem Turm (oder nach dem bekannten Versuch um Flugzeug) können keine Normzeit anzeigen und sind – da gravitationsabhängig, unbrauchbar. Das schlägt natürlich durch, wenn man sich anschickt, im atomaren Rauschen bei 10^-21 Raumdehnung und Stauchung (Gravitationswellen) belegen zu wollen mit einem mechanischen Ausgleich einer Federaufhängung von Spiegeln, die Laserstrahlen reflektieren. Allein das ist schon absurd, wer sich ein wenig mit Größenordnungen auskennt.

Ich bitte eventuell mitlesende Laien dieses Problem nicht für philosophisch abseitig zu halten: es ist nichts weniger, wie das Zentrum des aktuellen Wissenschaftsparadigmas, der Taktstock, nach dem alle Puppen tanzen und daher glauben sich herausnehmen zu können, sich der Philosophie überlegen zu dünken, während wir doch mehr denn je auf sie angewiesen sind, um auf den Pfad der Zivilisation zurückzufinden.

„Nichtlokalität“ ist – mit Verlaub – nur dann ein Problem, wenn die Lichtgeschwindigkeit als Naturkonstante gedacht wird. Ein Scheinproblem.

Bewährt hat sich das alles nicht: auch die NASA rechnet fleißig weiter nach Newton. Es gibt keine einzige konkrete Anwendung der ART: absolut nichts, weder in der Elektrotechnik, noch in der Chemie.

Wir brauchen auch keinen Ersatz für die falsche ART – praktisch rechnen (Raumsonden) tun wir ja mit Newton. Zunächst geht es darum, einmal aus dem Irrtum auszusteigen, damit der Weg frei ist, die Natur wieder erforschen zu können, weil wir mit Dingen technisch hantieren, die wir gar nicht verstehen. Insbesondere den Äther betreffend, den es wieder zu entdecken gilt bevor 5G ihn endgültig missbräuchlich nutzt. Bereits erwähnter Jochen Kirchhoff (u.a. studierter Physiker) hat in „Räume, Dimensionen, Weltmodelle“ sehr detaillierte Gegenvorschläge gemacht.

Mit freundlichen Grüßen!

Lassen wir den Heideggerschen „Tiefsinn“ beiseite. Schauen wir uns seine Tätigkeit während seiner Freiburger Zeit und auch danach an.

Und lesen wir seine Rektoratsrede im Wortlaut…

Heidegger wird für immer als Prototyp des karriere- und auch machtbesessenen, skrupellosen Opportunisten gelten müssen – wie in nicht ganz so krasser Form auch viele andere.(Künstler, Wissenschaftler…)

Die Belege sind einfach erdrückend, da helfen alle Beschönigungsversuche nicht.

Und man wende nicht ein, man müsse das Werk vom Menschen trennen.

Es gibt unüberschreitbare Grenzen. Und zwar ohne alles Moralisieren.

Philosophiegeschichtlich ein „verknaupelter Geist“ – menschlich ein „feiger Hund“…

(Peter Rühmkorf)

Das hat Hannah Arendt zum Glück für die Philosophie anders gesehen. Und nein, ohne Moralisieren gibt es auch keine Grenzen. Schon 1934 war Heideggers Engagement für die Nazi-Technokratie beendet (mal glaube nun bloss nicht den Schaum-vor-dem-Mund Wiki-Eintrag, aber das wissen alle Geistesmenschen gerade in der Gegenwart schon längst). Nur mit Heideggers Gedanken können wir der gegenwärtig sich abzeichnenden pseudowissenschaftlichen Technokratie und ihrem Wiederholungszwang etwas entgegensetzen.

Leider gehöre ich nicht zu den Geistesmenschen…

Die Chronologie der Heideggerschen Heldentaten ist leicht zugänglich – und zwar mit Belegen. Ganz ohne Wiki…

Ja, auch Platon war den Verführungen der Macht erlegen – es wäre nicht wahr, würde man das Gegenteil behaupten (die Folgen reichen über Stalin bis zum Great Reset I & II) – mir ist aber ein genialer Trottel in Lederhose mit einer jüdischen Geliebten lieber, als ein gestylter Trottel, der auch den Versuchungen der Macht erlegen ist, wie aktuell z.B. der – meiner Ansicht nach – moralisch gefallene Precht mit seinem preußischen Pflicht-Aufguss für die Regierung.

Wer ein Antidot braucht, greife zu Ernst Cassierer (oder Adorno) und seiner Philosophie der symbolischen Formen – um dann bei Heidegger zu erfahren, warum die humanistisch gedachte Ansammlung gleichwertiger Wissenssysteme am Gestell zerschellt, wie wir heute beobachten können und wie Finkelstein wunderbar erkennt: „Es ist nicht das Englische, allem Anschein zum Trotz, das seine Herrschaft auf die übrigen Sprachen ausdehnt, sondern das Gestell, das alle anderen Sprachen in den Gleichschritt zwingt, Shakespeares Sprache inbegriffen.“

Daher hilft es nichts: die Terminologie, unsere Zeit zu verstehen und daher die Chance zu wahren, ihren Lauf der unentrinnbaren Selbstzerstörung zu ändern, gibt es eben nur beim Meister in Deutscher Sprache.

Man sollte sich ab und zu den (w.W. Arthur Schnitzler zugeschriebenen) Satz ins Gedächtnis rufen: „Tiefsinn hat nie die Welt erhellt, Klarsinn schaut tiefer in die Welt“.

Wenn man dabei nur nicht Klarsinn mit Oberflächlichkeit verwechselt. Meines Erachtens greift hier Nietzsches Warnung:

„O Mensch! Gib Acht!

Was spricht die tiefe Mitternacht?

»Ich schlief, ich schlief –,

Aus tiefem Traum bin ich erwacht: –

Die Welt ist tief,

Und tiefer als der Tag gedacht.“

Die Erfahrung zeigt, dass Klarsinnige, da sie der Klarheit verpflichtet sind, eher ihre Grenzen reflektieren und methodisch weiterkommen als Tiefsinnige, die sich stets in diffusen Tiefen und dunklen Worten verkriechen können. Oberflächlichkeit ist leicht argumentativ anzugehen, Tiefsinn pflegt zu entweichen. Ob Nietzsche Heidegger goutiert hätte, scheint mir zweifelhaft, ebenso wie die Nietzsche-Interpretationen von Heidegger. Auch ist die Tiefe der Welt etwas anderes als die Tiefe einer subjektivistischen Philosophie, die Gefahr läuft, psychologischen Mechanismen oder metaphysischen Hypostasierungen zum Opfer zu fallen, welche tribalistische Züge tragen (siehe die extensiven Auslassungen zu Juden bei H. oder der Anspruch, nur im Deutschen könne wahre Philosophie erreicht werden).

Wir könnten uns ja darauf einigen, dass wir Tiefsinn u n d Klarsinn pflegen?

Sie schreiben: „Auch ist die Tiefe der Welt etwas anderes als die Tiefe einer subjektivistischen Philosophie, die Gefahr läuft, psychologischen Mechanismen oder metaphysischen Hypostasierungen zum Opfer zu fallen, welche tribalistische Züge tragen … “ – volle Zustimmung – genau das passiert ja auch in der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Weltsituation: was für „objektive und alternativlose“ Wissenschaft ausgegeben wird, ist reiner Subjektivismus, Ideologie.

Gerade die „metaphysischen Hypostasierungen“ sind ja Heideggers Hauptthema, sie zu erkennen und auszuräumen – und Sie werden doch nicht ernsthaft behaupten, dass wir a u ß e r h a l b des menschlichen Bewusstseins einen logisch begründbaren, objektiven Anker des Denkens finden? Metaphysik bleibt Metaphysik – auch dann, wenn sie sich über sich selbst täuscht und sich Naturwissenschaft nennt und sich außerdem weigert, das eigene religiös/metaphysische Fundament (hier die Gesetze/ dort die Natur) zu erkennen und darüber hinaus sogar bemüht ist, den Schlüssel zur Erkenntnis – die Philosophie – in reinem technisch ungedachten Funktionalismus aufzulösen.

Nicht zu vergessen: die Verführung durch die oder mit der Sprache.

Die inhaltliche Deutung grammatischer Phänomene. Ein weites Feld…

(Freud’s „Ich“-„Es“-„Über-Ich“)

(A) Danke. Man sollte m.E. zwischen dem frühen Heidegger von „Sein und Zeit“ und dem späten des „Holzwegs“ deutlich unterscheiden. Die Unausweichlichkeit des „Gestells“ korrespondiert im übrigen direkt der Unausweichlichkeit der “kapitalistischen Verblendung“ Adornos usw. Beides sind politische Romantiker und Endzeit-Adepten paratheologischer Provenienz (Nur ein Gott kann uns retten, nur die Kunst kann uns retten). In „Sein und Zeit“ finden sich viele sorgfältige Analysen, in denen man spürt, dass H. sich auch mit Mathematik und Physik beschäftigt hat (das ging mir so, ich stellte dann im Nachhinein fest, dass er tatsächlich entsprechende Vorlesungen gehört hat). Im Spätwerk geht das verloren, und wir hören einen monothematischen Singsang, der nirgendwohin führt, außer zur Seelenpolitur Erwählter und einer breiten Inanspruchnahme durch „Geisteswissenschaftler“ aller Sorte (momentan ist er ja außer Mode). Ich empfehle seine „Vorlesungen über Logik“, um zu erfassen, wohin das führt, nämlich in diesem Fall zu einer regelrechten Blut-und-Boden-Logik. Die implizite Nähe zum Hegelschen Weltgeist nimmt hier eine unappetitliche Form an.

(B) Für den Menschen als Kulturwesen, im Unterschied zu Tieren, sind „Gestell“ und „Entfremdung“ zentrale Bedingungen der Existenz und Blüte, nur dadurch gewinnt er Abstand von sich selbst, nur so kann Wissenschaft entstehen, nur so entsteht Musik der Hochkultur, nur so entsteht Philosophie, nur so entsteht produktive Spannung. H. hat auch die Schönheit der Wissenschaft, wie sie sich beispielsweise in der Kosmologie, in der Theoretischen Physik manifestiert, nicht verstanden. Es ist theologische Tradition, der Wissenschaft Tiefe abzusprechen, wir finden das auch bei Adepten der Sorte Habermas, bei denen sie auf „Interesse“ zusammengeschnurrt ist.

(C) Auch sollte man m.E. die Frage nach der Schönheit, der Musikalität, der Konsistenz der Sprache und ihres notwendigen versus überflüssigen Wandels über die Zeit nicht leichtfertig mit anderen Fragen vermengen. Ich sehe in dem Essay von F. den typischen Hang von Philosophen zum Essentialismus und geschlossenen Weltbild, der wiederum der theologischen Herkunft verpflichtet ist, bei Heidegger über den Katholizismus direkt zu sehen, bei Adorno vermittels der quasi-theologischen Spätscholastik eines Marx und Hegel. Ich empfehle dagegen den „oberflächlichen“ Popper, den „oberflächlichen“ Stegmüller, den „oberflächlichen“ Carnap, den „oberflächlichen“ Feynman, den „oberflächlichen“ Weinberg und viele mehr, und natürlich unter den Klassikern den „oberflächlichen“ Hume, den „oberflächlichen“ Smith und viele andere.

Ihren Empfehlungen in (C) schließe ich mich an. Das „oberflächlich“ nehme ich als „Augenzwinkern“……..Ein lesenswerter Kommentar, R.J….ohne Audenzinkern.

Interessanter Vortrag, in sich nachvollziehbar, jedoch: „… nur dadurch gewinnt er Abstand von sich selbst … “ – den Abstand zu sich selbst muss der Mensch im Humanismus („Über den Humansimus“, 1949 bei Klostermann) gar nicht gewinnen, den hat er ganz von selbst, und das ist ja gerade die Tragödie. Das können Sie auch ganz prosaisch überall erfahren: erstrebenswert erscheint dem homo scientificus nur die Extase: endlich den Abstand zu sich selbst überwinden durch Rausch, Tanz, Sex, Verblödung? … whatever.

Schön ist ferner möglicherweise der Sternenhimmel, aber die Kosmologie? Dazu fehlt schon allein, dass sie nicht vollständig ist und wohl zu 99% Hypothese – also vielleicht näher an der Kunst, denn an Wissenschaft? Jedenfalls ist das Rätsel der Antinomien – oder besser Paradoxien noch ungelöst: die banale Frage des Ganzen und seiner Teile in einer unendlichen Welt ebenso wenig beantwortet, wie die nach einer endlosen und unendlichen Ausdehnung oder Kontraktion in einer gerade endlichen Welt. Aber gewiss: auch offene Rätsel können schön sein. Am Tiefsten hat dazu meines Erachtens Schelling gedacht, noch nicht verstanden.

Schön kann nicht sein, was nicht in der Wahrheit ist. Diese Bedingung sine qua non fehlt der theoretischen Physik; – wenn sie z.B. heutzutage als „Gravitationswelle“ im atomaren Rauschen (bei 10^-23) von der Expansion oder Kontraktion des Raumes träumt, und dabei das Problem intrinsisch verpasst: dass es nicht möglich wäre, den veränderlichen Raum im veränderlichen Raum zu messen, auch nicht mit Feder & Spiegel und sehr viel digitalem Aufwand – abgesehen davon, dass der Raum gar nicht veränderlich ist und die 4. Dimension nur das Kaninchen aus dem Hut. Sicher: auch ein vollkommener Trick ist schön, aber eben als Trick und nicht als Realität. Wenn man beides verwechselt, wie soll man das nennen? Mit freundlichen Grüßen!

(A) Vielen Dank. Die Konzepte der Allgemeinen Relativitätstheorie mit ihren Implikationen, die modernen Theorien des Raumes wie z.B. Spin-Netzwerke, die Quantenfeldtheorien, die kosmologischen Theorien usw. haben m.E. eine gründlichere, tiefere Revision des Denkens über die Welt und die Grenzen unseres Denkens hervorgebracht als alle vorherigen Philosophen. Gründlich, weil formulierbar, weil kommunizierbar, weil prüfbar, soweit etwas prüfbar ist.

(B) Der Obskurantismus des späten Schelling scheint mir dagegen ein Lallen, an dem sich zu berauschen sicher einfacher fällt als mit Wissenschaft. Seine Ausgriffe in die Physik sind ohnedies absurd. Man formuliere mit eigenen Worten, was konkret gemeint sein könnte und wie es belegt ist, und es bleiben nur Schemen & Schatten; das ist ein guter Probierstein. Der Eindruck der Tiefe lebt ja in der Regel davon, dass ein Mangel an intellektueller Sorgfalt (und ja, oft auch an Redlichkeit) es erlaubt, alles, was das Herz gerade begehrt, hineinzusehen.

Die moderne Philosophie kann man m.E. in drei Sparten aufteilen.

(B1) Lebenshilfe einschließlich Esoterik. Ich will das nicht schlechtreden, aber es ist vielleicht doch etwas wenig, um „Philosophie“ genannt zu werden. Der Regalanteil in den Buchhandlungen hat über die letzten 20 Jahre massiv zugenommen, es gibt wohl einen Bedarf mit dem Absterben der christlichen Religion.

(B2) Totalkonzepte der Sorte Heidegger, Adorno, Bloch usw., die offenkundig theologisch-religiös fundiert sind. Ihr Charakteristikum ist eine esoterische, selbstbezügliche Sprache, die externen Referenzierungen unfreundlich gegenübersteht. Es sind in sich selbst bestehende Systeme. Sie gehen fließend über in die intellektuell stärker lokalisierten Konzepte des Zeitgeistes, die ebenfalls nach 100%iger Sicherheit streben, sei es Gender, Race, was auch immer, bis zum „Klimaschutz mit Kant“, bei dem absurderweise das Metaprinzip des Kategorischen Imperativs benutzt wird, um Gehorsam gegenüber spezifischen Forderungen zu erzwingen, über die man mit Gründen verschiedener Meinung sein kann. Siehe auch den „Pandemischen Imperativ“ „frei nach Kant“ des Herrn Drosten. Diese Philosophie ist dafür geschaffen, einem sog. gebildeten Publikum ohne großen intellektuellen Aufwand zu munden und schmeicheln.

(B3) Wir haben aber auch Philosophie, die auf einen Fortschritt der Erkenntnis, auf Erhellung abzielt, es gibt sie noch, wenn auch verachtet von (B1), weil „unverständlich“, von (B2), weil „beschränkt und kleinkrämerisch“. Diese Philosophie hat durch eigene Erfahrung sowie von der Wissenschaft gelernt, dass in der Beschränkung die Meisterschaft liegt. Man findet sie z.B. in der „philosophy of mind“, in der Erkenntnistheorie. Sie hat gelernt, dass man nicht mehr im Ernst wie der Deutsche Idealismus, wie Fichte, Schelling und Hegel, philosophieren kann, mit dieser Begriffsgläubigkeit, die von Falle zu Falle tappt. Das heißt nicht, dass die Fragen unsinnig sein müssen, wohl aber die totalistische Art, sie zu adressieren, fragwürdig und kontraproduktiv. Wer 100%ige Sicherheit und garantierte Antworten verlangt, wird sich am Ende mit Worten begnügen müssen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass wir, als endliche Wesen, die Welt und unsere Existenz jemals aus irgendetwas deduzieren könnten. Wer bescheiden ist, lernt mehr.

(C) Lesen Sie beispielsweise die „Geschichte der Westlichen Philosophie“ von Franz von Kutschera. v.K. ist logisch geschult, hat vor 50 Jahren die Analytische Philosophie in D. einzuführen geholfen, ist aber gleichzeitig bestens beschlagen in Platon, im Deutschen Idealismus usw., und zwar auf Basis der Originalwerke. Das Werk enthält kaum Fachterminologie, ist aber nicht anspruchslos, weil v.K. sehr präzise argumentiert und stete Aufmerksamkeit gefragt ist. Da ist kein Raunen über das „Seyn“, kein Händeringen mit „Verblendungszusammenhängen“. Übrigens empfehle ich auch die Lektüre von Carnaps Aufsatz über „Das Nichts nichtet“ von Heidegger. Man sieht, wie ein „Logischer Positivist“ durchaus ein Sensorium dafür hat, was gemeint ist. Nur halt nicht mit prätentiöser Absurdität und (Sie lesen recht) Plumpheit wie H. Oder man lese Wilhelm Weischedel, der heute nur noch als Herausgeber einer Kant-Ausgabe bekannt ist, nämlich sein Werk „Der Gott der Philosophen“, in dem ein pietistisch erzogener Philosoph (promovierte bei Heidegger, überwarf sich mit ihm 1933 und arbeitete als Prokurist) die Fiktionalitäten, die begrifflichen Wolkenkuckucksheime haarklein herausarbeitet, und das durchaus nicht im Tone des Triumphes. Oder Karl Löwith, auch ein Heidegger-Schüler, und seine Werke über Nietzsche, Heidegger selbst sowie die Säkularisierung der Heilswartung bei Hegel & Co.

(D) Man könnte auch argumentieren, dass die englische Sprache (die klangvoller, musikalischer ist als die deutsche, falls korrekt ausgesprochen) und Shakespeare eine unübertreffliche Kombination darstellen, wenn es um Lebensweisheit geht.

(E) Was Realität ist, darüber werden in der modernen Theoretischen Physik m.E. tiefere, substantiellere, weil empirisch ankoppelbare Diskussionen geführt als man bei Philosophen findet. In der Neurologie ähnlich. Das Problem besteht darin, dass diese Diskussionen so viele technisch-methodologische Voraussetzungen haben, dass Philosophen i.d.R. nur noch „Bahnhof“ verstehen. Und dann enden sie halt beim Seyn oder, heute öfter als früher, in Trivialismen der Psychologie.

Vielen Dank, R.J. – Ihre tiefgründigen, kenntnisgesättigten Ausführungen kommen in meine Sammlung.. Immer eine Wohltat, wenn man in diesem Forum nicht nur auf „Meinungen“ (die ja nach Schopenhauer wohlfeil wie Brombeeren sind) stößt… .Allerdings erntet man mit dem kritischen Rekurs auf die Fakten nicht unbedingt Beifall. Aber -mit Goethe – „… ich schreibe nicht, um euch zu gefallen, ihr sollt was lernen…“

Ich erlaube mir, aus Ihrem Text einige Punklte herauszugreifen, die mir besonders am Herzen liegen.

1.Überprüfbarkeit.

2.Über die „Wirklichkeit“ holen wir uns lieber bei Fachwissenschaftlern Auskunft – zur Not auch popularisiert ohne Gehaltsverlust – als bei Philosophen

3.Ein Hauptübel ist die Selbstrefenzialität. Der Schritt zur Esoterik ist dann nicht weit. Man kommt unweigerlich zu Zirkelschlüssen

4.Schließlich (als Ergänzung) noch die Heidegger-Parodie des genialen Robert Neumann.. ersetzt beinahe eine gründliche Analyse ..

Ebenfalls vielen Dank! – Sie schreiben: „… bei dem absurderweise das Metaprinzip des Kategorischen Imperativs benutzt wird, um Gehorsam gegenüber spezifischen Forderungen zu erzwingen, über die man mit Gründen verschiedener Meinung sein kann. … “ – was diesen Punkt angeht, sind wir einer Meinung, wenngleich nicht in der Beurteilung der kantschen Denkweise, die ja gerade durch das unfassbare „Ding an sich“ den roten Teppich für eine reduzierte, metaphysische, mechanistische Naturbetrachtung ausgerollt hat und von den selben Leuten, die meines Erachtens aus reiner Bequemlichkeit Popper auf ihre Fahnen geschrieben haben – oder sogar Russell – was – Sie wissen das wahrscheinlich – vor ernsthaften Philosophen in den Bereich der Anekdote gehört.

Das Problem ist – meiner Ansicht nach – dass das, was Sie „moderne Theorien des Raumes“ nennen – mit dem Makel einer entscheidenden logischen Kontradiktion – leicht zu benennen – behaftet ist und somit in das Reich der Illusion gehört und daher ihr Hauptvorwurf, der „Mangel an „intellektueller Sorgfalt“ aus – wie ich glaube – logischer Verwirrung in ihrer Spielfeldhälfte liegt.

Was die Drosten-Einordnung in ein pseudoesoterisches Denk-Umfeld betrifft, sind wir auch einer Meinung – nur berufen sich diese Leute nicht auf Schelling oder Heidegger, sondern auf Popper und Kant – freilich auf sehr kurzen Denkwegen – um das Denken nachgerade sogar komplett zu lassen. Also wahrlich trivial und unwürdig des Schiller-Preises.

Ich will noch weiter zustimmen: jenes „nichten“ ist natürlich – um des geschlossenen Systems willen – ein Irrtum, dass dieser Meister unter Missachtung Parmenides` Ratschlag auch mal verbrochen hat.

Gott sei Dank hat der späte, geläuterte Heidegger in solch unfassbar präzisen Sprachkunstwerken wie „Identität und Differenz“ (Stuttgart 1957) den Ausweg aus dem eigenen System vorgezeichnet.

Schelling: was Sie „Begriffsgläubigkeit“ nennen, ist nur die konsequente Verfolgung dessen, der das menschliche Bewusstsein als oberstes Prinzip anerkennt, und dies ist auch zutreffend – hier befindet sich die Neuorologie naturgemäß in ähnlichem Selbst-Widerspruch, wie die „modernen Raumtheorien“ – verwechselt Ross und Reiter – und wird – so mal zur Aufklärung zurückgekehrt wird einer neuen wahren Betrachtung der umfassend lebendigen Welt Platz machen müssen: wenn die Wahrheit uns frei macht.

In summa: Ihren Sinn für intellektuelle Redlichkeit teile ich sehr – nehmen wir sie aber ernst, müssen wir die Grundwissenschaft theoretische Physik zunächst wieder ehrlich machen. Und machen wir sie ehrlich, dann klingt auch Schelling mit seinen tiefen Gedanken zu Natur und Physik gar nicht mehr so abwegig, wenn er z.B. von der „expandierenden Kraft des Lichts“ spricht („Von der Weltseele“) – bedenken Sie, wie wenig wir bislang naturwissenschaftlich wirklich wissen: über Licht, Gravitation, Magnetismus und Elektrizität. Wir benutzen technisch Dinge, von denen wir wesenhaft kaum etwas wissen. So interessante Beobachtungen wie „Sonolumineszens“ – wie Licht sich in Ton verwandelt, bleiben einfach ungeklärt liegen.

Meine Vermutung ist, dass wir ein neues zyklisches Wissenschaftsmodell brauchen, anstatt ein einspurig lineares – also ein Modell, wo sich jede Kraft in jede andere verwandeln kann und dies auch tut. So finden wir zurück zur Wirklichkeit – Realität.

Die Englische Sprache bietet ungeheuer viele Vorteile, ob sie melodiöser ist, darüber kann man streiten. Nur kann man im Englischen aus Mangel an Begriffen bestimmte Dinge nicht ausdrücken: Wirklichkeit ist etwas anderes, wie reality, Wahrheit etwas anderes, wie truth. Und für „Duft“ kennt die englische Sprache gar kein eigenes Wort …

Die Philosophie scheitert in ihrem Bemühen regelmäßig an der Unzulänglichkeit der Sprache, die einfach nicht dazu geeignet ist, das Dasein tatsächlich zu beschreiben.

Ein aussichtsloses Unterfangen, bedenkt man, dass es nicht einmal gelingt die Bedienung eines Gerätes der Unterhaltungselektronik, trotz grafischer Unterstützung und noch so vieler Worte unmissverständlich zu beschreiben, geschweige denn ausschließlich mit Worten.

Sprache ist zwar sehr viel mehr als nur Worte, aber das Dasein ist sehr viel mehr als nur Sprache.

Aber vielleicht liegen meine Schwierigkeiten mit diversen Bedienungsanleitungen auch nur daran, nicht vorher bei Heidegger reingeschaut zu haben.

Wenn jedoch die marxistische Sprachverhunzung weiter um sich greift, wird es ohnehin bald keine „Gestelle“ mehr geben, um deren Verständnis man sich bemühen muss, da die Sprache fehlt um diese zu er-stellen.

Sprache ist in erster Linie Verständigungsmittel. Ob sie als solches funktioniert, kann man alle Tage leicht erproben. (Komme gerade vom Einkaufen)

Darüberhinaus verführt sie dazu, zum esoterischen Spiel zu werden, d.h. um sich selbst zu kreisen. Heidegger ist wie auch Hegel dafür ein Musterbeispiel. Dann kommt es zu Gemeindebildung. Hier die Erleuchteten, dort die Jünger.

„Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört…“

Wenn Sie Mühe haben, Bedienungsanleitungen zu verstehen, geht das zunächst mal zu Lasten der Verfasser. Gilt übrigens für jede Lektüre. Ob eine Lektüre Heideggers allerdings weiterhelfen könnte, ist doch sehr zu bezweifeln.

Heidegger benutzt die Sprache und besonders seine Tiefsinn suggerieren sollenden merkwürdigen Wortschöpfungen bzw. Umdeutugen und Überdehnungen zur Verdunkelung.

Damit folgt er unter Deutschen einer langen Tradtion. R.J. hat es auf den Punkt gebracht: das sind alles Reste einer verblaßten Theologie ohne Gott.

Gerade die Sprache ist hier verräterisch, indem nie argumentiert, sondern stets verkündet wird. Im Grunde ein elitäres Geschwafel sich unendlich überlegen Dünkender. Illusionisten.

Heidegger ist kein Theologe, schließ aber Gott nicht aus. Die Ansicht, Sprache sei in erster Linie ein Mittel, kann man Funktionalismus nennen. Aber der Funktionalismus würde sich schwer tun, einen Sinn in sich selbst zu finden. Und behauptet er als Funktionalismus seinen Sinn als Selbstzweck, landen wir bei der Figur des lügenden Kreters: mit diesem Widerspruch kann man leben, muss aber dafür darauf verzichten, die Dinge zu verstehen, denn sie sollen ja „nur“ funktionieren. Wohin das führt, erleben wir in gegenwärtiger – meines Erachtens kultureller – Krise. Denn überraschenderweise ist die reine Funktion oft grausam und gar nicht Menschen-gemäß. Daher: Sprache ist in erster Linie das Fest des Geistes.

Der „Kreter“ läßt sich leicht auflösen…

Und die gegenwärtige „kulturelle Krise“ wird sich wohl nicht durch sprachliche Mittel bewältigen lassen…

Nun, dann lösen Sie mal auf. Wie lässt sich das Denken in Funktionen – wir könnten auch Darwinismus sagen – in sich selbst rechtfertigen, ohne die logische Basis zu verbiegen?Das würde mich sehr interessieren.

“ … nicht durch sprachliche Mittel bewältigen lassen … “

Durch welche Mittel sonst?

Der „Kreter“ setzt erstens voraus, daß ein Kreter diesen Satz ausspricht, und zweitens behauptet, daß alle Kreter i m m e r lügen.

1.Wo es den Begriff der Lüge gibt, muß es notwendigerweise auch den der Wahrheit geben. Also müssen bei den Kretern auch wahre Aussagen vorkommen.

2.Tatsachen gelten unabhängig von dem, der sie benennt. Um festzustellen, ob die o.a. Behauptung zutrifft, schickt man einfach einen Nicht-Kreter hin.

Der „Kreter“ ist nicht mehr als ein geistreichelnder Scherz.

Über die Welt erfährt man eben nichts mit mehr oder weniger gescheit ausgedachten Sprachspielereien.

Man muß nachsehen, wie es sich verhält.

Die einfache Behauptung Sprache sei in erster Linie ein Mittel zur Verständigung ist richtig.

Daraus die Kategorie Funktionalismus abzuleiten ist falsch, denn Moorwald behauptet nicht, dass Sprache ausschließlich ein Mittel zur Verständigung sei. Ihre Argumentation über eine Kategorisierung die Behauptung Moorwalds in den Selbstwiderspruch zu führen ist damit unredlich, und gewissermaßen der kulturellen Krise unserer Zeit ähnlich, die eine Krise der Sprache ist.

Bei aller Begeisterung für das, über die Funktion der Sprache als Verständigungsmittel Hinausgehende, kann dieses „Fest des Geistes“ sowohl in die Erkenntnis wie in den Abgrund führen. Deswegen ist die Sprache in erster Linie in ihrer Funktion als Übertragungsmedium des Gedankens zu sehen, wobei die Sprache selbst, nicht zwischen Wahrheit und Lüge unterscheidet. In ihrer Funktionalität steht sie ordnend dem Chaos gegenüber, welches in seiner Disfunktionalität weit unmenschlicher ist.

Und James Joyce hätte dann – vor allem in Finnegan´s Wake – versucht aus der ordnenden Sprache wieder ein Chaos zu machen?

Niemand bezweifelt, dass Sprache (respektive Schrift – ich würde gern bei dieser Differenzierung bleiben) – wichtig zur Verständigung ist.

Dass sie in „erster Linie“ ein Mittel zur Verständigung sei, ist hingegen einfach mal eine Behauptung. Ihr zu widersprechen ist in d i e s e m Zusammenhang keine Haarspalterei, weswegen die ganze Heideggersche Philosophie immer auch Sprachphilosophie ist: in Frage steht bei obiger Behauptung nicht die V e r s t ä n d i g u n g, sondern die Vorstellung, Sprache sei (in erster Linie) ein M i t t e l.

An diesem Punkt – darauf möchte ich aufmerksam machen – beginnt unser Dissens. Denn „Mittel“ setzt „Zweck“ voraus und daher auch „Ziel“ und „Sinn“. In dem Sie aus der Sprache (Schrift) ein „Mittel“ machen, schlichten sie die Sprache ein in einen Funktionszusammenhang, den ich Funktionalismus nenne. Dinge in einem Funktionszusammenhang zu sehen, setzt wiederum ein Weltbild voraus, eine Spaltung zwischen Welt und Natur. Dies ist die Art der Metaphysik und genau das begrenzt auch die Reichweite metaphysischer „Werkzeuge“ – zu der dann auch – wie ich nicht glaube – die Sprache (Schrift) gehörte.

Jedoch: auf den Sinn und das Wesen der Dinge kommen Sie so einfach nicht, weil die Voraussetzung des Funktionierens in welchem Zusammenhang auch immer die Existenz nicht umfassend erfasst. Unter anderem kann Sprache als Funktion nicht schöpferisch tätig sein, sondern allenfalls und ausgewählt die Kamelle vom letzen Jahr einsammeln.

Oder anders ausgedrückt: in der Existenz ist die Idee der Funktion immer durchdeklinierbar bis zum Wizard of Oz – gebunden an gleichfalls funktionsgestützte Interessen. Einen Zukunfts-schöpfenden Satz wie: „Was bleibt, stiften die Dichter“, betrifft Funktion gar nicht, weil das Gemeinte nicht retrospektiv und nicht vollständig, sondern offen ist. Die Geschichte ist weder Tragödie noch Komödie, sondern offen, und nur als Offenheit macht die menschliche Existenz überhaupt Sinn. An diesem Punkt muss man natürlich auch die Esoteriker zur Verantwortung ziehen und eventuell mal Schweigen einfordern …

Oder noch anders ausgedrückt: Kunst mit einer Funktion ist keine: weswegen Jean Tinguely, der die maschinelle Funktion ad absurdum führt und ästhetisch auflöst, ein genau so großer Künstler war, wie Joseph Beuys.

Sprache ist eben keine Maschine. Auch der Körper ist keine Maschine. Und daher verpasst funktionelle Medizin – das Resultat dieses – wie ich meine – falschen Denkens – am Menschen das Wesentliche und kann auch nicht heilen.

Höchster Sinn und Zweck von Sprache ist Schöpfung, nicht Funktion. Verständigung ereignet sich nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Und auch Verständigung findet nicht i n der Sprache statt, sondern zwischen Menschen.

Schöpfung wiederum ist keine Funktion, u.a. weil unser Planet Erde in sich selbst freischwebend und gravitationslos durchs All gleitet. Der Funktionalismus ist daher ein Irrweg, respektlos gegenüber dem Wesen der Dinge, das Problem unserer Zeit – und ohne das Wesen der Dinge zu kennen, wissen wir so gut wie nichts … Mit freundlichen Grüßen!

„Sprache ist in erster Linie Verständigungsmittel“ Möglicherweise. Und in zweiter Linie? Zweifellos Kunst, wenn souverän gehandhabt.

„Sprachlos und kalt, im Winde

klirren die Fahnen“

Ob sich Hölderlin „verständigen“ wollte, als er die beiden Verse „Hälfte des Lebens“ dichtete, ist doch sehr zu bezweifeln.

Kunst ist niemals die zweite Linie, sondern immer die erste: wie die Blüte zur Blume ist sie das eigentlich Menschliche, das Fest der Existenz und notwendiger Grund ihres Fortbestands. Siehe auch: „Der Ursprung des Kunstwerks“, preisgünstig bei Reclam! Oder – um es mit Gadamer zu sagen (als Schlusswort zu obiger Schrift): „Das Werk der Sprache ist die ursprünglichste Dichtung des Seins. Das Denken, das alle Kunst als Dichtung denkt und das Sprachesein des Kunstwerks enthüllt, ist selbst noch unterwegs zur Sprache.“

Da haben sie sich aber an ein Thema herangewagt und es ist zu bezweifeln, ob das von einer Mehrheit begriffen wird, denn gerade Heidegger ist mit seinem Erstwerk Sein und Zeit eine äußerst schwierige Materie, indem er vereinfacht ausgedrückt Kunst und Technik gegenüberstellt und damit vom menschlich errichteten Gestell spricht, was das Rückgrat allen Seins darstellt um überleben zu können.

Ein äußerst schwieriges und zugleich durch seine Sprachformung streckenweise hoch komplexes Thema und von den meisten beim ersten Durchgang sicherlich nicht verstanden und erst nach Wiederholung schwieriger Passagen zur Erkenntnis führt, wenn man es vorher nicht aus lauter Verzweiflung bei den anderen Denkern ins Bücherregal zurückführt, die allesamt eine schwierige Kost anbieten und nur nach mehrmaligem Studium langsam verständlich erscheinen. Im übrigen muß man dazu auch keine besondere Befähigung mitbringen, ein wacher Geist und etwas Verstand reicht aus um sich diesen Themen anzunähern, wenn man denn will.

Was früher noch üblich war, sich über Sinn und Unsinn dieser Welt Gedanken zu machen ist im Laufe der Jahrzehnte immer mehr verblaßt, es gibt zwar noch Philosophen, zumindest dem Namen nach, aber wesentliche Erkenntnisse der Vorvorderen haben sie nicht mehr zustande gebracht und als Freund der plastischen Kunst in Ausführung schon seit Jahrzehnten neben dem eigentlichen Beruf kann ich nur feststellen, daß gerade Heidegger in der Tiefe seiner Gedanken nicht zu übertreffen ist und möchte es ergänzen, daß auch Kunst nicht nur Gestell des Lebens ist, sondern die besondere Form der Ausdrucksweise, die man mit Worten nicht mehr darstellen kann und dann zu formenden Mitteln greift und wer es verstehen will, der versteht und wer nicht, versteht auch Heidegger nicht, das ist halt so.

Das stimmt und wurde von Ihnen auch gut ausgedrückt. Der wesentliche Punkt ist jedoch, dass Heidegger eben gerade nicht von einem „menschlich errichteten Gestell“ schreibt, sondern von einem Verhängnis durch die „neue“ Metaphysik moderne Technik, durch welche der Mensch selbst gestellt wird. Das ist der Unterschied von aktiv zu passiv – und das setzt natürlich einen geistigen Kosmos voraus. Aktuell sind wir aber schon einen Punkt weiter, weil durch die bekannten transhumanistischen Entwicklungen der Mensch nicht nur gestellt, sondern zur Funktion innerhalb des Gestells wird – i.e. – entmenschlicht. Bemerkenswerter Weise sieht Adorno auf der feindlichen Gegenseite die Sache prinzipiell genau so – was aber bei Heidegger (und nur bei ihm!) systematisch erkannt und durchgearbeitet wird, spiegelt sich bei Adorno gegenpolig in der kunstvollen Sprache. Da mitlesende Zeitgenossen bei diesem Diskurs nur Bahnhof verstehen dürften, muss man ergänzen, dass ohne das kleine – gut lesbare aber, wie Sie richtig sagen, schwer verständliche Büchlein „Die Technik und die Kehre“ die Zivilisation ein Rätsel bleibt. Und mit dem Werk hat man zumindest einen von 3 notwendigen Schlüsseln. Wer daran glaubt, dass Denken vor dem Handeln steht, oder gar, dass Denken das eigentliche Handeln sei – als Kern des Humanismus – hat hier den entscheidenden Weltgedanken vorgelegt bekommen. Übermenschlich die Kraft, diesen Gedanken vor dem Vergessen zu retten auf der Lichtung der Wahrheit, ohne die Alles nichts ist.

Die Heideggger´sche Begriffsfindung „Gestell“ einerseits für den technischen Apperat als etwas Hingestelltes, anderseits als ein „Stellen“, das heißt Aufforderung in Richtung der Hervorbringer, sich mit diesem Gestell auseinanderzusetzen und zwar nicht nur was seine Funktionalität angeht sondern auch hinsichtlich der Ansprüche der Titanenwelt als metaphysische Komponente. Die Titanen sind keine Götter haben aber zusammen mit den Giganten ältere Ansprüche, die sie offfenbar in Blick auf das Gestell zu realisieren gedenken.

Dass Gestelle allerdings, wo sie sich anschicken in den Himmel (der Götter?) zu wachsen, unvermittelt zusammen brechen können, hat man neuerdings hier und jetzt (eingestürtzes Windrad im Forst von Haltern) beobachten können.

Also auch ohne diesen ganzen Schmarren kann man seine Sprache lieben. Man denkt in ihr und genießt ihre Möglichkeiten.

Das ist möglich – wie Ringelnatz oder Bernstein – aber den Fortgang oder Nachgang der Zivilisation können Sie – so behaupte ich zumindest – nicht „ohne diesen ganzen Schmarren“ verstehen. Kommt immer drauf an, was man will und wie hoch der Anspruch ist. Ich finde, das Beste ist gerade gut genug. Und das gibt es nur in Deutsch und nur bei Heidegger.

Nach 2 Jahren im Vietnam Krieg als Oberstabsarzt kehrte ich 1975 zurueck in die USA, und erhielt vom US Medical Corps die Moeglichkeit, 4 Semester an der UC Berkeley eine Forschungsarbeit zu betreiben (eine Art Habilitation..)

Dort traf ich Alain Finkielkraut, und hoerte mehrere Vortrage von ihm.

Obwohl ich in vielem nicht einverstanden war, schaetzte ich ihn sehr, vorallem weil er eine klassizistische und idealistische Position vertrat, etwas was im Post 68 Berkely ein absolute Ausnahme war, denn die UC B war eine Hochburg von linken Radikalen, schon damals.

Spaeter las ich immer wieder ein Buch in engl.Uebersetzung von ihm.

Ich denke, dass solche Vertreter einer ‚abendlaendischen‘ Philosophie leider heute am aussterben sind, in der heutigen Zeit des kollektiven Madness‘ und Cancel-UN-„culture“.

Ein hübscher, wenn auch arg selbstverliebter Essay. Heilsam und erdend ist dagegen aus meiner Sicht die Beschäftigung mit dem Denken der Philosophen des antiken Griechenlands. Sie – und die Verfasser der klassischen Tragödien und Komödien – haben bereits alle Grundprobleme des menschlichen Daseins formuliert und Wege, sich damit zu arrangieren, beschrieben. Ich sehe wenig, was seither dazugekommen ist. Da die studierten „Philosophen“ der Gegenwart meist zum Sülzen und Wälzen erfundener Probleme neigen, sei ihnen der tägliche Kontakt mit ganz normalen Menschen empfohlen, der in den überschaubaren Stadtstaaten Griechenlands unvermeidbar war. In der Provinz gibt es das auch heute noch. Da lobe ich mir Cora Stephan – eine der Perlen unter den TE-Autoren und nebenbei jemand, dessen klaren Worten man gern zuhört.

Am Anfang der Philosophie stehen vor allem zwei hellenische Denker, Heraklit und Parmenides. Vom ersten sind ein paar Sprüche erhalten, vom zweiten große Teile seines wunderbar leicht lesbaren „Lehrgedichts“ und der gleichnamige Dialog Platons, der klarstellt, dass dieses Gedicht keine Lyrik, sondern durchgearbeitete Denkwelt ist. Wer von sich behaupten kann, Parmenides verstanden zu haben, ist wirklich zu bewundern. Ich kenne niemanden. Dennoch haben Sie Recht: das Problem der Metaphysik wird gleich zu Anfang der Philosophie tiefer verstanden, als an ihrem Ende. Das sagt übrigens auch Heidegger. Nur erfahren Sie bei Parmenides nichts über Technik. Und das ist gegenwärtig unser Hauptproblem, weil offenbar überwältigend.

Sie übersehen den absolut entscheidenden Punkt in dieser Angelegenheit!

Mit dem Untergang der Sowjetunion und des Warschauer Paktes im Jahre 1991 wurde die ethnische Homogenität der Bevölkerungen von Staaten SELBST von der Staatengemeinschaft grundsätzlich als für dauerhaft gescheitert angesehen, da diese Staaten grundsätzlich KEINE bestandserhaltene TFR von 2,1 mehr erreicht haben!