Tichys Einblick: Wie haben Sie das “Wolfsmädchen“ Ursula gefunden?

Bei meiner Suche nach Zeitzeuginnen, die Flucht und Vertreibung durchgemacht haben, war unter anderem der „Bund der Vertriebenen“ ein wichtiger Ansprechpartner. Dort gibt es eine Datenbank, von Heimatvertriebenen, die bereit sind, über ihr Schicksal zu erzählen. Journalisten und Historiker können zu spezifischen Themengebieten anfragen. Es ist natürlich leider so, dass die Anzahl der noch Lebenden stetig schwindet. Bei meinen Recherchen nach Geschichten von Flucht und Vertreibung für den Zeitzeugenband „Die verratene Generation“ bin ich so auch Ursula Dorn begegnet. Welch außergewöhnliches Schicksal Ursula darüber hinaus hatte, habe ich erst erfahren, als ich bei meinem ersten Besuch mit ihr im Garten saß. Und mir schnell klar, dass ihre Geschichte ein eigenes Buch verdient.

Ursula ist ein „Wolfskind“ des Zweiten Weltkrieges. Was meint man damit? Wie viele hat es gegeben und wie viele haben überlebt?

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren 250.000 Deutsche im Raum Königsberg von der restlichen Welt abgeschnitten. Der Großteil von ihnen ist verhungert, an Krankheiten gestorben oder durch Gewalt zu Tode gekommen. Die Forschung geht von etwa 35.000 deutschen Bettelkindern aus, die in den ersten Jahren nach Kriegsende hungernd durchs nördliche Ostpreußen gezogen sind.

Etwa 20.000 davon werden als „Wolfskinder“ bezeichnet – das waren Kinder, die sich bis nach Litauen geflüchtet haben, dort in den Wäldern gehaust haben und auf die Hilfe der Litauer angewiesen waren. Es gibt keine verlässlichen Zahlen, aber die wenigsten haben überlebt. Einige Tausend haben es vermutlich geschafft, in dem sie eine andere Identität angenommen haben und von Litauern adoptiert wurden. Nur wenige haben es wieder nach Deutschland geschafft. Das ist Ursula Ende 1948 gelungen.

Wie kann man sich ihre Gespräche mit Ursula vorstellen? Wie oft haben Sie sich getroffen? Für jeweils wie lange? Wo? Wie war die Gesprächsatmosphäre? Bei diesem großen Altersunterschied? Sie 44, Ursula 87 Jahre?

Man redet und kommuniziert natürlich unglaublich viel mit demjenigen, über den man eine Biographie verfasst. Ich habe Ursula achtmal zu Hause besucht. Die Gespräche, die jeweils über ein oder zwei Tage liefen und auch mal neun Stunden am Stück dauerten, habe ich alle aufgezeichnet. Allein diese Gespräche umfassen rund 60 Stunden. Nicht mit eingerechnet sind die vielen Telefonate, die wir zwischendurch geführt haben, oder die Mails und Briefe, die wir ausgetauscht haben. Wenn man sich so tief in das Leben eines anderen hineinversetzt, dann bleibt es nicht aus, dass man in ständigem Kontakt und Austausch bleibt. In Ursulas Leben ist ja auch immer wieder etwas neues Spannendes passiert, dass ich wieder aufnehmen konnte.

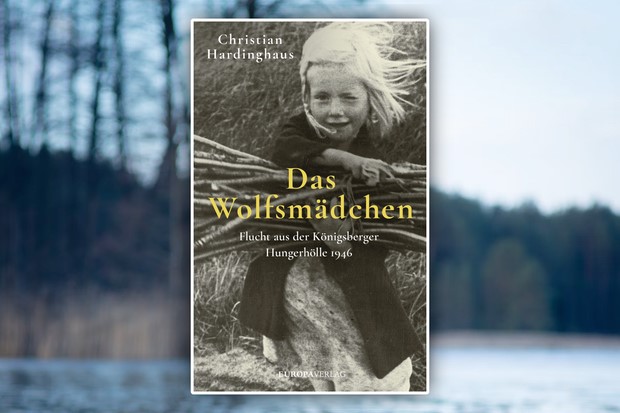

Das Wolfsmädchen Ursula und ihre Flucht aus der Hungerhölle

Schmerzlich für sie ist allerdings, dass sie ganz extrem bemerkt, wie die Natur in den letzten Jahren in immer schnellerem Tempo zerstört wird. Sie sagt, es habe sich alles verändert. Pflanzenarten verkümmern, viele Tierarten kämen sie schon lange nicht mehr besuchen. Sie vermisst das alles: Äpfel, die noch nach Äpfeln schmecken, surrende Bienen, schwirrende Fliegen, bunte Schmetterlinge. Alles entschwindet.

Bleiben Sie mit Ursula auch weiterhin im Kontakt?

Natürlich. Wir melden uns auch jetzt noch regelmäßig beieinander. Es ist ja auch nicht so, dass wir immer nur über ihr Schicksal als „Wolfskind“ gesprochen haben. Genauso wichtig war es, den Menschen darüber hinaus und in seinem heutigen Dasein kennenzulernen. Wir haben unglaublich viel über Politik und Alltag gesprochen, zusammen philosophiert, und natürlich habe ich auch Privates von mir preisgegeben. All das muss, sein, wenn ein Mensch als Ganzes porträtiert wird, denn man stellt ihn auch über seine Einstellungen und Ansichten dar.

Der Begriff „Wolfsmädchen“ war ja bislang nicht gängig. Wovon ist er abgeleitet?

Die Freiheit, das „Wolfsmädchen“ vom Begriff „Wolfskind“ abzuleiten, habe ich mir selbst genommen. Ich hatte einfach ständig dieses kleine, blonde Mädchen im Wald vor Augen, da hat sich der Titel quasi selbst gefunden.

Es gibt wohl auch ein paar andere Bücher oder Filme, in denen der Name vorkommt. Dann ist allerdings – wie es auch oft bei „Wolfskindern“ allgemein ist – ein Mädchen gemeint, dass in der Wildnis mit Wölfen aufgewachsen ist und unter ihnen lebt. Die „Wolfskinder“ des Zweiten Weltkrieges hatten keine Bindung zu Wölfen. Ein anderes „Wolfsmädchen“, das ich interviewt habe, hat mir mal gesagt, dass ihr der Begriff deswegen auch nicht gefällt. Wenn sie damals einen Wolf getroffen hätte, hätte sie ihn auf der Stelle geschlachtet und gegessen.

An einer Stelle schreiben Sie, dass Menschen oft erst nach 50 Jahren über schreckliche Traumata berichten können. Haben Sie das auch bei anderen Zeitzeugen, etwa Kindersoldaten, Wehrmachtssoldaten, erlebt? Was sagt die Trauma-Psychologie dazu?

Interessanterweise stimmt die Einschätzung der Trauma-Forschung, dass ein schwer traumatisierter Mensch lange Zeit braucht, um zu verarbeiten und in der Lage zu sein, über seine Verletzungen zu sprechen, ziemlich genau mit den Erfahrungen überein, die ich mit Zeitzeugen und deren Familien gemacht habe, und trifft auf alle Opfer des Zweiten Weltkrieges zu.

Aus den Studienergebnissen kann man viel ableiten, auch für das Jetzt. Daran erkennen wir zum Beispiel, dass wir von erst in den letzten Jahren oder aktuell traumatisierten Menschen um uns herum, wahrscheinlich gar nichts erfahren.

Hardinghaus über die Kindersoldaten des Zweiten Weltkriegs: „Sie hatten keine Chance“

Unsere Leser sind Erwachsene, denen man etwas zumuten kann …

… Da bin ich mir ziemlich sicher …

… Was sind die schlimmsten „Flashbacks“, die schlimmsten Erinnerungen, die die damals neun- bis dreizehnjährige Ursula aus den Jahren 1944 bis 1948 bedrängen?

Das sind viele, grauenvolle Bilder, von Menschen, die vor ihren Augen vergewaltigt und bestialisch ermordet wurden. Bilder von ihren verstorbenen, übel zugerichteten Angehörigen, von Kinderleichen im Schnee und im Wald. Vor allem sind es Ereignisse, die sie während des Todesmarsches, auf den sie geschickt wurde, erleben musste, die hängen geblieben sind. Plötzlich ist sie als junges Mädchen überall mit Tod und Gewalt konfrontiert.

Da dieser Zustand aber über Monate und Jahre anhielt, hat sich das Entsetzen gelegt. Man stumpft regelrecht ab. Ansonsten ist Ursulas überragendes Thema dieser Zeit natürlich der Hunger. Sie hat über so lange Zeit an der Schwelle des Verhungerns existiert, es muss eine furchtbare Qual gewesen sein. Alle, die im Krieg oder in Gefangenschaft Hunger erlebt haben, haben mir übrigens gesagt, dass dieser Zustand der allerschlimmste für einen Menschen ist.

Ursula war teilweise auch mit ihrer Mutter Martha (1911 – 1981) unterwegs. Dennoch hat man den Eindruck, dass es zwischen den beiden nicht so richtig stimmte. Warum?

Martha ist innerlich daran zerbrochen, dass drei ihrer Kinder vor ihren Augen verhungert und gestorben sind. Sie hat in Königsberg und in Litauen in ständiger Angst gelebt, vergewaltigt oder nach Sibirien deportiert zu werden. Sie war weder körperlich noch gefühlsmäßig in der Lage, für Ursula weiterhin eine Mutter zu sein, hat auch zu sehr an sich selbst gedacht. Sie wurde so depressiv, dass Ursula sie in Litauen mitversorgt und beschützt hat. Das setzte sich bis an ihr Lebensende so fort.

Mehrere Geschwister Ursulas sind verhungert. Ihr Bruder Heinz (*1936) hat überlebt. Wie?

Martha musste den damals neunjährigen Heinz in Königsberg zurückgelassen. Nachdem seine jüngeren Geschwister verhungert waren, hat er sich am Ende seiner Kräfte rausgeschleppt und ist auf einer Straße liegen geblieben, wo ihn eine Ordensschwester gefunden, eingesammelt und aufgepäppelt hat. Danach hatte er eine furchtbare Zeit in einem sowjetischen Kinderhaus. Er hat seiner Mutter nie verziehen, dass sie ihn im Stich gelassen hat und auch den Kontakt zu Ursula vor langer Zeit schon abgebrochen. Sie leidet sehr darunter.

Im Jahr 2000 war Ursula in ihrer Geburtsstadt Königsberg zu Besuch, im heute russischen Kaliningrad, was für sie ein „Horrortrip“ war. Warum?

Historiker nähert sich den letzten Soldaten des Zweiten Weltkriegs

Hegt Ursula Groll gegen manche litauische Familie, gegen Russen allgemein?

Nein, gar nicht. Auch wenn es unter den vielen Litauern, die sie gut behandelt haben, welche gab, die sie verjagt, angespuckt oder ihre Hunde auf sie gehetzt haben, überwiegt die Dankbarkeit gegenüber dem gesamten Volk alles. Auch, wenn sie von der überwiegenden Mehrheit der sowjetischen Soldaten nur Gewalt erlebt hat, so gab es auch unter diesen immer wieder welche, die ihr geholfen haben. So haben sich dann keine Vorurteile in die eine oder andere Richtung aufgebaut. Schlechte oder gute Erfahrungen hatte sie ja genauso mit Deutschen, die ihr Schicksal teilten.

Ursula war auch wieder in Litauen. Hat sie Kontakt mit litauischen Familien, die ihr damals geholfen haben gehabt, bzw. mit deren Nachkommen?

Nein, Ursula ist damals wie alle Wolfskinder wild hin und hergewandert, sie hatten keine Karten, keinen Kompass und auch keine Ahnung davon, wie die Dörfer oder kleineren Städte, in die sie kamen, hießen. Und natürlich wurden damals auch keine Adressen ausgetauscht. Ich weiß, es wäre Ursula ein Herzenswunsch, sich bei den Menschen oder ihren Nachfahren, die sie gerettet haben, bei denen sie teilweise über mehrere Wochen gelebt hat, persönlich zu bedanken. Stellvertretend dafür hat sie schon Anfang der 90er Jahre an den litauischen Staatspräsidenten geschrieben, der ihren Brief in einer der wichtigsten Zeitungen des Landes abdrucken ließ.

Wie steht Ursula heute zu Litauen? Wie sieht sie die aktuelle Lage der baltischen Staaten?

Der Krieg in der Ukraine macht ihr große Angst. Auch das haben mir alle Zeitzeugen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, und mit denen ich darüber sprechen konnte, vermittelt. Vor allem natürlich diejenigen, die aus den ostdeutschen Gegenden geflüchtet sind und direkte Erfahrungen mit sowjetischen Soldaten machen mussten. Auch durch den Krieg in der Ukraine erleben die Zeitzeugen andauernde Flashbacks, wenn sie Nachrichten schauen oder lesen. Es kommt ja heute zu ähnlichen schlimmen Kriegsverbrechen, wie damals. Das ändert sich nicht – in keinem Krieg. Ursula kann sehr gut nachempfinden, wie es den Opfern geht. Im Baltikum haben viele Menschen aktuell Angst davor – beziehungsweise sind sich sogar sicher – dass sie erneut von Russland überfallen werden. Auch Ursula ist davon überzeugt, dass Putins Invasion weitergehen wird.

Christian Hardinghaus, Das Wolfsmädchen. Flucht aus der Königsberger Hungerhölle 1946. Europa Verlag, 256 Seiten, 22,00 €

Ich darf meinen Kommentar auf den Beitrag von vor zwei Wochen wiederholen.

– – – – –

Im Bezug auf die Herkunft von Frau Dorn sei mir eine Anekdote erlaubt:

Vor ein paar Jahren bei einem Besuch in Freiburg kam ich auf dem Markt vor dem Münster mit einem betagten Herrn ins Gespräch, weil mir sein Dialekt aufgefallen war. (Im Folgenden versuche ich, den Dialekt etwas wiederzugeben.)

Er: „Was mejnen Se denn, wo ich härr bin?“

Ich, wie aus der Pistole geschossen: „Ostpreußen.“

Er: „Ja. Ja. Jonger Mann, mejn Gott, daß Se dat wessen!“

Ich: „Von wo genau, wenn ich fragen darf?“

Er: „Ach, das kennen Se nich‘. Ejne klejne Stadt an ejnem Fluß, janz anner Jrenze zu Litauen.“

Ich: „Sie sind aus Schirwindt?“

Er: „Wohärr kennen Se denn SchirWINDT?“ (Er betonte es auf der zweiten Silbe, was ich bis dahin nicht wußte. Und das „i“ in der ersten Silbe war so einen Mittelding zwischen e und i.)

Ich: „Mei, von der ehemals östlichsten Stadt Deutschlands sollte man schon mal gehört haben.“

Er: „Daß so ejn jonger Mänsch wie Se Schirwindt kennen, daß is‘ ja toll.“

Kurzum, der Herr war geboren und aufgewachsen in Willuhnen, halbe Strecke zwischen Schirwindt und Pillkallen. Er ging in Schirwindt in die Schule und nahm dafür immer die Pillkaller Kleinbahn. Seine Heimat hat er das letzte Mal im Sommer 1944 gesehen, bevor er zu Verwandten in der Nähe von Braunsberg geschickt wurde, mit denen er dann auf die Flucht ging. Seine Mutter schaffte es auch und sie fanden sich 1946 in Heidelberg wieder.

Ich fragte ihn, ob er noch einmal in Ostpreußen gewesen sei, nach dem die Grenzen aufgegangen waren. „Nejn, das is‘ nich‘ mehr Ostprejßen. Mejne Mutter hat schnell verstanden, daß es da kejn Zurick jeben wird. Mejn Sohn hat fir mich mal recherchiert, was es von Willuhnen und Schirwindt noch jibt, aber da ist nuscht mehr. Im polnischen Tejl is‘ ja noch mehr da. Und so hebe ich es mir halt in mejner Ärrinnerung auf.“

Solche Begegnungen gehen mir immer sehr nah, weil ich trotz fehlender familiärer Bindungen (zumindest nach Ostpreußen) ein riesiges Interesse an der Geschichte dieser ehemaligen Teile Deutschlands habe. Und weil die Zahl der „waschechten“ Ostpreußen, Pommern, Schlesier, Memelländer etc. klein und endlich ist und es schon bald diese Art von Begegnungen nicht mehr geben wird…

Ja. Schlimm, wenn furchtbare Erlebnisse der Vergangenheit in die Gegenwart hinein strahlen – übermächtig durch eigene Erfahrungen werden und dennoch teilweise den Blick auf die Realität verstellen können.

Nur so konnte es gelingen, uns u.a. junge Männer als „Flüchtlinge“ unterzujubeln.

Inzwischen ist bekannt, dass auch die Nachkommen von durch Flucht, Vertreibung und Krieg geschädigten Menschen ihre Portion unerlöstes Trauma in sich tragen können – sich dessen in den meisten Fällen jedoch gar nicht bewusst sind. Und auch oftmals nur verschwommen erkennen, wo ihre Urteile über Situationen und Menschen, die mit damals ja gar nichts zu tun haben, herkommen – zumal vehement Propaganda gemacht wird, diese alten und vergessenen Gefühle wieder zu wecken.

Auch, oder gerade wenn deren Großeltern oder Eltern gar nicht über ihre Erlebnisse von damals gesprochen haben wie die mutige Ursula Dorn, die sicher mit diesen Interviews viel früheres Leid erneut vor Gesicht kam.

Der recht neue Begriff für solche, die höchst unbewusst an den Nöten ihrer Altvorderen hier und heute leiden ist „Nebelkinder“.

Bitte bleiben Sie an dem Thema dran, Herr Kraus – denn es reicht viel weiter in unsere Gegenwart und die „uns bereitete Zukunft“ als den meisten Menschen in Deutschland bewusst sein kann – während es andere gibt, die das gnadenlos ausnutzen!

Eine großartige Arbeit, die Sie da leisten, Herr Kraus. Mich erschüttern Berichte über das Leid solcher Kinder immer aufs Neue zutiefst. Bewundernswert, wie diese Kinder ihr Schicksal meisterten und danach ein Leben als ungebrochene und menschliche Persönlichkeiten führen konnten. Sie verdienen unseren hohen Respekt.

Wie lächerlich wirken dagegen die heutigen, selbstkreierten Horrorszenarien vom bevorstehenden Klimatod, und wie zynisch das daraus erfolgende Zerstörungswerk an einem Wohlstand, den die heutige Jugend für selbstverständlich hält und den man sich schwer erarbeitet hat: Sichere Wärme, Wohnung und Nahrung.

11-Jährige 1946: „Wie überlebe ich diesen Tag?“

11-Jährige 2022: „Bin ich heute ein Mädchen, ein Junge oder keines von beidem?“