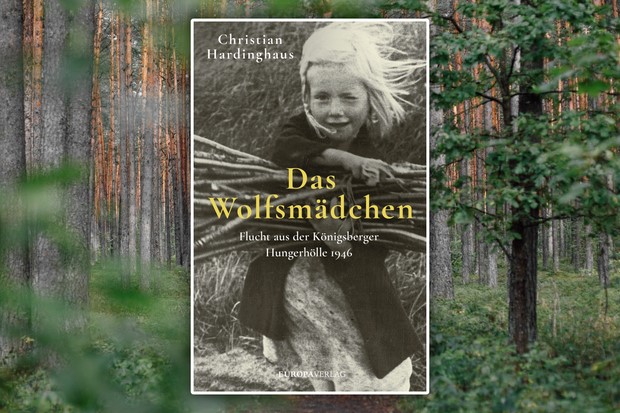

Christian Hardinghaus ein neues Buch veröffentlicht. Es gilt einer 1935 in Königsberg geborenen Frau, die er im Zuge seiner Recherchen zu seinem Buch über Frauen am Ende des II. Weltkrieges persönlich kennenlernte und die großes Vertrauen zu ihm gefasst hat. Ihr, die heute Ursula Dorn heißt, hat er nun ein eigenes Buch gewidmet, weil ihre Biografie jeden Rahmen sprengte: die Geschichte vom „Wolfsmädchen“ Ursula.

Der Historiker und Erfolgsautor Dr. Christian Hardinghaus ist TE-Lesern schon länger ein Begriff. Wir haben mit ihm bereits einige Interviews geführt, etwa zu den Zeitzeuginnen einer „verratenen Generation“ oder über die „verdammte Generation“ von Wehrmachtssoldaten. Vor allem haben wir die mutigen und eindrucksvollen Bücher des Autors über sehr persönliche Einzelschicksale von Wehrmachtssoldaten, Kindersoldaten und „Trümmerfrauen“ vorgestellt (zum Nachlesen sind die Beiträge in diese Besprechung eingefügt). Dass sich Hardinghaus diesen Menschen widmet, ist historisch wertvoll und angesichts einer längst eingesetzten Geschichtsvergessenheit und einer teilweise um sich greifenden Gesichtsklitterung auch aller Ehren wert.

Hardinghaus führte sehr viele und persönliche Gespräche mit Ursula Dorn, die seine Großmutter sein könnte, und er nutzte für seine Recherchen auch deren inzwischen nur noch antiquarisch erhältlichen biographischen Roman „Ich war ein Wolfskind aus Königsberg.“ Dabei sind Gespräche über Kriegstraumata ein psychologisch nicht immer leichtes Unterfangen. Denn als „Flashback“ kehren bei den Betroffenen die grausamsten Erfahrungen oft wie gestern erlebt wieder. Und – das sagt die Trauma-Psychologie – oft braucht es, wenn die Betroffenen es denn erleben, 50 Jahre, um über bestimmte Dinge sprechen zu können.

Warum „Wolfsmädchen“?

Der Titel „Wolfsmädchen“ wurde von Hardinghaus für sein erneut mutiges und zeitgeschichtlich bestens eingebettetes Buch nicht erfunden, der Name ist eine Präzisierung des gebräuchlichen Begriffs „Wolfskinder“. Gemeint sind – früher in Anlehnung an das Rom-Gründer-Brüderpaar Romulus und Remus – Kinder, die wie Wölfe durch Wälder streifen, um – zumeist elternlos – zu überleben. In der jüngeren Geschichte sind damit Heranwachsende gemeint, die – vertrieben oder geflüchtet aus Königsberg – ab Frühjahr 1945 wie hungrige Wölfe durch Polen und Litauen streunen, um zu überleben.

Hardinghaus über die Kindersoldaten des Zweiten Weltkriegs: „Sie hatten keine Chance“

Die Forschung geht von bis zu 35.000 „Wolfskindern“ aus, die allein oder in kleinen Gruppen durchs Land zogen. Etwa 20.000 von ihnen gelang wohl, zumindest zeitweise, die Flucht nach Litauen. Mit Betteln, Schuften, Stehlen, Schlafen in Ställen und vor allem in Wäldern versuchten sie allein, in Gruppen oder in Begleitung der Mutter zu überleben. Im Winter stets einem Tod nicht nur der Mordlust alkoholisierter russischer Soldaten und dem Verhungern, sondern auch dem Erfrieren ausgesetzt. Dort waren sie zum Teil von Bauern unter Lebensgefahr versteckt, oft immerhin für ein paar Tage ernährt worden. Erwischen durften sich die Bauern dabei nicht lassen, denn es war von den Russen unter Androhung der Exekution oder der Deportation nach Sibirien verboten, die Vokietukai (litauisch: kleine Deutsche) bzw. „Faschistenkinder“ aufzunehmen. Am ehesten überlebten die kleinen Kinder, die sich in Litauen rasch anpassten, Litauisch lernten und ihren deutschen Hintergrund vergaßen. Einige Überlebende bauten sich dort ein Leben auf. Etwa 200 siedelten nach Deutschland um.

Ein deutsches Schicksal

Nun also das „Wolfsmädchen“ Ursula – Untertitel: „Flucht aus der Königsberger Hungerhölle 1946“. Es ist auf den ersten Blick „nur“ eine ehrliche, anschauliche Reportage über das ganz individuelle Schicksal eines einzelnen Mädchens, einer einzelnen Frau. Bei auch nur etwas näherer Betrachtung stellt sich aber sehr schnell heraus, dass dieses Schicksal ein wahrlich deutsches Schicksal ist, wie es Zigtausende am Ende des Zweiten Weltkrieges und in den Jahren danach erlebten und nur sehr wenige angesichts der apokalyptisch-mörderischen Umstände überlebten.

Ursula Buttgereit (nach ihrer Heirat Ursula Dorn) wird am 19. April 1935 im ostpreußischen Königsberg geboren. Heute ist sie 87 Jahre alt. Allein die Lebensdaten ihrer engsten Familienangehörigen lassen erahnen, ja sie dokumentieren schließlich, dass diese Ursula eigentlich gar nicht überleben hätte können. Mutter Martha (1911 – 1981) und Bruder Heinz (*1936) überleben zwar auch. Aber die Geschwister Fritz (1937 – 1946), Erika (1939 – 1946) und der halbeheliche Bruder Horst Günter (1944 – 1945) kommen sehr früh um. Nicht durch Waffengewalt oder im Bombenhagel – nein, sie verhungern. Vater Fritz Buttgereit (geboren 1906 in Königsberg) stirbt am 8. Mai 1946 in russischer Gefangenschaft.

Ein Schicksal, wie es Millionen Deutsche erfahren mussten? Ja und nein. Denn bei Ursula geht es um eine von geschätzt 25.000 Heranwachsenden, die das Ende des Krieges und die Jahre danach als „Wolfskinder“ überlebten. Oft nur vorläufig, denn die allermeisten fanden in den Monaten nach Kriegsende im ehemaligen Ostpreußen beziehungsweise im heutigen Litauen einen zumeist schrecklichen Tod.

Es sind auch gar nicht so sehr die biographischen Stationen, die Ursulas Lebensweg so überaus interessant und beängstigend spannend machen. Wir skizzieren als strukturierende Lesehilfe für den interessierten Leser Ursulas wichtigste Wegmarken: 1941 – 1944 Volksschule für Mädchen Königsberg; Mai/Juni 1945 Todesmarsch um Königsberg; dann ein „Leben“ als „Wolfskind“/“Wolfsmädchen“ von Februar 1946 bis Oktober 1948 in Litauen; im November 1948 Quarantänelager (Siebenborn) in Eisenach (SBZ, spätere DDR); November 1948 – Juli 1949 Besuch der Volksschule Weißbach (Thüringen); Ende 1949 bis März 1953 Ausbildung zur Knopfmacherin in Weißbach; ab 1953 Stelle als Haushaltshilfe und dann als Näherin in Schmölln bei Gera; 6. November 1953 Flucht mit Mutter Martha aus der DDR; am 4. Oktober 1958 Heirat mit Klaus Dorn; September 1959 Geburt von Sohn Klaus; 1972 Umzug nach Weißenborn bei Göttingen und Hausbau; bis 1992 tätig bei Carl Zeiss in Göttingen.Das tägliche Grauen

Das ist die äußerliche Vita. Kaum fassen kann man Ursulas Erlebnisse als Kind(!), die Autor Hardinghaus sachlich und ohne jede reißerische Ausschmückung berichtet bekommt: zerfetzte Leichen, Hunderte, ja Tausende an Hungertoten auf Straßen, in Straßengräben, in Flüssen; das ständige lebensgefährliches Fliehen zu Fuß oder versteckt in einem Güterwagen auf der 250-Kilometer-Strecke zwischen Königsberg und dem litauischen Kaunas; systematische Vergewaltigungen, sogar von Mädchen und Greisinnen, oft im Beisein von nächsten Angehörigen, Suizide zum Schutz vor weiteren Vergewaltigungen; Essen von Pferde-Aas, und auch: Kannibalismus …

Es ist grauenhaft, davon selbst nach 77 Jahren zu lesen. Und doch bleibt als kleiner Trost: Hier hat ein Kind – seine Kraft heißt heute wohl „Resilienz“ – wie durch ein Wunder ins Leben zurückgefunden und später eine äußerlich recht „normale“ Vita erlebt. Dass Königsberg Ursula nie losließ – wie könnte es anders sein. Im Jahr 2000 ist die 65-jährige denn auch dort hingereist. Es war ein Horrortrip für sie. Im Juli 2022 reiste sie zusammen mit ihrem Sohn nach Litauen; Ursula wusste, dass ihre Reise zum dortigen „Wolfskindertreffen“ ein Abschied werden würde. Da wuchs sie dann vermutlich souverän über sich und über ihre Traumata hinaus.

Christian Hardinghaus, Das Wolfsmädchen. Flucht aus der Königsberger Hungerhölle 1946. Europa Verlag, 256 Seiten, 22,- €.

Im Bezug auf die Herkunft von Frau Dorn sei mir eine Anekdote erlaubt:

Vor ein paar Jahren bei einem Besuch in Freiburg kam ich auf dem Markt vor dem Münster mit einem betagten Herrn ins Gespräch, weil mir sein Dialekt aufgefallen war. (Im Folgenden versuche ich, den Dialekt etwas wiederzugeben.)

Er: „Was mejnen Se denn, wo ich härr bin?“

Ich, wie aus der Pistole geschossen: „Ostpreußen.“

Er: „Ja. Ja. Jonger Mann, mejn Gott, daß Se dat wessen!“

Ich: „Von wo genau, wenn ich fragen darf?“

Er: „Ach, das kennen Se nich‘. Ejne klejne Stadt an ejnem Fluß, janz anner Jrenze zu Litauen.“

Ich: „Sie sind aus Schirwindt?“

Er: „Wohärr kennen Se denn SchirWINDT?“ (Er betonte es auf der zweiten Silbe, was ich bis dahin nicht wußte. Und das „i“ in der ersten Silbe war so einen Mittelding zwischen e und i.)

Ich: „Mei, von der ehemals östlichsten Stadt Deutschlands sollte man schon mal gehört haben.“

Er: „Daß so ejn jonger Mänsch wie Se Schirwindt kennen, daß is‘ ja toll.“

Kurzum, der Herr war geboren und aufgewachsen in Willuhnen, halbe Strecke zwischen Schirwindt und Pillkallen. Er ging in Schirwindt in die Schule und nahm dafür immer die Pillkaller Kleinbahn. Seine Heimat hat er das letzte Mal im Sommer 1944 gesehen, bevor er zu Verwandten in der Nähe von Braunsberg geschickt wurde, mit denen er dann auf die Flucht ging. Seine Mutter schaffte es auch und sie fanden sich 1946 in Heidelberg wieder.

Ich fragte ihn, ob er noch einmal in Ostpreußen gewesen sei, nach dem die Grenzen aufgegangen waren. „Nejn, das is‘ nich‘ mehr Ostprejßen. Mejne Mutter hat schnell verstanden, daß es da kejn Zurick jeben wird. Mejn Sohn hat fir mich mal recherchiert, was es von Willuhnen und Schirwindt noch jibt, aber da ist nuscht mehr. Im polnischen Tejl is‘ ja noch mehr da. Und so hebe ich es mir halt in mejner Ärrinnerung auf.“

Solche Begegnungen gehen mir immer sehr nah, weil ich trotz fehlender familiärer Bindungen (zumindest nach Ostpreußen) ein riesiges Interesse an der Geschichte dieser ehemaligen Teile Deutschlands habe. Und weil die Zahl der „waschechten“ Ostpreußen, Pommern, Schlesier, Memelländer etc. klein und endlich ist und es schon bald diese Art von Begegnungen nicht mehr geben wird…

Wikipedia gibt Auskunft über „Resilienz“.

Wenn wir den Ausdruck so mal eben ins Gespräch werfen, wie es inzwischen üblich ist, so hat sich wahrscheinlich keiner Gedanken gemacht, was „Resilienz“ bedeutet.

Nachdem ich Wikipedia gelesen habe, würde ich den Begriff wie folgt auseinandernehmen wollen:

Resilienz: Überlebenswille. Der Wille, nicht zugrunde zu gehen. Fazit: Es besteht kein Grund, das Wort Überlebenswillen zu ersetzen. Es sei denn, man möchte Resilienz auch für Situationen verwenden, die nicht wirklich Überlebenswillen erfordern.

Und dann kann man natürlich danach fragen, welche Eigenschaftenmes braucht, um den Überlebenswillen zum Erfolg zu führen. Das versucht „die Wissenschaft“. Nachzulesen bei Wiki.

Die Verwendung des Begriffs Resilienz in unserer Alltagssprache führt m. E. zu Defiziten beim Denken.

Was Menschen erleiden, ist grauenvoll. Die Welt ist voller Grauen. Die Natur ist voller Grauen. Mir hat es gereicht, als Jugendliche Archipel Gulag gelesen zu haben oder Isabell Allende. 1984 oder Stanislav Lem mit seinen „Sciencefiktion“geschichten.

Aktuell finde ich, wir sollten uns bewusst sein, dass wir hier in D in einer Welt leben, die unseren Überlebenswillen grundsätzlich kaum (wenn überhaupt) fordert. Wir sollten dankbar sein, dass es gelungen ist, innere Sicherheit zu organisieren. Und wir sollten nicht wünschen, mal eben unseren Gesellschaftskitt transformieren zu lassen. Durch einen von oben immer wieder austauschbaren, moderneren Kitt.

Bin durch Zufall auf diesen Artikel gestoßen. – Ich sehe und höre meine Mutter wieder erzählen aus der Zeit (verstorben 1997). … Aufgewachsen in Maizen/Allenstein/Ostpreußen. Im Winter 44/45 von dort über Königsberg dann zu Fuß vor der russischen Armee Richtung Westen geflohen. Sie wäre beinahe mit dem letzten Flüchtlingsschiff, der „Wilhelm Gustloff“ von Königsberg aus ausgeschifft worden. Das hatte sich zerschlagen, der Rest zu diesem Schiff ist bekannt und kann man nachlesen. – Die Flucht von Königsberg über den „Großen Belt“ bei Packeis fand teilweise in sog. Trecks statt als auch alleine (die Eltern gingen verloren). Mitlaufen in Trecks war tödlich, denn diese wurden „als sportliche Übung“ von den Russen gezielt im Tieflug beschossen. Oder es wurden gezielt kleinere Bomben in unmittelbarer Umgebung auf das Eis geworfen. Was dann geschah, kann man sich vorstellen. Von den Trecks blieb niemand am Leben, keine Spur mehr. … Der weitere Fluchtweg ging über Land bei bis zu 30° Kälte. Die Erlebnisse und Begebenheiten dieser Überland Flucht tun hier nichts zur Sache. Und sie waren auch kein Einzelschicksal, jedoch mit dem Unterschied, dass viele es nicht schafften. – Nach Monaten der Flucht traf meine Mutter über Kontakte wie durch ein Wunder ihre Familie auf Fehmarn wieder. Zwei kriegstaugliche Brüder hatten es nicht geschafft. … Bei ihren Erzählungen ist nie das Wort „Wolfskind“ gefallen. Ich denke, sie hat sich auch nie so gesehen. Ihre weitere Entwicklung bis zu ihrem Tod war bemerkenswert, erst Recht in Bezug auf heutige Zeiten. Ich bin im Nachhinein froh, dass ihr die Entwicklungen der letzten 30 Jahre erspart blieben. – Ihre Flucht begann mit 12/13 Jahren und endete mit 16.

Uns ist so wenig bekannt, was so viele Menschen in dieser Zeit zu erdulden hatten. Auch von „Wolfskindern“ wusste ich nicht.

Dass Flüchtlings- wie Vertriebenenkinder allerdings ihr Lebtag schwer traumatisiert waren und dies epigenetisch vielfach an die Nachkommen weiter gegeben wird – davon habe ich Kenntnis.

Anzunehmen ist, dass auch viele dieser heute Agitierenden solches unerkannt im „Rucksack“ tragen und, statt die Lösung im eigenen Inneren zu suchen, sich fatalerweise zerstörerisch gegen die Gesamtgesellschaft richten.

Auch die auf Dauer nicht zu schaffende Aufnahme von Menschenmännern aus aller Welt mitsamt einer propagandistisch angeregten, mehr als dummen „Willkommenskultur“ könnte tief mit dem im Unbewussten schlummernden der Deutschen „gespielt“ worden sein.

.

Ich lese gerade eine Biografie über Hannah Arendt, in der ihre wie ihres Mannes Internierungen in Frankreich geschildert werden. Gegen jede Menschenwürde – auch das.

11-jährige 1946: „Wie überlebe ich diesen Tag?“

11-jährige 2022: „Bin ich heute ein Mädchen oder ein Junge oder nichts von beidem?“

Das Traurige daran ist, weder die 11-jährige des Jahres 1946 noch 2022 konnten/können etwas für die jeweilige Situation, beide in ihrer eigenen Weise „unschuldig“ – Opfer von gewissenlosen Erwachsenen in deren irrsinnigen „Kreuzzügen“.

Und nichts hat sich, wenn wir auf den Kern zurückgehen, bis heute geändert! Man kann nur hoffen, dass sich keine 11-jährige 2023 um das Überleben sorgen muss.