„Wir wissen nicht, wie es bei uns weitergeht“, sagt Willi Breitenkamp. Ein Teil seiner Ware steckt schon gut verpackt in Kisten. Das meiste, Möbel, Gläser, Lampen und Spiegel aus der Zeit vom Biedermeier bis zu den Zwanzigern steht noch in seinem Laden im Friedrichstraßenquartier 205.

Der Antiquitätenhandel Breitenkamp gehört zu den letzten Geschäften, die in der unterirdischen Ladenzeile zwischen dem Quartier 206 und dem Kaufhaus Galeries Lafayette ausharren. Hinter den meisten Schaufenstern zu beiden Seiten gibt es nichts mehr zu sehen. An einer Eingangstür klebt noch die Werbung für den Adventseinkauf.

„Wenn ich zwanzig Jahre jünger wäre“, sagt Breitenkamp, „würde ich mir einen anderen Standort suchen.“ Er feierte vor ein paar Tagen seinen achtzigsten Geburtstag; sein Plan besteht darin, zusammen mit seiner Frau vielleicht noch zwei Jahre lang weiter Möbel und Gläser zu verkaufen, und sich dann zurückzuziehen. Die Breitenkamps betreiben ihren Handel seit 1999 in Berlin, davon seit ein paar Jahren hier im Zentrum. Genügend Zeit, alle Stadien des Niedergangs der südlichen Friedrichstraße zu erleben, in der seit August 2020 ein Kulturkampf des Berliner Senats stattfindet.

Die alte Friedrichstraßengröße kam nie wieder zurück, auch in diesem Punkt stand die Meile im alten Zentrum stellvertretend für die Stadt. Aber sie stand eben auch für den gutgemeinten Versuch, in den Neunzigern wenigstens einen leichten Abglanz der Metropole mit Investorenarchitektur nachzuahmen. Es hätte die Chance gegeben, Passagen nach dem Vorbild von Mailand und Leipzig anzulegen, und so die Möglichkeiten der Straße zu erweitern. In der realexistierenden Wiederhauptstadt reichte es nur für die zusätzliche Ladenzeile unter der Friedrichstraße, in der das Antiquitätenhändlerpaar Breitenkamp heute zwischen Biedermeieranrichten und Gründerzeitsofas sitzt. Aber immerhin, es gab oben und unten Läden dicht an dicht, ein bisschen Luxus, es gab die Feinschmeckerabteilung des Lafayette, es gab unten eine Champagnerbar, zu der auch ein Barpianist gehörte, und ab und zu spürte der Besucher von allen Seiten / Einen Duft, als wie aus alten Zeiten. Jedenfalls mit dem festen Willen, sich Flaneur zu nennen, und die Klangspur von Friedrich Hollaenders „Ruins of Berlin“ mit Marlene Dietrichs Stimme über die Szene zu legen.

Das war nicht viel, jedenfalls verglichen mit besseren Tagen. Aber schon fast das Beste, was Berlin um das Jahr 2000 herum zu bieten hatte. Auf der Friedrichstraße dieser früheren Tage konnte man übrigens auch mit dem Fahrrad unterwegs sein, und zwar ganz ohne Markierung und sonstige politische Leitung. Der Autor dieses Textes hat das praktiziert.

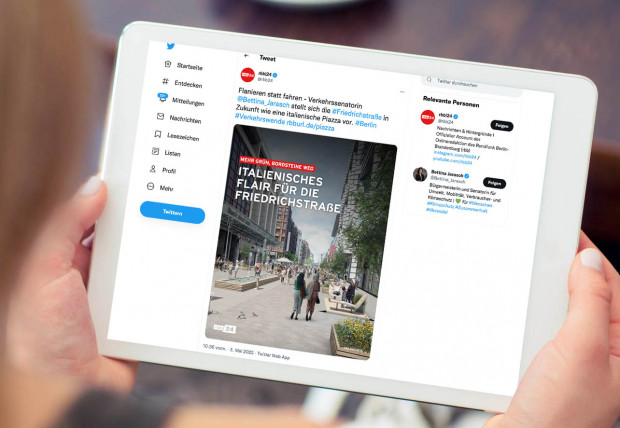

Dann legten die grünen Planungsbevollmächtigten ihre Hand auf den Abschnitt zwischen Französischer Straße und Unter den Linden. Sie beschlossen im Jahr 2020, die durch Investorenpleiten sowieso schon durchgeschüttelte südliche Friedrichstraße zu einer beispielhaften Transformationszone des besseren Stadtlebens zu machen.

Über das, was dann kam, lässt sich vieles sagen. Aber eben auch, dass dieses 600 Meter lange Straßenstück, mit dessen Neuordnung sich Umwelt- und Klimasenatorin Bettina Jarasch in die Berliner Stadtgeschichte einschreiben will, wie schon die anderen Friedrichstraßenzustände seit Wilhelm I. wieder mal fürs akute Berliner Janze steht. Hier entfaltet sich gerade eine sehr spezielle Vorstellung von Schönheit, von progressiver Politik und vor allem von dem Umgang mit Bürgern, die sich dieser Politik gegenüber abweisend verhalten.

Eigentlich brauchten die Umgestalter für ihr 3D-Modell des neuen Urbanismus nicht viel. Sie sperrten den Abschnitt für den Autoverkehr, markierten mit gelben Streifen auf dem Asphalt eine Art Fahrrad- und Elektrorollerpiste, an deren Seiten stellten sie Baustellenabsperrungen und Schilder auf. Damit verschafften sie dem Straßenabschnitt den Reiz einer Dauerbaustelle. Weil das noch nicht genügte, begannen die Gestalter auch mit dem, was in der Fachsprache Stadtmöblierung heißt. Diese Art Stadtmöblierung, die 2020 die Friedrichstraße Süd bereicherte, verhält sich zu traditionellem Straßenschmuck etwa so wie der Genderstern zu hergebrachten Satzzeichen. Sowohl, was die erzieherisch-transformatorische Absicht als auch die Ästhetik angeht.

Neben der Pedalpiste, also dort, wo noch etwas Platz für Fußgänger geblieben wäre, wuchteten die Gestalter eine Reihe von gläsernen Schaukästen in die Fläche, in denen Händler ihre Waren präsentieren sollten. Dazu kamen sogenannte Sitzmöbel – ausladende Holzbänke auf Podesten, auf denen die Passanten, wie es heißt, verweilen können. Besonders für diese Bänke im Straßenraum begeistern sich progressive Stadtplaner seit einiger Zeit. Denn sie stehen nicht einfach nur so im Weg. Mit ihnen verbindet sich ein Programm. Nämlich die Möglichkeit, ohne Konsumdruck dazusitzen, und zwar genau dort, wo beispielsweise ein Straßencafé Flaneure unter Bestell- und Kellner unter Umsatzzwang setzen könnte. Das Gesamtwerk erinnert den einen oder anderen Berliner an eine Transformationszone weiter südlich, nämlich die Kreuzberger Bergmannstraße. Dort hatte der grüne Baustadtrat Florian Schmidt ebenfalls den Boden mit gelber Farbe beschmieren und Sitzbänke von grotesker Hässlichkeit am Straßenrand aufstellen lassen, die in Berlin aus unerfindlichen Gründen Parklets heißen.

Die Hauptfunktion der Bänke auf den Podesten besteht darin, Parkplätze zu beseitigen, die Nebenfunktion, Feierpublikum mit kostengünstig erstandenem Alkohol einzuladen. Kurzum, es handelt sich nach den Worten des damaligen Berliner Verkehrsstaatssekretärs Ingmar Streese um „Orte der Begegnung, der Ruhe“. In der Friedrichstraße wurden sie gut angenommen. Eine Anwohnerin schilderte kürzlich der Welt, sie würde jetzt öfter eine Tablette schlucken, um schlafen zu können, wenn unten auf den Bänken die Partyschicht beginnt. Weil zwischen Parklets und Glasguckkästen nicht noch ein paar Dixis passten, nutzen die modernen Friedrichstraßennachtschwärmer gern die Hauseingänge für unabweisbare Bedürfnisse. „Wenn ich vormittags um elf in meinen Laden komme“, sagt Antiquitätenhändler Breitenkamp, „liegen auf den Bänken oft noch Schnapsleichen von der Nacht, zwei bis drei Pullen auch, und das, was die Leute nicht im Rachen behalten können, daneben.“ Wie in den Zwanzigern findet also ein Teil der Vergnügung direkt auf dem Trottoir der Friedrichstraße statt, nur eben neu interpretiert. Orte der Begegnung: Ganz falsch ist das nicht.

In einer frühen Mini-Selbstbedienungsbankfiliale, erzählt Breitenkamp, hätten sich Obdachlose mehr oder weniger dauerhaft eingerichtet. Schlendernde Fußgänger merkten bald, dass es nicht ratsam ist, sich auf die Fahrradschnellpiste zu begeben. „Dort muss man aufpassen, dass man nicht von einem Elektrobike oder einem Roller umgenietet wird“, meint Marc Franzkowiak, der im Quartier 205 seine Galerie betreibt. „Die Dinger sind ja nicht mehr das, was Fahrräder früher mal waren.“

Vor allem nähern sie sich lautlos, anders als die Autos früher.

Mit ihren Maßnahmen verpassten die Verantwortlichen innerhalb von gut 20 Monaten der Transformationsstraße ein neues Gesicht. Die Kombination von Coronalockdowns, Parkplatzbeseitigung, Fahrradpiste und staatlich organisierter Verrümpelung ließ den Konsumdruck tatsächlich messbar sinken. Seit dem Beginn der neuen Zeit gaben in der Experimentalzone 15 Händler ihre Läden auf – den Auszug der Ladenbetreiber in der unterirdischen Passage noch gar nicht mitgerechnet. „Hier unten war es vorher schon schwierig nach der Insolvenz der Eigentümer“, sagt Daglind Breitenkamp. „Aber diese Umgestaltung hat der Gegend hier den Rest gegeben.“

Nun gilt in solchen und anderen Fällen der progressiven Umwälzung: Ihr Verlauf ist für diejenigen, die ihn vorantreiben, nie Grund, an der Berechtigung ihrer Sache zu zweifeln. Niemals. No pasarán.

Die damalige Verkehrssenatorin Regine Günther machte schon die Einführung des Bergmannstraßen-Gelsenkirchenflairs im Zentrum Berlins zu ihrer sehr persönlichen Mission. Rechts unten enthält die Dokumentation übrigens eine authentische Darstellung von dem, was Metropolenverweser wie sie unter „richtig was los“ verstehen.

Nach einem Jahr erklärte die Senatsumweltverwaltung die neue Friedrichstraße zu einem durchschlagenden Erfolg, um weitere Konzepte anzukündigen.

Mittlerweile hatten die überlebenden Händler aber auch das Aktionsbündnis „Rettet die Friedrichstraße“ gegründet. Dass es wie bei jeder Umwälzung Ängstliche und Unzufriedene gab, ließ sich nicht mehr völlig ignorieren. Wo aber die Narrativnot am größten ist, wächst die rettende Studie auch. In der Berliner Zeitung trommelten Journalisten mit besonderer Begeisterung für die Transformationszone. Sie fanden auch den makellosen Zahlenbeweis, dass der Senat richtig lag und liegt. Unter der Überschrift „Überraschende Erkenntnis: die autofreie Friedrichstraße zieht Besucher an“ zeigten zwei Redakteure Ende März 2022, dass die Geschäftspleiten und Umsatzrückgänge offenbar auf Wahrnehmungsstörungen der Händler beruhen. In Wirklichkeit erlebe die südliche Friedrichstraße gerade eine Hochblüte.

Was Wirklichkeit ist – auch hier steht der Berliner Fall für ein viel größeres Phänomen – bestimmen nämlich Studien. Sie stellen die höchste erreichbare Form des Faktenchecks dar. Die Berliner Zeitung berief sich auf Mobilfunkdaten des Unternehmens „What a Location“, nach denen die Durchschnittszahl der Besucher im Sommer 2020 vor Einrichtung der „Flaniermeile Friedrichstraße“ pro Tag zwischen 5939 und 7693 gelegen habe, einige Monate nach ihrer Einrichtung 9026, und im März 2022 schon bei 9781 Flaneuren pro Tag. Im Vergleich zu Juni 2020 entspreche das einem Anstieg um 65 Prozent, meldete die Berliner Zeitung. Eine gewisse Routine im Verkünden ständig steigender Kennziffern, die die Wirklichkeit überholen, ohne sie einzuholen, ist dem ehemaligen Zentralorgan der SED-Bezirksleitung Berlin immer noch anzumerken. Aufmerksamen Zwischendenzeilenlesern – auch die gibt es immer noch – fällt der Startpunkt der Zahlenreihe auf: nämlich der Sommer nach dem ersten Lockdown 2020, als die Geschäfte überall erst langsam wieder anliefen. Natürlich verraten Mobilfunkdaten auch nichts darüber, ob die Besucher der Zone dort etwas kaufen, oder ihre Zeit ohne Konsumdruck auf den Parklets verbringen und außer Flaschen nichts dalassen.

Anja Schröder vom Verein „Rettet die Friedrichstraße“ hält sich nicht lange mit den Zahlen auf, die ihr beweisen sollen, wie sehr sie und die anderen Händler sich irren. Sie betreibt ihr Geschäft „Planet Wein“ in der Charlottenstraße, sozusagen in der erweiterten Kampfzone. „Die Daten von ‘What a Location‘ können die Position von Besuchern gar nicht genau bestimmen“, sagt Schröder. „Die werten nur eine Mobilfunkzelle aus. Sie sagen auch nichts darüber, ob es sich um einen Fußgänger oder um einen Radfahrer handelt.“ Und natürlich auch nichts über das Einkaufverhalten. Das Bündnis „Rettet die Friedrichstraße“ beauftragte das israelische Startup-Unternehmen „PlaceSense“, das Bewegungsdaten von Smartphone-Besitzern metergenau auswerten kann. Der Verein besorgte sich aus dieser Quelle nicht nur Daten zur südlichen Friedrichstraße, sondern auch Vergleichszahlen zum nördlichen Teil, wo noch gestrige Verhältnisse herrschen. Die Gegenüberstellung zeigte, dass in den südlichen Teil seit Beginn des Experiments im Vergleich zu dem nichtumgestalteten Abschnitt gut 16 Prozent weniger Kunden kommen. Das Ergebnis passt zur Buchführung der Geschäfte. „Es wäre ja prima, wenn wir wirklich 65 Prozent mehr Umsatz in der Kasse hätten“, meint Schröder. „oder wenigstens 30. Aber das ist nicht so.“

Senatorin Jarasch lässt mitteilen, diese Zahlen könne ihre Verwaltung nicht kommentieren. Sie seien ihr nämlich unbekannt. Sie hält eine Umfrage dagegen, nach der 82 Prozent der befragten Passanten die Flaniermeile für prima halten.

Auch die Praxis, die Richtigen zu fragen, damit nichts Falsches herauskommt – in diesem Fall also nicht die Geschäftsinhaber und die Anwohner, sondern die Durchläufer – findet über den Fall Friedrichstraße hinaus breite Anwendung. Vermutlich halten sogar 80 Prozent der verbliebenen Käufer die Berliner Zeitung für ein gutes Blatt, und 80 Prozent der Grünenwähler Jarasch für eine kompetente Senatorin.

Zwar wischten die Politikerin, ihre Vorgängerin und alliierte Journalisten lange den Verweis auf tote Schaufenster als irreführenden Eindruck beiseite. Aber im Frühjahr 2022 entstand offenbar doch ein gewisser Druck für die Senatsverwaltung.

Zwar hätte es theoretisch die Möglichkeit gegeben, das Transformationsexperiment einfach für gescheitert zu erklären, und den alten Zustand wiederherzustellen. Praktisch geht das im „Experimentallabor Berlin“ (ARD) natürlich nicht, siehe oben. Deshalb zündete Jarasch vor wenigen Tagen die Transformationsstufe II. Sie besteht darin, jetzt auch den Fahrradverkehr aus der Friedrichstraße Süd zu werfen, weil er, wie der Senat nach zwei Jahren erkennt, das Flanieren doch ein bisschen behindert.

https://twitter.com/rbbabendschau/status/1521393621710385152?s=12&t=FnM-IAZEC9KB9XjvNKoQKg

Deshalb soll der Fahrradschnellweg jetzt nach nebenan in die Charlottenstraße verlegt werden, der es offenbar bis jetzt noch viel zu gut ging. „Wir haben hier Fußgänger- , Auto- und Fahrradverkehr“, sagt Schröder, die dort ihren Laden betreibt. „Bis jetzt gab es damit keine Probleme.“ Aber darin liegt ja der Charme progressiver Politik: Sie löst Probleme, die Bürger vorher nicht hatten. Jetzt soll sich also die Charlottenstraße offenbar in eine Zone mit Fahrbahnmarkierung, vielen Schildern und sonstiger Baustellenoptik verwandeln, eine Straße, in der, wie es Bettina Jarasch ausdrückt, in Zukunft „das Auto zu Gast ist“.

Mit allen Maßnahmen, das noch schnell am Rand, wurde der Autoverkehr bisher gar nicht bedeutend reduziert und für das Globalklima nicht viel gewonnen; der motorisierte Verkehr, der nicht mehr durch die Friedrichstraße darf, verlagerte sich überwiegend in die Nebenstraßen. Bei der Gelegenheit: Womit wurde eigentlich damals der Sozialismus im Osten begründet? Den Klimakampf als Generalrechtfertigung für ein bürokratisches Prekariat, Tag und Nacht an Bürgern herumzurütteln und Strukturen aufzubrechen, gab es doch damals noch gar nicht. Worum ging es den Ewigmorgigen damals? Man vergisst das so schnell.

Zurück zum Hauptschauplatz: Den durch die Fahrradverbannung freigewordenen Platz in der Flaniermeile Süd bekommen nicht die Flaneure. In der Mitte der Zone sind nach dem neuesten Senatsentwurf holzumrandete Becken mit kleinen Fontänen vorgesehen, eine Art Parklets für Wasser. Ästhetisch fügen sie sich perfekt an die Glaswürfel und die Sitzparklets an, die ebenfalls bleiben und zusammen mit den Holzbecken Gastronomie schon durch Platzkonkurrenz unterbinden. Die Senatorin erklärte, die ganz neue Friedrichstraße werde sich in Zukunft optisch an Karl-Marx-Stadt der achtziger Jahre Italien orientieren. Mehrere Berliner Medien, und zwar solche, die eigentlich nicht zur Satirebranche zählen, meldeten, Jarasch schwebe eine “Piazza” vor, ein Ort, “wo Menschen draußen sind, sich treffen, sich begegnen, einfach ein Stadtplatz, der Menschen anzieht”.

Bisher galt „südländisches Erscheinungsbild“ ja immer als irreführende Wendung in Polizeiberichten. Jetzt also auch in Berlins Stadtplanung. Ihre architekturhistorische Kompetenz zeigt die Senatorin dadurch, dass sie ein 600 Meter langes Teilstück einer Durchgangsstraße zur Piazza erklärt, ihre politische damit, dass sie die Begegnung von Menschen in einer Stadt für etwas hält, das nur unter öffentlicher Betreuung funktioniert.

In Italien gibt es tatsächlich auch langgezogene Plätze, aber allem Gemecker zum Trotz, das es ganz früher einmal über den Bernini-Brunnen der Piazza Navona gab: die geplanten Wasserspiele mit Grünberlinflair fallen dagegen dann architektonisch doch etwas ab.

Sollte es im Teil II der Operation gelingen, die Friedrichstraße erst einmal in ihrer Experimentalzone als Geschäftsstandort völlig abzutöten, wäre es berlintypisch, im Norden damit fortzufahren. Dann würde nämlich der lästige Datenvergleich endlich aufhören. Möglicherweise richtet der Senat auch einen Transfermitteltopf für ruinierte Händler ein. In die leeren Geschäftsräume könnten geförderte Vereine einziehen. Transformation ist ein permanenter Prozess. Sind erst einmal alle Strukturen zerschlagen, die sich früher aus eigener Kraft erhalten konnten, dann müssen alle weiteren Schritte geplant, betreut, bezuschusst und wieder umgeplant werden. Das wohlmeinende Sozialingenieursmilieu – das zeigt sich in der Friedrichstraße besonders mustergültig, aber eben nicht nur dort – verfügt über die Kraft eines neuen Midas. Alles, was es berührt, funktioniert anschließend entweder schlechter als früher oder gar nicht mehr. Hässlicher wird es garantiert auch. Nicht selten durch den Einsatz von extraviel Geld. Wenn es in diesem Milieu eine Grundüberzeugung gibt, dann die, dass Transformation immer weiterzugehen hat, dass sie langfristigen Plänen folgen muss und sich keinesfalls um das Gemaule der Betroffenen scheren darf.

Vor einiger Zeit hatte Katrin Göring-Eckardt in einem Interview festgestellt, es gebe Menschen, die gar kein Bedürfnis hätten, in eine umgebaute bessere Welt aufzubrechen. Sie meinte, auch für diese Mitbürger müsste ihre Partei Antworten finden. Was sie nicht mitteilte: Wie lautet die Frage?

Die alten Berlin- und Friedrichstraßenepochen kommen nicht nur nicht zurück. Es gibt auch immer weniger, die etwas davon wissen. „Nie wieder können wir das Vergessene ganz zurückgewinnen“, schreibt Walter Benjamin in „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“. „Und das ist vielleicht gut so. Der Chock des Wiederhabens wäre so zerstörend, daß wir im Augenblick aufhören müssten, unsere Sehnsucht zu verstehen.“

Jedenfalls sollten Flaneure jetzt aufbrechen, um am besten mit einem Italienreiseführer im Rucksack durch die Transformationszone Friedrichstraße zu laufen. Sie können sich dort, wie Jarasch sagt, begegnen. Anderen auch. Es ist richtig was los.

Wozu der Bummel gut sein soll?

Ganz einfach. Die Berliner neigen dazu, immer die gleichen Parteien zu wählen. Ohne diese politische Stasis kämen die Transformationstreiber mit ihren Plänen gar nicht vom Fleck. Die Experimentalfriedrichstraße der Gegenwart repräsentiert also garantiert die bessere alte Epoche von morgen.

Statt in erster Linie die Ökonomie und allgemeine Geschichte zu bemühen, lassen sich die Umbrüche in Europa, Deutschland und Berlin der letzten hundert Jahre vielleicht eher mit einer Theorie von Milieu und Ästhetik erklären, genauer: mit einem Milieu, das im tiefsten Grund eine tiefe Abneigung gegen alles Gewachsene und Proportionierte hegt, und sich erst dann wechselnde Begründungen sucht, um das, was es vorfindet, zu zerschlagen.

In zehn Jahren sieht die Zone garantiert schlimmer aus.

Immer dann, wen ich etwas über grüne Projekte zur „Erhöhung der Aufenthaltsqualität“ höre, die hier in meiner Heimatstadt Leipzig angeschoben werden, schrillen bei mir die Alarmglocken. Diese Erhöhung drückt sich nach der Fertigstellung vor allem in der Ansammlung von biertrinkenden Mitbürgern aus. Wenn sich noch ein Discounter in der Nähe befindet, um so besser. Da bestehen keine Nachschubprobleme. Oder die Areale werden gleich von Drogendealern okkupiert wie der Bürgermeister-Müller-Park. Spätestens nach vier Wochen waren waren auch alle Etikettenkleber da und haben ihre Statements inclusive der darauf platzierten Gesinnung an allen Verkehrsschildern, Säulen und Lampenmasten hinterlassen. Nach einer Weile ist dann auch die letzte vertikale Betonfläche mit Graffiti gestaltet, in dunkleren und abgelegeneren Ecken riecht es streng und schlimmer wie im Raubtierhaus des Leipziger Zoos. Wenn es dunkel ist, möchte man diese Orte so schnell wie möglich verlassen bzw. gleich ganz meiden. Zur Erkenntnis, dass auch Einkaufszentren mit Security von der Inbesitznahme einer bestimmter Klientel nicht ausgenommen bleibt, verweise ich auf die „Höfe am Brühl“. Freies WLAN in diesem Einkaufstempel zieht dieses Klientel an wie das Aas die Schmeißfliegen, fast alle Bänke sind mit Leuten belegt, die eine Undercut-Frisur auf dem Haupt tragen und wie schon in der LVZ berichtet, auch schon länger den hier Lebenden zu Leibe rücken und diese mit verbaler Androhung aus ihrem Revier – sprich aus diesem Ort – vertreiben.

Bettina Jarasch?

Ist das nicht die Augsburgerin mit der Pudelfrisur?

Bayerisch-schwäbisch, grün-katholisch?

Gutsituiert über ihren beim RBB wohlversorgten Lebensgefährten?

Dem unemanzipativen Hausfrauendasein durch grüne Parteimitgliedschaft entronnen?

Und nun Verkehrssenatorin als würdiger Ersatz der Pfälzer Provinzlerin Regine Günther.

Eben die für Berlin typisch, tonangebende Melange!

Alexander ist der Diamant des rechtspopulistischen Feuilletons. Er hat ein

sagenhaftes Talent, Sachverhalte originell zu verkürzen und dennoch in

unterhaltsamer Breite zu präsentieren. Leider ist es mir bisher nicht gelungen,seine Angriffsspur auf verhängnissvolle politische Persönlichkeiten

der Gegenwart zu lenken, das einzige was bleibt sind seine Artikel über Merkel…

Ich finde, man kann da nur noch Michael Klonovsky zitieren:

Eigentlich wäre zu erwarten, daß irgendjemand spontan einen Blaumilchkanal in der Mitte der Friedrichstraße baut. Zur Verkehrsentschleunigung könnte man Gondelverkehr einrichten. Mit Gondelzwang für Radfahrer. Durch Einrichtung von Ein-Euro-Shops, Spielhallen und Spätis ließe sich mehr und neues Publikum gewinnen und Leerstand beseitigen. Vor allem Spätis dürften auch zu einem lebhaft-bunten urbanen Nachtleben beitragen. Berlin hätte eine einmalige unverwechselbare Hauptstadt-Prachtstraße.

Bis auf den Blaumilchkanal wird es genauso kommen. Die teuren Läden sterben, weil deren Publikum sich ungern unters Volk mischt, die Mieten sinken. Wer aber wird in die Kopie besuchen, wenn er das Original in Neukölln haben kann. Der Kurfürstendamm gehört dann endlich wieder den Reichen.

Da passen sicher mehrere Döner Buden, Shisha Bars, Teppichgeschäfte, orientalische Shops und eine Moschee rein. Giffey wird mit voller Inbrunst dann das rote Bändchen durchschneiden zur Eröffnung.

Als jemand, der in dieser Stadt seine Jugend in den späten 50ern und in den 60ern erleben durfte, waren die späteren Besuche dort immer wieder ein aufwühlendes Erlebnis: Nach der Fahrt über die Transitstrecke war mir spätestens bei der Einfahrt in den Kudamm in Halensee ein Lächeln ins Gesicht getackert, während gleichzeitig einige Freudentränen zerdrückt wurden – ich war wieder in „meinem“ Berlin. Beim Mauerfall habe ich wie ein Schlosshund geheult …

Es tut weh, sagen zu müssen, dass Berlin für mich nur noch die shit-hole-capital eines shit-hole-country ist und nur das relativ hohe Alter lässt mich vor der Auswanderung zurückschrecken – obwohl ich befürchte, keine „Gnade der frühen Geburt“ zu erleben, sondern den endgültigen Sturz in’s Chaos noch life miterleben zu müssen.

„In der Mitte der Zone sind nach dem neuesten Senatsentwurf holzumrandete Becken mit kleinen Fontänen vorgesehen, eine Art Parklets für Wasser“

Das wird die nächtlichen Partypeople freuen, dass sie nun doch etwas bekommen, um ihre Notdurft zu verrichten. Wehe da behauptet noch einer, dass linke Politiker nicht vorausschauend denken können!

Immer wieder spannend zu sehen, wie geschwind progressive Politiker teils über Jahrhunderte gewachsene Strukturen zerstören.

Diese Sozialisten sind quasi das Gegenteil vom mythischen König Midas, alles was die anfassen wird nicht zu Gold sondern zu Shice.

Straßen für den Autoverkehr sind die Blutgefäße einer jeden Stadt. Die Autos sind das Blut das in ihnen fließt, als Medium das die Stadt mit allem Lebenswichtigem versorgt. Nur dann kann eine Stadt wachsen und gedeihen. Eine STADT wohlgemerkt! Nicht eine grüne Dorfidylle mit allen Annehmlichkeiten einer Großstadt, das gibt es nämlich nicht, und wird es auch nie. Wer der Stadt die Straßen als Lebensadern nimmt und das Auto als lebenswichtiges Medium verbannt, zerstört die Stadt, die Zellen (Läden) sterben ab, später ganze Organe (Stadtteile) und zum Schluss ist es gar keine Stadt mehr, sondern nur noch ein furchtbarer Ort. Gerade hier gilt, der Weg in die Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.

„Zerstörung“ scheint seit Jahren der Titel dessen, was uns politisch auf allen Ebenen dieses Landes angetan wird. Bei schon erhöhter Steuerbelastung wagen sie es dennoch, die Folgegenerationen derart zu verschulden, dass diese nie wieder auf die Beine kommen werden.

Nicht erhaltener, maroder „Struktur“ dann noch den Slogan des „to built back better“ aufzudrücken spottet jeder Beschreibung. Aber es ist ja nicht nur bei uns so. Der Absturz wird weltweit erfolgen – und das Bröckeln ist bereits zu beobachten.

Herzlichen Dank an Herrn Wendt für dieses Sittengemälde der Hauptstadt der DDR 2.0.

Der Berliner Senat hat eindeutig zuviel Geld. Dazu kommt, dass den meisten Stadtplanern jegliche Ästhetik fehlt – Ideologie geht vor. Einen Bernini-Brunnen hätte es mit den Grünen in Rom nie gegeben.

Darauf möchte ich mit einem Zitat von Michael Klonovsky antworten.

Besser als er kann man es meiner Meinung nach nicht auf den Punkt bringen:

Früher war Design und Funktion aus Deutschland weltweit hochangesehen. Ich weiß noch wie Amerikaner ganz scharf auf Küchengeräte von Bosch und Braun waren. Heute sehen selbst unsere Briefmarken gräßlich aus, weil sie mit QR-Codes verschandelt sind und/oder infantile Motive (Benjamin Blümchen …. Trööööör!) zeigen, die zum Schämen sind.

Die Friedrichstraße ist seit 89 immer nur hässlicher geworden, fahre dort ab und zu mit dem Rad von der Leipziger zum Bahnhof hoch, das war nie ein Problem, aber jetzt ist die Hässlichkeit unerträglich geworden mit dieser gelben Bemalung und den Holzbaracken und Kampfradlern mittendurch, da geh ich nimmer hin. Unter den Linden wird auch nicht besser werden mit Begegnungskästen, schön ist es aber um den Bebelplatz zu flanieren, besonders im November und bei Nieselwetter, da ist man fast alleine unterwegs, machen sie’s mal. Bin gestern mit Freundin nach langem bei dem schönen Wetter den ganzen Kurfürstendamm rauf gebummelt von Witte bis Adenauer, da ist was los, kann ich euch sagen, da gibt’s was zu sehen, hat richtig Spaß gemacht, ja, und Schuh hab ich mir gekauft in meinem Lieblingsladen in der Bleibtreustrasse, ist ja Muttertag 🙂

Danke für diesen Artikel. Ich gönne den Berlinern diesen Rot-Grünen Unfug von Herzen. Lass sie die Stadt verkommen und zerstören, ehrlich, mich interessiert es nicht!

Die aktuelle Inflation sorgt bei mir weit weg von Berlin für eine starke Verringerung des Konsumdrucks.

„Die Kombination von Coronalockdowns, Parkplatzbeseitigung, Fahrradpiste und staatlich organisierter Verrümpelung ließ den Konsumdruck tatsächlich messbar sinken.“

Ich liebe diese geniale „Schreibe“!

Ich bin im Übrigen ganz sicher, daß die Verringerung des Konsumdrucks noch ganz an ihrem Anfang steht. Keineswegs nur in der Friedrichstraße. Vorwärts immer!

Sollte im Berliner Restbürgertum je ein Umdenkungsprozess stattfinden, so kommt er 10, eher 20 Jahre zu spät. Berlin ist kaputt, aber auf eine ganz andere Weise als 1945. Krepiert ist es an den zugezogenen Süddeutschen (wie Jarasch) oder Niedersachsen, die sich diese Stadt unter den Nagel gerissen haben, um zwar dem Elend ihrer Käffer zu entgehen, aber dann doch wieder deren Bullerbü zu haben.

Im Grunde ist die Stadt, nicht symmetrisch, aber de facto, dreigeteilt: Die deutschen Zugezogenen, die fast immer grünlinks sind, und meistens ins Zentrum ziehen, weil sie da unter sich sind, niemand berlinert oder sie in Rechtfertigungszwang geraten. Don Alphonso hat dieser Tage einen grandiosen Text über Kevin Kühnert, einen Archetyp dieser Gruppe, veröffentlicht. Wer kein Abo bei der WELT hat, kann ihn leider nicht lesen. Mindestens die Hälfte dieser Gruppe wählt die Grünen.

Die nächste Gruppe, an sich nach wie vor die größte, aber eben nicht mehr die Mehrheit, sind Altberliner wie ich. Dazu darf man in Berlin alle zählen, die hier geboren sind und sich als Deutsche ansehen. Zwar ist das keine homogene Gruppe, zwischen der Krankenschwester aus einem West-Plattenbau in Spandau, dem 70er-Jahre-Reihenhausbesitzer aus Reinickendorf, der Pensionär ist und dem Handwerker aus Hellersdorf, dem flaschensammelnden Alkoholiker aus Niederschöneweide und dem AfD-wählenden Ladenbesitzer, der in Biesdorf gebaut hat, ist das verbindende genau, dass sie Berliner sind. Sie sind so normale Berliner wie alle, die diese Stadt seit 500 Jahren bewohnen. Ein paar wählen die AfD und Linkspartei, vor allem im Osten, im Westen entweder die CDU oder SPD, und ein paar Hausfrauen und Bürgertöchter die Grünen.

Die dritte Gruppe sind die Ausländer. Um keinen falschen Zungenschlag aufkommen zu lassen: Will eine Stadt eine Weltstadt sein, so muss sie einen Anteil an Fremdländischen haben. Darum ist ja New York, alles in allem, immer noch eine Weltstadt und Peking oder Kalkutta eben nicht. Oder Riad. Doch die Einseitigkeit der Berliner Ausländergemeinschaften macht den Unterschied. So wie die zugezogenen Augsburger, Heilbronner, Kulmbacher, Cloppenburger oder Mindener ihren Kleinstadtmuff nicht zu Hause gelassen haben, sondern als Kreuz- oder Prenzlberger wie eine Monstranz vor sich hertragen und jedes ihrer Lastenräder höhnisch ruft „Ha! Wie in Ibbenbüren! Oder Gütersloh! Nimm das, Du elender Preuße, mit deinen scheiß-breiten Straßen!“, haben die Ausländer und Migrationsstämmigen den Muff und die Enge der anatolischen, levantinischen, kurdischen oder afghanischen Provinz mitgebracht. Jeder orientalische Friseurladen ruft dir entgegen: „Ich bin das Landleben der Türkei!“ „Kerbala calling!“ „Ümit kennt Malik, weiss Du, isch sag Dir, machst Du kurz hinten, Alder, yalla.“ Nein, das ist nicht rassistisch, sondern der Sound meines Friseurladens auf der Turmstraße, und mein Stammschneider, Mehmet, serviert mir immer nett einen Tee und brennt mir die Ohrenhaare aus, welcher deutsche Friseur kann das? Und alles für 13 Euro. Aber Weltstadt?

Ihr merkt schon, ich habe nichts gegen Orientale (also echte, wie Mehmet, der früher in der türkischen Armee Einzelkämpfer war, bevor er mit dem inszenierten Militärputsch abhauen musste), so wie die Amerikaner nichts gegen Honduraner haben, die ihnen Tacos an Take-aways servieren, haben. Aber die Masse machts.

Diese stellen die schnell wachsende dritte Gruppe. Das Problem ist, dass sie deutsche Pässe wie Corona-Impfungen nachgeworfen bekommen, ohne Deutsche zu sein, zu werden oder werden zu wollen. Viele wählen nicht oder nie, sie nehmen von Deutschland kaum was und von Berlin nur die vier Blöcke ihrer Subkultur wahr. Einwanderer wie Mehmet sind oft nicht das Problem. Mehmet hat in der Türkei sein Auskommen gehabt, er hat nach seinem, nun sagen wir, Umzug nach Berlin kein Hartz IV beantragt, und arbeitet nun, inzwischen legal. Er zahlt Steuern, gibt keinem Bettler was, verachtet Zigeuner und Araber (er ist ja Türke) und fährt ein Auto. Er und ich haben sehr viel gemeinsam, viel mehr, als ich und das kinderlose deutsche Paar aus Charlottenburg, er arbeitet in einer NGO, sie arbeitet beim RBB, Altbau mit abgezogenen Dielen, beide Radfahrer, Grünwähler, Veganesser und gegen Atomkraft und neuerdings gegen Russen, aber er natürlich ungedient, obwohl er noch Wehrdienst hätte leisten müssen, nach dem Abi an einem Gymnasium in Heidenheim an der Brenz.

Mehmet, der aus der asiatischen Seite von Istanbul stammt, ist schon viel mehr ein Berliner als dieser NGO-Typ aus Charlottenburg (es gibt ihn wirklich, ich kenne ihn von diversen Grillabenden eines gemeinsamen Freundes). Mehmet ist kein Deutscher, das schafft er nicht, er ist im Herzen Türke, ich verstehe das, ich bin es ja als Deutscher. Wir sind beide Großstädter, die weder vor Krach, Verkehr, Kleinkriminellen oder Hundehaufen Angst haben, für die eher Gutmenschen, Theaterwissenschaftsstudenten oder Mitarbeiter der Stadtpolizei zur Überwachung des ruhenden Verkehrs und zur Ignorierung von Kampfradlern ein Problem sind. Die Stadt aber ist voll von „Deutsch-Türken“ oder „Deutsch-Irgendwas“, die ihren Zeitpass haben, Marke Sawsan Chebli und so.

Diese dritte Gruppe wählt wie die erste. Somit sichert sie sich Asyleinwanderung, Transferzahlungen und Premiumopferstatus.

Mehmet, neulich zu mir als ich ihm den Zwanziger (stimmt so) gab, meinte: „Wir Türken sind ja bekloppt, Ihr Deutschen noch krasser“. Wir lachten beide und checkten uns ab. Es ging, glaube ich, um Radwege, aber auch den Krieg. Die Türkei hatte gerade den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Wir haben zusammen etwas geschwiegen, den Tee ausgetrunken, ich habe ihm Hand geschüttelt, meinte „na dann in drei Wochen“ er nickte mir zu und ich ging.

Berliner unter sich. Leider nur eine Minderheit, in ihrer eigenen Stadt.

Berlindiesel – haha – sehr anschaulich und authentisch geschrieben – super – vielen Dank. Als Kind der Ostzone war ich früher gern in „Berlin – Hauptstadt der DDR“ und kurz nach der Wende im wiedervereinigten Berlin unterwegs. Jetzt bekommen mich keine 10 Gäule mehr dahin. War damals schon schockiert, was für ein ebenso hässliches wie einfallsloses Stahl-Glas Monster sie auf dem Potzdamer Platz hingebaut hatten. kein Charm – kein gar nichts. Sparkassenflair wie in Hannover… naja – bleib ich in meiner nordostdeutschen Provinz. ist lebenswerter.

trotzdem beste Grüße nach Balin und pflegen Sie ihren Diesel…

Der ganze Ärger fing an, als Berlin zum Sammelplatz für alle Wehr- und Ersatzdienstverweigerer wurde …

Grüne weigern sich erwachsen zu werden. Das ist ihr ganzes Geheimnis. Sie haben diese typisch pubertäre Abneigung nicht nur gegen alles Gewachsene und Überlieferte, sondern auch gegen jede Form von Arbeit und Verantwortung. Die Utopie der Grünen ist der ewige Sonntag, die ewige Kindheit, das Schlaraffenland. Übersetzen sie ihre Visionen in Bilder, sehen wir sie auf der faulen Haut liegen. Der Löwe liegt beim Lamm, gebratenen Tauben fliegen ihnen in den Mund, Sex ist eine Form der Unterhaltung und für die Langeweile (und Langeweile ist ein großes Problem für Teenager) gibt es Drogen.

Die Planungsanimation der „Flaniermeile“ erinnert stark an die typischen 08/15 Fußgängerzonen in Klein- und Mittelstädten, alles der gleiche weichgezeichnete Einheitsbrei, mit netten und gutgelaunten Bürgern in picobello sauberer Umgebung, der mit der Realität nach einer Woche nichts mehr gemein hat.

In der Kreisstadt meiner norddeutschen Heimat sah die Haupteinkaufsstraße – auch eine Friedrichsstraße- nach lange geplanter Umgestaltung ganz ähnlich aus. Mittlerweile ist sie tatsächlich zu einer Stätte der Begegnung geworden und fest in nichtdeutscher Hand. Bis vor einigen Jahren lebendiger Anziehungspunkt des ganzen Kreises war ich jetzt schon mehrere Jahre nicht mehr vor Ort, weil der ganze Charme verloren gegangen ist.

Vor einigen Tagen las ich in den NDR-Nachrichten, dass der Innenstadtbereich dieser netten kleinen Stadt zum „gefährlichen Ort“ erklärt wurde, wegen vieler Raubüberfälle, Diebstähle, Prügeleien, Pöbeleien.

Die Innenstädte, egal ob groß oder klein, scheinen nicht mehr zu retten zu sein und mit der ganzen Möblierung beschleunigen die Stadtvertreter das Ganze noch.

Aber warum sollte man von den jetzigen Politikern auch vernünftige Entscheidungen erwarten können? Der galoppierende Irrsinn, überall.

Na ja, aber dieses „Piazza-Projekt“ passt doch hervorragend zu den elitären Vertretern der „Toskana-Fraktion.“ Das ist doch Real-Satire! Und „Bullerbü-Bettina“ ist eine der herausragenden Vertreterinnen der obersten Kompetenz-Liga in Sachen Verkehrspolitik. So wie all ihre Kolleginnen im Berliner Senat!

Nur: Ich verstehe das Lamentieren nicht! Diese Menschen wurden von einer breiten Bevölkerungsschicht der Berliner/innen gewählt und somit für fähig befunden, diese vor sich hin marodierende Stadt zu regieren.

Wer nicht wählen kann, muss halt fühlen. Die Friedrichstraße ist nur ein Symbol für den Untergang einer Stadt, die für viele Menschen einmal ein toller Wohn- und Lebensort war. Adieu Berlin…

So wie unser Minister Habeck (freundlich ausgedrückt) nichts für das Land Deutschland übrig hat, so kann ich dann deutlich sagen, Berlin geht mir m A…… vorbei. Soll es doch vermüllen, verdrecken, nach Urin und Kot stinken und in den einzelnen Stadtvierteln können unsere lieben islamistischen Neubürger in Parallelgesellschaften leben.

Ganz wichtig wäre jedoch, dass diese Stadt keine Geld mehr aus dem Länderfinanzausgleich bekommt, um diese irrsinnigen „Projekte“ fortzuführen

Nun lebe ich seit 32 Jahren in Berlin. Inzwischen tun aber mein Mann und ich, was viele aus Hilflosigkeit tun: Wir ziehen uns auf´s Land zurück und betrachten das Desaster aus der Ferne.

Trotzdem: Ein melancholisches Gefühl des Verlustes meiner Lieblingsstadt und meines Lebensmittelpunktes bleibt mit einem Gefühl der Traurigkeit. Eigentlich wollte ich in Berlin alt werden…..

Ja, es stimmt! Berlin wird mit einer Vehemenz an die Wand gefahren, die ihresgleichen sucht! Ob sie nun die Marodeure Habeck oder Jarasch oder Giffey heißen, ist dabei einerlei. Wir leben in einer verweichlichten Epoche, in der lächerliche Dinge wie Gendersprache zum Maß aller Dinge erklärt werden. Es ist allerdings nicht gänzlich von der Hand zu weisen, dass wir eine härtere Gangart noch erleben werden.

Und ehrlich gesagt: Die Geschäftsleute der Friedrichstr. sollten nicht nicht jammern und wehklagen, sondern zornentbrannt vor den Reichstag ziehen und sich mit dem Hintern am Fußboden festkleben!

Aber der Deutsche und Revolution…….

So! Das wäre mal ne Maßnahme!

Was ein langer Artikel… aber auch langer Lesegenuss, vielen Dank dafür 🙂

„Womit wurde eigentlich damals der Sozialismus im Osten begründet?“

Mit der „… immer besseren Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse des gesamten Volkes“!

Frei von der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.

Und natürlich:

Nie wieder Faschismus und Krieg!

Feindbilder und Ideologie allerorten. Fußgänger besser als Radfahrer. Trans besser als Lesbe.

Dass eine Straße für alle nützlich ist, verstehen die einfach nicht. O mein Gott !

Nur noch Projektionen- von denen ist keiner für sich selbst verantworltich, immer nur die anderen. Das ist doch eine Diagnose…

„Die Berliner neigen dazu, immer die gleichen Parteien zu wählen.“

Das ist nicht berlinspezifisch, wie die Wahlen in diesem Land zeigten.

Von der letzten Wahl kann man das so genau nicht sagen. Da ging ja einiges drunter und drüber – und an Aufklärung scheint keiner interessiert.

Aber wahrscheinlich ist das tatsächlich egal.

Und sollte das Wahlergebnis eine Richtung andeuten, die den Auszählern nicht gefällt, dann wird halt einfach geschätzt. Das ist immerhin seriöser, als Stimmen durch strafunmündige Minderjährige einfach verschwinden zu lassen, wenn diese das nachher evtl. doch noch „petzen“. Und wenn gar nichts mehr geht, dann wurden die Stimmen des bis dahin Führenden eben „doppelt gezählt“ und müssen in einem Rutsch korrigiert werden, auch das ist glaubwürdiger, als mehr Briefwahlstimmen dazuzuerfinden, als es überhaupt registrierte Wähler gibt. Das ist eben „unsere Demokratie“, zu der Sie und ich schon lange nicht mehr gehören. Nächste Wahl gibt es von mir ein Kreuz – über den gesamten Wahlzettel.

“ Die Berliner neigen dazu immer die gleichen Parteien zu wählen“. Genau ! Warum also die Aufregung ? Geliefert wie bestellt und voll verdient!

Das Problem ist doch wohl, dass man im besten Deutschland aller Zeiten wählen kann, was man will. Seit Jahren wird uns trotzdem ein Leipziger Allerlei geboten, dass immer die „Falschen“ mit regieren lässt!

Wissen Sie, wie das Ehepaar Breitenkamp gewählt hat?

Die (Alt-) Parteien haben Deutschland unter sich aufgeteilt. NICHT bestellt und völlig unverdient!

Das ist Fakt und kommt einer Bananenrepublik nicht nur nahe, sondern stellt jede andere in den Schatten!

Das Ergebnis wird in dem wunderbaren Kommentar von Herrn Wendt bestens beschrieben.

Entschuldigung, aber Sie und ich haben es ergo überhaupt nicht „verdient“, was in diesem Land abgeht, auch wenn ich Sie schon richtig verstanden habe.

Traurig aber wahr! Der der Zusammenbruch des Umsatzes der Einzelhandelsgeschäfte wird ignoriert und die politische Doktrin als Riesenerfolg postuliert. Wenn die Fakten stören, werden sie durch das Umdrehen der Wahrheit mit einem gigantischen Schuß linksgrüner Ideologie ins Gegenteil verkehrt. Man sollte es sich ein- oder zweimal antun, diese Dame im Interview zu hören oder zu lesen. Es ist unglaublich, wie Begriffe einfach anders definiert und ins Gegenteil entstellt werden. Als wäre ein Tisch plötzlich ein Stuhl und der Fußboden die Decke. Diese ideologiefesten und minderbemittelten Politikerdarsteller, sind in ihren Ausführungen so unglaublich dreist, jedoch noch dreister ist die gespielte Empörung darüber, daß mehr und mehr Bürger Staatsverdrossen sind und hier ihre innere Kündigung abgegeben haben. Deutschland zerbröselt, von Spaltung zu sprechen ist eine Verniedlichung.

Das erinnert mich an kleine Kinder. Sie wissen nicht, was sie tun, aber das nachhaltig.

An ihren Werken sollt ihr sie erkennen.

Und man erkennt keinen Verstand und keinen Geschmack. Woher auch bei grünen Raumsoziologen und Philosophinnen?

Berlin verdient auch nichts Besseres, ich habe da ein Jahr gelebt und bin seit 32 Jahren froh, nur noch selten und dann nur tageweise dort zu sein.

Wer nostalgische Gefühle hat, kann sich die Friedrichstraße auf google-maps/streetview anschauen. Stand 2008.

Wenn es den Berlinern aber gerade so gefällt ? Schließlich haben sie eine Jarasch ins Amt gehievt und die macht nun genau das was sie kann. Das sie nichts ist und noch weniger kann, wusste man vor der Wahl.

Mir selber ist der Reichhauptslum völlig egal. Ich komme nur bis Schönefeld und das gehört nicht zum Slum.

Elegantes Stadtleben findet derweil in Leipzig, Budapest, Dresden oder Prag statt.

Wer diese Städte kennt, will überhaupt nicht in die deutsche Hauptstadt.

Sollen doch die Ököspiesser diesem Nest den Rest geben.

Berlin, die Stadt mit dem Flair der dritten Welt!

und die anderen deutschen Großstädte sind auf dem besten Wege dem Reichshauptslum zu folgen, danke an alle Beteiligten.

Ja, ein super „Flair“. Ich bin in den letzten 30 Jahren genau 1x (beruflich bedingt, nicht freiwillig) in Berlin gewesen, das reicht auch. Ich bin mit dem Taxi in Berlin angekommen, habe den rechten Fuß aus dem Auto gesetzt und zwar genau(!) in einen Haufen Hundekot. Das war mein erster Eindruck von Berlin, irgendwie bezeichnend. Auch sonst habe ich mich in dieser verdreckten Stadt total unwohl gefühlt und das heißt schon was, ich bin immerhin im Ruhrpott aufgewachsen. Das ist für mich Berlin, freiwillig würde ich da niemals mehr hinfahren!