„So darf man nicht verallgemeinern!“, „Man muss doch differenzieren!“, „Pauschalisierungen sind pauschal falsch!“. – Ich höre solche Belehrungen häufig. Manchmal ärgere ich mich selbst darüber, dass Menschen nicht genauer differenzieren. Viel häufiger aber ärgern mich Differenzierungs-Forderungen, die unabhängige Gedanken im Zaum halten wollen, anstatt ihnen freien Lauf zu lassen.

In diesem Artikel erkunde ich anhand von Beispielen aus der Politik und aus dem Alltagsleben, wie wir Pauschalisierungen und Differenzierungen einsetzen können, um sorgfältiger und origineller zu denken. Und ich argumentiere, dass der Königsweg nicht genau zwischen Differenzierung und Pauschalisierung liegt, sondern dass es sinnvoll sein kann, manchmal weit in die Gefilde der Pauschalisierung und ein anderes Mal weit in die Gefilde der Differenzierung vorzudringen.

Da man klare Definitionen braucht, um sinnvoll pauschalisieren und differenzieren zu können, beschäftige ich mich außerdem mit dem Unterschied zwischen absoluten und relativen Definitionen und mit verschiedenen Bedingungstypen.

Eine Anekdote

Der Linguist Michael Drout erzählt folgende Anekdote: Seine kleine Tochter, nennen wir sie Anne, kannte erst wenige Wörter. Sie teilte die belebte Welt in zwei Kategorien: Erstens die Kategorie „Hundi“. Diese Kategorie umfasste alle Tiere, die sie bislang kennengelernt hatte. Zweitens die Kategorie „Papa“. Dazu gehörten alle Menschen. Als Drout mit Anne in den Zoo ging, sah sie zum ersten Mal Löwen, Giraffen und Elefanten. Sie zeigte auf jedes Tier und rief „Hundi!“. Dann sah sie das erste Mal einen Affen, zeigte auf ihn und rief begeistert „Papa!“. [1]

Solche Anekdoten sind für Linguisten und für Kognitionswissenschaftler interessant, denn die pauschalisierende kleine Anne verrät uns nicht nur etwas über den Spracherwerb, sondern auch über den „Denkerwerb“ eines Menschen. Stark vereinfacht ist die Wissenschaft menschlicher Kognition zu folgendem Schluss gekommen: Denken bedeutet Konzepte bilden. Als Kinder betrachten wir Tiere, als Jugendliche beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Musikstilarten und als Erwachsene arbeiten wir z. B. als Architekten und studieren Baumaterialien. Wir erkennen Gemeinsamkeiten (wir pauschalisieren) und Unterschiede (wir differenzieren). Auf dieser Basis entwickeln wir Konzepte (wir definieren).

Wir erkennen dank unserer Pauschalisierungsfähigkeit, dass alle Hunde sich ähnlich sind, und dank unserer Differenzierungsfähigkeit, dass Hunde sich von Katzen unterscheiden. Wir brauchen beides zur Klassifikation der Spezies „Hund“. Hunde-Narren erkennen außerdem, dass bestimmte Hunde etwas mit bestimmten anderen Hunden, aber nicht mit allen Hunden gemeinsam haben. So können sie dutzende Hunderassen auseinanderhalten. Auch das ist selbstverständlich eine Pauschalisierungsleistung (Samson, Sören und Senta sehen sich alle ähnlich, und da Samson ein Schäferhund ist, sind Sören und Senta wohl ebenfalls Schäferhunde), aber ebenfalls eine Differenzierungsleistung (Samson, Sören und Senta sehen anders aus, als die Doggen Don und Dora).

Das funktioniert nicht nur bei Gegenständen und Lebewesen, sondern auch bei abstrakten Ideen (wie der Freiheit) oder sogar Gefühlen (wie der Liebe). Ist unser modernes Konzept romantischer Liebe eine Erfindung von Romanciers des 18. und 19. Jahrhunderts, so wie viele Geistes- und Sozialwissenschaftler glauben (unter ihnen der Populärphilosoph Richard David Precht)? [2] Diese Theorie geht mir zu weit, aber gewiss verändert und verfeinert sich unsere persönliche Definition der Liebe mit jedem gelesenen Buch, jedem geschauten Film und jeder Alltagsbeobachtung oder persönlichen Erfahrung zum Thema. Jede zusätzliche Information zur Liebe wird pauschalisierend auf ihre Gemeinsamkeiten und differenzierend auf ihre Unterschiede hin mit allen bereits vorhandenen Informationen abgeglichen und zu einem neuen Gesamtbild zusammengefügt.

An Annes Beispiel zeigt sich, dass wir mit zunehmendem Alter stärker differenzieren. Trotzdem ist Pauschalisierung für das Denken in jedem Alter notwendig. Es bleibt die Frage, unter welchen besonderen Umständen sie sinnvoll als Instrument eingesetzt werden kann und wo sie der Erkenntnis im Wege steht.

Differenzierung, Pauschalisierung und Bildbearbeitung

Haben Sie schon einmal mit einem Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop den Kontrast eines Bildes – z. B. eines schwarz-weiß-Fotos – verändert? Probieren Sie es aus: Sie können den Kontrast niedrig einstellen. Dann sehen sie viele Graustufen, manche Bildinformationen treten also stärker hervor. Dafür treten die Konturen in den Hintergrund. Oder Sie können den Kontrast hoch einstellen. Dann werden die Kanten und Konturen deutlicher. Dafür treten die Graustufen in den Hintergrund. Je nachdem, ob man gezielt die Graustufen oder die Konturen hervorheben möchte, haben beide Einstellungen ihre Vorteile. Ein Foto, bei dem die Einstellung in der Mitte liegt, bildet die Realität zwar korrekt ab. Durch das Bewegen des Reglers offenbaren sich aber zusätzliche Aspekte dieser Realität, die sehr interessant sein können.

Das Differenzieren gleicht einer niedrigen Kontrasteinstellung. So wie das Bild bei niedrigem Kontrast viele Graustufen zeigt, so offenbart bspw. eine differenzierte Betrachtung einer Religion viele Glaubensunterschiede. Das Pauschalisieren gleicht einer hohen Kontrasteinstellung. So wie das Bild bei höherem Kontrast klare Konturen zeigt, so offenbart eine pauschalisierende Betrachtung einer Religion ihre grundlegenden Wesensmerkmale.

Wir können noch mehr aus diesem Vergleich herausholen: Der Bildbearbeiter beginnt mit einem ganz eindeutigen Bearbeitungsobjekt, nämlich mit einem idealerweise gestochen scharfen Bild. Ein überdurchschnittlicher Denker sollte genauso beginnen. Er kann seinem Betrachtungsgegenstand die Schärfe einer Fotografie aber nur verleihen, wenn er diesen Gegenstand zuerst einmal klar definiert. Versäumt er das, so werden seine Pauschalisierungen und Differenzierungen nicht das bestmögliche Ergebnis – also den größtmöglichen Erkenntnisgewinn – erzielen. [3]

Absolute und relative Bewertungen, oder: „Wie viel Armut gibt es in Deutschland?“

Beim Definieren und Bewerten ist es meistens sinnvoll, zwischen absoluten und relativen Bewertungen zu unterscheiden. Wir kennen diese Bewertungsunterschiede aus der Armutsforschung. Die Medien berichten, dass 15,7 % aller Menschen in Deutschland arm sind. Dieser Zahl liegt eine relative (also eine vergleichende) Armutsbewertung zu Grunde: Wer weniger als 50 % des mittleren Einkommens bezieht, gilt als arm (2015 waren das für Alleinlebende 917 € im Monat). [4] Man könnte alle Einkünfte in Deutschland verdoppeln oder halbieren – an der relativen Armutsrate würde das nichts ändern, denn es zählt nur der Vergleich zu den Landsleuten. In Gambia liegt das monatliche Durchschnittseinkommen bei 29 €. [5] Der Deutsche mit 917 € im Monat ist also arm, der Gambier mit 15 € im Monat ist es nicht.

Bei absoluten Armutsdefinitionen wird dagegen festgelegt, was ein Mensch allermindestens benötigt. Wer weniger hat, ist arm. Hier handelt es sich nicht um eine vergleichende, sondern um eine fixierte Bewertung. Die Weltbank definiert, dass ein Mensch als absolut arm gilt, wenn er weniger als 1,90 $ pro Tag (also etwa 53 € im Monat) zur Verfügung hat. [6] Relevant ist die Kaufkraft des Geldes, nicht das tatsächliche Dollareinkommen laut Umrechnungskurs – arm ist man also, wenn man sich nicht jeden Tag Dinge leisten kann, die in den USA 1,90 $ kosten. Wer in Gambia ein Durchschnittseinkommen von 29 € bezieht, der ist laut Weltbank folglich trotzdem arm. In Deutschland dagegen dürfte es dieser Definition zufolge gar keine Armen geben, denn 53 € im Monat kann man sich hier sogar mit Pfandflaschensammeln verdienen. Obwohl etwa eine Milliarde Menschen weltweit dieser Weltbank-Definition zufolge in absoluter Armut leben, bemängeln manche Kritiker verständlicherweise, dass 1,90 $ als Bewertungsgrundlage zu niedrig und die wirkliche Anzahl absolut Armer wesentlich höher ist.

Beide Bewertungsgrundlagen haben Vor- und Nachteile. Eine relative (bzw. vergleichende) Armutsbewertung bildet die Ungleichheit und eine absolute (bzw. fixierte) Armutsbewertung bildet die tatsächlichen Lebensumstände in einer Gesellschaft ab. Bei der Armutsbewertung finde ich fixierte Bewertungsmaßstäbe und bei der Bewertung von Staaten oder Religionen finde ich vergleichende Maßstäbe aussagekräftiger.

Definitionen und Bedingungen, oder: „Was macht einen guten Politiker aus?“

Wir können besser bewerten, ob eine Aussage stimmt, wenn wir zuvor klar definieren, unter welchen Bedingungen sie gilt. In der Philosophie unterscheidet man zwischen notwendigen Bedingungen (hier müssen mehrere Bedingungen notwendigerweise erfüllt sein, damit eine Aussage gilt) und hinreichenden Bedingungen (hier reicht eine einzige Bedingung aus, damit eine Aussage gilt). Für den Zweck dieses Artikels bleibe ich aber etwas allgemeiner.

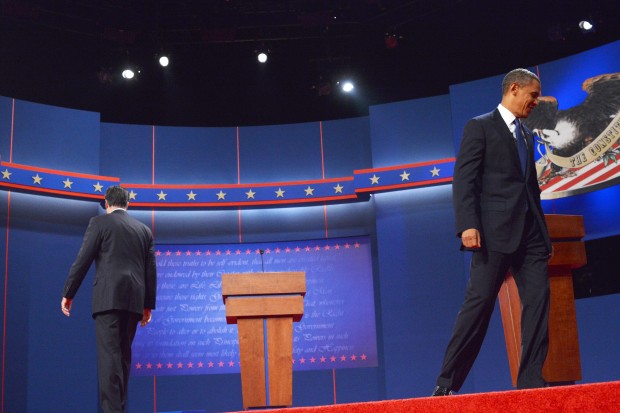

Betrachten wir die Aussage: „Merkel und Trump sind gute Staatoberhäupter.“ (Dass in Deutschland theoretisch nicht der Kanzler, sondern der Präsident das Staatsoberhaupt ist, lassen wir hier außer Acht.) Wir können nun nach Bedingungen für die Geltung dieser Aussage suchen.

Mein Vorschlag:

(Bedingung 1:) Ein gutes Staatoberhaupt handelt vorausschauend.

(Bedingung 2:) Ein gutes Staatoberhaupt entscheidet nach rationalen, nicht nach emotionalen Gesichtspunkten.

(Bedingung 3:) Ein gutes Staatoberhaupt sucht sich qualifizierte, unabhängig denkende Berater und berücksichtigt deren Rat.

(Bedingung 4:) Ein gutes Staatoberhaupt ist gebildet und gut informiert.

(Bedingung 5:) Ein gutes Staatsoberhaupt ist intelligent.

(Bedingung 6:) Ein gutes Staatsoberhaupt respektiert und berücksichtigt den Willen des Volkes, ist aber gleichzeitig bereit, im Sinne des Volkes auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wenn der Volkswille kurzsichtig oder irrational ist und das Staatsoberhaupt die Lage dank seiner privilegierten Informationen besser beurteilen kann.

(Bedingung 7:) Ein gutes Staatoberhaupt ist ein guter Redner und Kommunikator.

Dieser Bedingungskatalog ist nur das Ergebnis eines kurzen Brainstormings und könnte sicher verbessert und erweitert werden. Ich denke, Trump erfüllt höchstens eine der Bedingungen, denn mit viel gutem Willen würde ich ihn als halbwegs guten Kommunikator bezeichnen. Merkel erfüllt meines Erachtens gleichfalls höchstens eine Bedingung, denn mit genauso viel gutem Willen gestehe ich ihr zu, halbwegs gebildet und informiert zu sein.

Wenn wir festlegen, dass die Erfüllung einer einzigen Bedingung ausreicht, um ein Staatsoberhaupt für ein Amt zu qualifizieren, dann sind Merkel und Trump möglicherweise gute Staatsoberhäupter. Wenn wir festlegen, dass mindestens vier der sieben Bedingungen erfüllt sein müssen, damit jemand zumindest eher als gutes denn als schlechtes Staatsoberhaupt gelten kann, dann sieht es meiner Meinung nach schlecht für Merkel und Trump aus. Und wenn wir festlegen, dass alle Bedingungen erfüllt sein müssen, dann sind beide wohl chancenlos, denn gewiss wird niemand behaupten wollen, dass Trump gebildet und gut informiert ist, oder dass Merkel in der Flüchtlingsfrage vorausschauend gehandelt hat. Selbst, wenn man wie Martin Schulz glaubt, dass Flüchtlinge uns etwas bringen, das „Wertvoller als Gold“ ist [7], oder wenn man Flüchtlinge so wie Katrin Göring-Eckardt als ein „Geschenk“ preist, das unser Land „religiöser, bunter, vielfältiger und jünger“ [8] macht, so muss man doch zumindest eingestehen, dass die Zustände während dieser Wanderungsbewegungen kaum chaotischer hätten sein können und dass dieses Problem sich von langer Hand angekündigt hat (siehe dazu bspw. Robin Alexanders Buch Die Getriebenen) [9].

Ich will hier nicht entscheiden, wie anspruchsvoll man bezüglich solcher Bedingungen sein sollte, sondern nur illustrieren, dass man eine These mithilfe von Bedingungen strukturierter durchdenken und diskutieren kann. Man schweift weniger leicht vom Thema ab und bei Diskussionen ist ein Konsens leichter zu erzielen, sofern sich die Kontrahenten auf übereinstimmende Definitionen festlegen können. Selbst, wenn eine Einigung nicht glückt, wird immerhin deutlich, was jeder unter der Fragestellung versteht und wo die Differenzen liegen.

Ein praktisches Beispiel: „Was ist ein Unrechtsstaat?“

Kommen wir mit diesen Denkwerkzeugen im Gepäck zurück zu unserem Hauptthema „Differenzierung und Pauschalisierung“.

Der Blogger Meister Petz (der Blog heißt „Zettels Raum“) [10] kontrastiert Zitate von Gesine Schwan (frühere Präsidentschaftskandidatin der SPD) und Jakob Augstein (Spiegel Kolumnist). Schwan möchte die DDR nicht als Unrechtstaat bezeichnen. Sie schreibt in der ZEIT, dass die DDR zwar eine Diktatur und ein Willkür-Staat ohne Gewaltenteilung und unabhängige Justiz gewesen sei (so charakterisiert Schwan den DDR-„Maßnahmenstaat“), aber im Alltag der Bürger, in DDR-Kindergärten oder DDR-Bauämtern sei es auch gerecht zugegangen (das bezeichnet sie als DDR-„Normenstaat“). Man müsse also „differenzierter argumentieren“ und dürfe nicht „pauschal“ vom DDR-Unrechtsstaat sprechen. In Schwans Wortlaut klingt das so:

Wird der Staat pauschal zum „Unrechtsstaat“ gemacht, folgen daraus auch Wertungen für die Lebenswirklichkeit der Menschen. […] Entweder der DDR-Staat hat als „Unrechtsstaat“ 40 Jahre lang jede Schule, jeden Kindergarten, jedes Bauamt geprägt und die Menschen jederzeit in sein Unrecht […] hineingezogen. Dann verliert die gegenwärtig gängige […] Unterscheidung zwischen den Menschen und dem politischen System […] jeden Sinn. Denn dann mussten sich alle kompromittieren. Oder man konzediert, dass es […] Bereiche im Staat der DDR gab, in denen es trotz des Damoklesschwerts der SED-Willkür faktisch, wenn auch nie gesichert, auch rechtlich zuging. […] Um diese Unterscheidung geht es mir in der Abwehr der totalisierenden Deutung des „Unrechtsstaats“.Wer definiert, darf auch pauschalisieren [11]

Jakob Augstein dagegen hat kein Problem mit „totalisierenden Deutungen“. Er bezeichnet die USA bei SPIEGEL ONLINE ohne Skrupel als „Folterstaat“ und „Unrechtsstaat“. Sein Wortlaut:

Die USA sind ein Folterstaat. Wir wussten das. Jetzt können wir es nachlesen. Schwarz auf weiß. In einem Bericht des amerikanischen Senats. […] In den USA wurde Unrecht zum System und das System dadurch zum Unrechtsstaat. [12]

Glaubt Augstein, dass in amerikanischen Kindergärten und Bauämtern gefoltert wird? Wahrscheinlich nicht. Er hält einen solchen Grad an Differenzierung in Bezug auf die USA eben einfach nicht für nötig.

Beide versäumen es, den Begriff Unrechtsstaat explizit zu definieren. Eine gute Definition ist allgemein genug, um alle wichtigen Aspekte eines Phänomens mit einzubeziehen und gleichzeitig konkret genug, um dieses Phänomen sinnvoll abzugrenzen. In unserem Fall sollte die Definition außerdem deutlich machen, welche vergleichenden oder fixierten Bewertungskriterien ein Staat erfüllen muss und unter welchen Bedingungen dieser Staat als Unrechts- oder Folterstaat gelten kann. Ich will versuchen, die von Augstein und Schwan implizierten Definitionen herauszuarbeiten.

Differenzierung zur Verteidigung der DDR. Schwan vertritt den scheinbar widersprüchlichen Standpunkt, dass die DDR kein Rechtsstaat, aber auch kein Unrechtsstaat gewesen sei. [13] Zugleich lehnt sie den Begriff des Unrechtsstaats aber nicht grundsätzlich ab, sondern nur in Bezug auf die DDR. Schwans fixierte Kriterien bei der Bewertung von Staaten lauten: „Was tut der Staat an sich“ (der „Maßnahmenstaat“) und „was tun die Bürger im Alltag“ (der „Normenstaat“). Sie argumentiert, dass der DDR-Maßnahmenstaat kein Rechtsstaat war, der DDR-Normenstaat aber schon. Wegen des gerechten Normenstaates ist die DDR also kein Unrechtsstaat. Wegen des ungerechten Maßnahmenstaates ist sie aber auch kein Rechtsstaat.

Wie unsinnig diese Einordnung ist, wird spätestens bei einer vergleichenden Betrachtung von Rechts- bzw. Unrechtsstaaten deutlich. Es gibt Schwans Ausführungen zufolge nämlich auf der ganzen Welt keinen einzigen richtigen Unrechtsstaat. Sogar in Nordkorea wird man Kindergärten finden, in denen es auch mal gerecht zugeht. Sogar in Saudi-Arabien gibt es neben einem „Maßnahmenstaat“ auch einen „Normenstaat“.

Welche Bedingungen liegen Schwans Definitionen zugrunde? Gerechte Interaktionen der Bürger im Alltag sind laut Schwan scheinbar eine ausreichende Bedingung dafür, dass ein Staat kein Unrechtsstaat ist. Sie sind aber keine ausreichende Bedingung dafür, einen Staat als Rechtsstaat zu klassifizieren. Ein Rechtsstaat muss stattdessen unbedingt weitere Bedingungen erfüllen (freie Wahlen, Gewaltenteilung und so weiter). Schwirrt Ihnen der Kopf? Mir auch!

Schwan schreibt, dass „die gegenwärtig gängige […] Unterscheidung zwischen den Menschen und dem politischen System […] jeden Sinn verliert“, wenn man die DDR als Unrechtsstaat bezeichnet, weil „sich dann alle kompromittieren mussten“. Tatsächlich ist es genau umgekehrt: Gerade, wenn man zwischen den Menschen und dem politischen System unterscheidet, kann man den DDR-Staat problemlos als Unrechtsstaat bezeichnen, ohne die Bürger unter einen Generalverdacht zu stellen. Schwan tut also genau das, was sie den DDR-Kritikern vorwirft und was diese Kritiker eben nicht tun: Sie schließt vom Alltagsverhalten der Bürger auf das Wesen des Staates, anstatt beides voneinander zu trennen. Mithilfe klarer Definitionen kann man „pauschal“ und schonungslos politische Systeme bewerten und darstellen, wie sie den (moralischen) Handlungsspielraum ihrer Bürger einschränken, ohne die Bürger dabei zu verurteilen. Schwans politisch korrekte Differenzierungsbemühungen und die daraus folgenden Widersprüche und Verwirrungen beweisen, dass eine Maximaldifferenzierung selten der Königsweg ist.

Pauschalisierung zur Verurteilung der USA. Sieht die Sache bei Augsteins Pauschalisierung besser aus? Der Blogger Meister Petz gibt zwar zu bedenken, dass in den USA nicht nur gefoltert wurde, sondern dass diese Folterungen auch durch den Staat aufgeklärt, publiziert und (größtenteils) wieder verboten wurden. Augstein hätte das schwierige Verhältnis der USA zur Folter mit dem sehr unkomplizierten Verhältnis Saudi-Arabiens zur Folter kontrastieren können. Stattdessen definiert Augstein einen Folterstaat einfach als einen Staat, in dessen Auftrag gefoltert wird, oder einen Staat, der seine Folterer (noch) nicht verurteilt und bestraft hat. Nach Augstein kann ein Folterstaat kein Rechtsstaat sein. Folter ist also Augsteins einziges Kriterium bzw. seine einzige – und ausreichende – Bedingung.

Vergleichend betrachtet kann man auf der Basis dieser Definition nicht zwischen den USA und Saudi-Arabien unterscheiden, obwohl es einen klaren Unterschied gibt. Aber genau diese Gleichsetzung der USA mit den Diktaturen dieser Welt ist Augstein wichtig. Die USA und ein Land wie Deutschland kann man diesen Kriterien zufolge dagegen nicht gleichsetzen. Folglich erlaubt Augsteins Definition durchaus sinnvolle Ländervergleiche.

Ich würde mindestens drei Bedingungen für einen Rechtsstaat formulieren:

(Bedingung 1:) Ein Rechtsstaat garantiert eine unabhängige, gerechte und verhältnismäßige Justiz für jedermann.

(Bedingung 2:) Die Wahlen sind frei und geheim.

(Bedingung 3:) Es herrscht Meinungs- und Pressefreiheit.

Ob die USA diese Bedingungen voll erfüllt ist Ansichtssache. Man könnte argumentieren, dass ihre Folterpraxis ein Beweis dafür ist, dass Bedingung 1 nicht uneingeschränkt gilt bzw. galt. Dafür steht es um die Meinungs- und Pressefreiheit in den USA aber sehr viel besser als hier.

Offenkundig möchte Augstein aber nicht umständlich diskutieren, welche Bedingungen für Rechtsstaaten gelten, sondern stattdessen festlegen, dass Folter eine ausreichende Bedingung dafür ist, einen Staat als Unrechtsstaat zu verurteilen. Genau darin liegt der pauschale Charakter seiner Argumentation. Für einen Lexikoneintrag zum Begriff „Unrechtsstaat“ würde der Satz „ein Unrechtsstaat ist ein Staat, in dem gefoltert wird“ wohl kaum genügen. Aber für einen SPIEGEL-Kommentar, der nur deutlich machen will, wie weit die USA sich unter George W. Bush von rechtsstaatlichen Normen entfernt hat, reicht eine solche Definition meines Erachtens aus. Und immerhin ist Augsteins Kommentar im Gegensatz zu Schwans Artikel klar, widerspruchsfrei und kohärent.

Unser DDR-versus-USA-Beispiel zeigt also, dass eine scheinbar sehr sachliche, differenzierte und nachdenkliche Bewertung wie die von Schwan wertlos und eine vergleichsweise lapidare Pauschalisierung wie die von Augstein legitim sein kann.

Wann genau ist Pauschalisierung legitim oder sogar unvermeidbar?

Wann ist es nun allgemein betrachtet geboten, zu pauschalisieren, und wann ist es wichtig, möglichst genau zu differenzieren? Folgende Aspekte sollten aus meiner Sicht berücksichtigt werden.

Kürze/Länge: Man kommt normalerweise nicht ohne Pauschalisierung aus, wenn man eine Aussage auf sehr engem Raum unterbringen muss. Dieser Pauschalisierungszwang spricht nicht grundsätzlich gegen kurze Texte. Mit einem Medium wie Twitter kann man beispielsweise richtig oder falsch umgehen. Tweets können zum Nachdenken anregen, aber nicht die ganze, ausdifferenzierte Wahrheit verkünden. Dasselbe gilt für Aphorismen, Xenien, Sprichwörter, Karikaturen oder Gedichte.

Ein unpolitisches Beispiel: „Gleich und Gleich gesellt sich gern.“ „Gegensätze ziehen sich an.“ Obwohl sie sich widersprechen, sind beide Sprichwörter irgendwie wahr (wobei das erste wohl noch wahrer ist als das zweite). Beide müssen pauschalisieren, um die Kürze zu haben, die von einem Sprichwort erwartet wird.

Sprachästhetik: Manchmal pauschalisiert man nicht ausschließlich der Kürze, sondern der Schönheit wegen. Sprachkünstler wie Oscar Wilde oder Friedrich Nietzsche haben sich in ihren pauschalisierenden Aphorismen häufig selbst widersprochen. Sie hätten ausführlicher und differenzierter sein können, aber dann wäre jeder Aphorismus literarisch weniger ansprechend und kraftvoll gewesen.

Die ebengenannten Sprichwörter demonstrieren auch diesen Punkt. Ein Satz wie „Gleich und gleich gesellt sich meistens gerne, aber manchmal ziehen sich Gegensätze auch an“ wäre in seiner Differenziertheit zwar wahrer als die isolierten Sprichwörter, er klingt dafür aber vergleichsweise schwach, beliebig und hässlich.

Ungefähre Wahrheit: Eine pauschalisierende Aussage kann angemessen sein, wenn sie zumindest ungefähr zutreffend ist. Wer auf jede Ausnahme eingehen will, der läuft Gefahr, die großen Zusammenhänge und das Wesentliche aus den Augen zu verlieren.

Über 90 Prozent aller Gewaltverbrechen werden von Männern begangen. Es ist also okay, pauschalisierend zu sagen: „Männer sind das gewalttätige und Frauen das friedliche Geschlecht.“ Nur böswillige Zuhörer nehmen solche Sätze in ihrer Pauschalität absolut wörtlich und kontern mit einem Satz wie „Du willst also sagen, dass selbst der friedlichste Mann auf der Welt noch gewalttätiger ist, als die gewalttätigste Frau der Welt?“ Natürlich will niemand so etwas behaupten.

Kategoriespezifische Aussagen: Pauschalisierung ist notwendig, wenn man an den grundlegenden Eigenarten von „Oberkategorien“ interessiert ist. Wenn ich mir über die kategoriespezifischen Eigenarten „der Männer“ oder „des Islams“ Klarheit verschaffen will, dann muss ich pauschal urteilen. Ist es dagegen mein Ziel, Aussagen über „Unterkategorien“ zu treffen, muss ich stärker differenzieren und Ausnahmen mit in Betracht ziehen. So kann ich z. B. differenzierend sagen: „Unter den Aleviten gibt es sehr verschiedene Strömungen. Manche Aleviten verstehen sich als integraler Bestandteil des Islams. Andere betrachten das Alevitentum als vollkommen eigenständige Religion. Für sie spielt Mohammed als Vorbild keine oder zumindest eine untergeordnete Rolle.“

Will ein Politiker entscheiden, ob Türken für die Einreise nach Deutschland grundsätzlich ein Visum brauchen, dann reicht es, den (türkischen) Islam pauschal zu betrachten, denn es geht ja um eine Regelung, von der pauschal alle Türken betroffen sind. Wenn es dagegen sein Ziel wäre, ausgewählten Türken eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu gewähren, dann könnte es sinnvoll sein, sorgfältig zwischen Sunniten und Aleviten oder sogar zwischen verschiedenen alevitischen Strömungen zu unterscheiden, weil Unterschiede in der Integrationsfähigkeit solcher Zuwanderer zu erwarten sind.

Politik / Gesetzgebung: Wie wir gerade am Visumsbeispiel gesehen haben, ist Pauschalisierung gerade in der Politik oft notwendig, weil Gesetze meist pauschal gelten und nicht zwischen verschiedenen Individuen unterscheiden sollen, sondern bestenfalls zwischen verschiedenen Gruppen.

Andere Beispiele, die nichts mit Über- oder Unterkategorien zu tun haben, machen diesen Punkt noch deutlicher: Das Gesetz sagt, dass man frühestens mit 17 Jahren einen Führerschein machen darf. Gibt es 15jährige, die verantwortungsvoll und reif genug sind, um Auto zu fahren? Natürlich. Gibt es 30jährige, die nicht verantwortungsvoll und reif genug sind? Natürlich. Sofern es pauschal betrachtet aber richtig ist, dass 18jährige verantwortungsvoller und reifer sind als 15jährige, ist es auch vernünftig, wenn Menschen erst ab 17 oder 18 fahren dürfen. Es wäre ein viel zu hoher bürokratischer Aufwand, jeden Einzelfall zu prüfen.

Vergleiche: Wie ich im letzten Abschnitt deutlich gemacht habe, sind viele pauschalisierende Äußerungen vergleichend gemeint. Sie werden normalerweise auch vergleichend verstanden. In diesem Sinn sind sie legitim.

So kann man den Islam zumindest vergleichend als gewalttätige Religion bezeichnen, denn die heiligen Schriften, der islamische Prophet, islamische Gesellschaften und muslimische Ansichten sind gewalttätiger, als ihre nicht-islamischen Kontrapunkte. Diese vergleichende Pauschalaussage bedeutet selbstverständlich nicht, dass keine friedliche Islamauslegung denkbar ist oder dass alle Muslime gewalttätig sind. (Zu diesem Thema folgt demnächst ein weiterer Artikel mit dem Titel „Den Islam gibt es doch gar nicht!“)

Publikum: Ob Differenzierung oder Pauschalisierung sinnvoll ist, hängt häufig vom Publikum ab. In einer Unterhaltung mit einem 10jährigen Jungen ohne Vorwissen über den Islam kann ich nicht davon ausgehen, dass er jede Pauschalisierung als solche verstehen und einordnen kann. Allerdings ist es bei einem solchen Gesprächspartner sinnvoll, mit einem allgemeinen Überblick zu beginnen. Folglich sollte ich auch nicht zu sehr differenzieren. Ich werde dem Jungen also nichts von den Unterschieden zwischen verschiedenen alevitischen Strömungen erzählen, weil ich ihn damit vermutlich verwirren würde. Stattdessen werde ich ihm vergleichsweise pauschal die wichtigsten Wesensmerkmale des Islams darlegen und darauf hinweisen, dass es verschiedene islamische Strömungen und viele Ausnahmen gibt.

Wenn ich mich dagegen mit gut informierten Erwachsenen über den Islam im Allgemeinen unterhalte, dann kann ich davon ausgehen, dass ein wohlmeinender Gesprächspartner sinnvolle Pauschalisierungen richtig verstehen und einordnen kann. Es wäre paternalistisch und herablassend, jede denkbare Differenzierung und Einschränkung vorzunehmen. Wenn wir dann auf Details zu sprechen kommen, kann ich jedoch auch differenzieren, ohne meinen Gesprächspartner zu überfordern.

Fazit

Eines der größten Hindernisse beim Denken ist der sogenannte „Confirmation Bias“. Wenn wir mit einer vorgefassten Meinung an ein Thema herangehen, dann werten wir jedes Argument, jede Anekdote und jedes Indiz, das zu unserer Meinung passt, als einen schlagenden Beweis für die Richtigkeit unserer Position. Alles, was nicht zu unserer Meinung passt, nehmen wir kaum zur Kenntnis.

Schwan will die DDR nicht als Unrechtsstaat sehen. Also sucht sie nach einem einzigen Kriterium, das ihre Meinung belegen könnte, findet dieses Kriterium im Alltagsleben der Bürger und spricht die DDR von diesem Vorwurf frei. Genauso schnell ist Augstein dazu bereit, die USA zu verurteilen.

Trotz dieses allgegenwärtigen Confirmation Bias unterscheiden sich Menschen in ihrer Denkfähigkeit und Objektivität. Gutes Denken erfordert Übung und Methodik. Wenn wir eine Sache einmal nach fixierten und einmal nach vergleichenden Kriterien bewerten, wenn wir nach guten Vergleichen suchen, wenn wir verschiedene Bedingungen ausprobieren, um zu eindeutigen Definitionen zu kommen, und wenn wir konstruktiv mit Differenzierungen und Pauschalisierungen umgehen, dann werden wir beim Denken bessere Ergebnisse erzielen.

Da die Vorteile von Pauschalisierung so häufig übersehen oder gar geleugnet werden, habe ich sie hier besonders herausgestellt. Das beliebte Argument, Menschen seien zu dumm, um Pauschalisierungen richtig einordnen zu können, überzeugt mich nicht. Wenn der Durchschnittsmensch noch nicht einmal imstande wäre, eine Pauschalisierung als solche zu erkennen, dann könnte man die Idee des mündigen, wahlberechtigten Bürgers mitsamt der Demokratie zu den Akten legen, zumal Pauschalisierung für unser Denken so wichtig ist, dass wir gar nicht auf sie verzichten können.

Erinnern wir uns an die kleine Anne: Es ist gewiss sinnvoll, zwischen Menschen und Tierarten zu differenzieren. Die Grobheit von Annes Kategorisierung hat es ihr aber erlaubt, eine Erkenntnis zu gewinnen, die Menschen Jahrtausende verborgen blieb, bis Darwin und die Genetiker den Beweis erbrachten: Papa sieht anders aus als der Löwe oder der Elefant, aber dem Affen da ist er verdammt ähnlich!

Carl Lang betätigt sich nach einem Studium der Literaturwissenschaft, Linguistik und Philosophie als Essayist und Liedtexter. Er fühlt sich keinem politischen Lager zugehörig und interessiert sich besonders für Moralphilosophie und Religionskritik.

[1] Drout, Michael. A Way with Words. Recorded Books, 2006.

[2] Kuchler, Barbara. Wahnsinn zu zweit. The European. Theeuropean.de, 23.04.2014.

http://www.theeuropean.de/barbara-kuchler/8201-liebe-ist-eine-erfindung-der-neuzeit

Precht, Richard David. „In der Liebe folgen wir Drehbüchern“. Welt Online. Welt.de, 17.03.2009.

https://www.welt.de/kultur/article3391952/In-der-Liebe-folgen-wir-Drehbuechern.html

Precht, Richard David. Liebe: Ein unordentliches Gefühl. Goldmann, 2009.

[3] Allerdings kann ein Denker bewusst mit einer schlechten Definition beginnen und durch eine Serie pauschalisierender und differenzierender Betrachtungen zu einer viel besseren Definition gelangen. Mit dieser verbesserten Definition kann der Denker dann konstruktiver weiterdenken. Um hier einen Vergleich zu ziehen, müssen wir uns vorstellen, dass ein Bildbearbeiter ein unscharfes Bild bei der Bearbeitung „nachschärfen“ könnte (was selbst mit Photoshop kaum möglich ist).

[4] Diemand, Stefanie und Angelika Finkenwirth. Wie arm sind die Deutschen? Zeit Online, 02.03.2017.

http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-03/armutsbericht-2017-deutschland-paritaetischer-wohlfahrtsverband-faq

[5] Anonym. Durchschnittliches Einkommen weltweit. Laenderdaten.info, abgerufen am 15.04.2017.

https://www.laenderdaten.info/durchschnittseinkommen.php

[6] Anonym. Armut. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bmz.de, abgerufen am 21.04.2017.

https://www.bmz.de/de/service/glossar/A/armut.html

[7] Twickel, Christoph. Wofür steht Schulz? SPIEGEL ONLINE. Spiegel.de, 26.01.2017.

Das volle Zitat lautet übrigens: „Was die Flüchtlinge zu uns bringen, ist wertvoller als Gold. Es ist der unbeirrbare Glaube an den Traum von Europa. Ein Traum, der uns irgendwann verloren gegangen ist.“

http://www.spiegel.de/kultur/tv/sandra-maischberger-zur-spd-geht-sozialdemokratie-ueberhaupt-noch-a-1131761.html

[8] Broder, Henryk M. Was die Flüchtlinge wollen. Welt.de, 16.03.2016.

https://www.welt.de/print/die_welt/debatte/article153336774/Was-die-Fluechtlinge-wollen.html

[9] Alexander, Robin. Die Getriebenen: Merkel und die Flüchtlingspolitik: Report aus dem Innern der Macht. Siedler Verlag, 13.03.2017.

[10] „Meister Petz“. Doppelzitat des Tages: Differenzierung und Pauschalisierung. Zettels Raum. Zettelsraum.blogspot.de, 17.12.2014.

https://zettelsraum.blogspot.de/2014/12/doppelzitat-des-tages-differenzierung.html

[11] Schwan, Gesine. In der Falle des Totalitarismus. DIE ZEIT, Nr. 27, 25.06.2009. / Zeit Online. Zeit.de, 25.06.2009.

http://www.zeit.de/2009/27/Oped-Schwan/komplettansicht

[12] Augstein, Jakob. Für den Westen geht es jetzt um alles. SPIEGEL ONLINE. Spiegel.de, 11.12.2014.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/folterbericht-taeter-muessen-vor-gericht-a-1007906.html

[13] Schwan, Gesine. Die DDR war kein Rechtsstaat. Gesine-schwan.de, 18.05.2009.

http://www.gesine-schwan.de/blog/uebersicht/18052009/

Na da ist es ja einfach den Steinmeier zu bewerten ! 6 der 7 Punkte treffen auf diesen Einheitsparteiler nicht zu. Wie auch ? Es kommt eben nicht Gescheites dabei raus, wenn die Regierung und die Oppositionsfreien, in einer Scheinwahl, sich auf eine Parteien-Marionette einigen.

Wunderbarer Beitrag, Danke!!!

Darüber hinaus: Ihre Überschrift – „Wer definiert, darf auch pauschalieren“ – bringt mich auf folgende These: Wer seine Definitionshoheit geschickt nutzt, erwirbt damit – quasi automatisch aufgrund der Macht „schnellen Denkens“ – auch die Pauschalierungshoheit. Was – wenn die These stimmt – erklärt, auf welche Weise eine so große Zahl von Menschen in eine „einäugige“ vielfach nicht mehr differenzierende z.B. rot-grüne „Denkweise“ hinein manipuliert wurde. –

Die von aussen(!) als quasi „Norm“ gesetzte Definition (Kategorisierung), sei sie noch so „einäugig“, wird aus Bequemlichkeit nicht mehr hinterfragt. Verleitet derart zur bequemen Pauschalierung. –

– Was nicht weniger darstellt als der Weg in eine nicht nur Meinungs-Diktatur. –

Siehe Daniel Kahnemann: „Schnelles Denken, langsames Denken“.

„Ein gutes Staatoberhaupt sucht sich qualifizierte, unabhängig denkende Berater und berücksichtigt deren Rat.“

Wer einmal nur in Frimen mit Beratern zu tun hat(te), weiß dass es dies nie gibt, gar nicht geben kann. Alleine die Hierarchien, Struktuern der Beraterfirmen zeigen auf, weshalb es niemals qualifizierte und vor allen Dingen unabhängig denkende Berater geben kann.

Mir ist es auch beim Lesen etwas schwindlig geworden. Aber ich versuche es mal … Alles ist überall, zu jedem Zeitpunk, möglich. Nur die Wahrscheinlichkeit und die Absicht sind unterschiedlich. Auch in Deutschland wird gefoltert, selten vielleicht, vom Staat nicht gewollt, soweit uns das bekannt ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ungefähr mit der in den USA vergleichbar, obwohl dort die Absicht, in Grenzfällen, besteht. In Saudi Arabien ist die Wahrscheinlichkeit und Absicht groß.

Man wird sich schnell im Klaren sein, daß die Unterschiede absolut gering , aber mathematisch deutlich sind.

Bei der Auswahl der Kriterien wird man auch schnell auf den Nenner kommen, solange man sich in einem Wertesystem befindet. Wenn dies für uns der Humanismus und die Menschenwürde sind, reicht das aus und wir werden schnell an der Kriterienwahl und Bewertung erkennen, wer nicht in dieses Wertesystem paßt.

In der Physik ist diese Konzept bekannt und es ist uns immerhin gelungen die Mondlandung hinzukriegen, obwohl das auch nicht 100% sicher war, wir haben entschieden welche Variablen zu vernachlässigen sind.

Wir können sehr wohl in einem Ozean der Ungewißheit, scharf differenzieren und dann auf diesen Trennlinien beruhend, pauschal entscheiden.

Frau Schwan hat sich einfach dumm gestellt, sie weiß und wußte, daß sie nicht die Wahrheit sagt.

Da fällt mir doch die Feinmannsche Unschärfe (Divergenz) ein, man sollte das nachlesen. Für bestimmte Vorgänge (in seinem Fall ging es um Elementarteilchen) müssen Berechnung abgebrochen werden , weil bei zu genauer Betrachtung die Unschärfe steigt. Mit anderen Worten „gut genug“, ist genug.

Schöner und guter Artikel – vielen Dank!

Eine kleine Anmerkung. – Ich meine, es müsste richtig heissen: „Der Deutsche mit 458 € im Monat wäre also arm, der Gambier mit 15 € im Monat wäre es nicht.“

Werter Herr Lang: Ich konnte Ihnen folgen, bis sie Merkel und Trump zusammen in einem Satz erwähnten. Auch wenn Trump sich allzu oft wie ein Elefant im Porzellanladen aufführt, muss man ihm eins zugute halten: Er nimmt seinen Amtseid ernst (Amerika first) Merkel tut das exakte Gegenteil.

Deshalb: Nicht alles was hinkt, ist auch ein Vergleich!

Danke für Ihren Kommentar und für Ihren Blog. Wie man am Artikel sieht, hat mir ihr Unrechtsstaat-Beispiel beim Denken weitergeholfen! Sie haben recht: Dieses Thema wird wohl immer aktuell bleiben :).

Ich kann ihr Argument mit dem „selbstzivilisatorischen Gewaltakt“ gut nachvollziehen. Ich beobachte auch bei mir selbst, dass ich Pauschalisierungen bei einer Übereinstimmung mit meiner eigenen Meinung gerne zulasse und mich gleichzeitig bei Gegenmeinungen über zu viel Pauschalisierung aufrege.

Ich denke aber, dass es Themen gibt, bei denen es auch umgekehrt ist. Medien, Politiker und ein großer Teil des Volkes wollen bspw. in der Islam-Debatte um jeden Preis ein Negativurteil über den Islam vermeiden, weil ein solches Negativurteil nicht ihrem Selbstverständnis, ihrer Meinung oder zum politisch korrekten Zeitgeist passen würde. Da eine allgemeine, überblicksartige oder pauschale Beurteilung des Islams aber ein solches Negativurteil erzwingen würde, wird einfach so lange differenziert, bis man auf etwas stößt, was sich positiv darstellen lässt. Man behauptet dann nicht unbedingt, dass dieser positive Teilaspekt für den ganzen Islam gilt, sondern eher, dass man den ganzen Islam von vornherein nicht betrachten und beurteilen darf, weil das zu pauschal wäre. Oder man behauptet, dass alles Negative am Islam differenziert betrachtet eigentlich gar nicht islamisch sei. Und noch viel weniger darf man aus einer pauschalen Beurteilung des Islams politische Konsequenzen ziehen (bspw. bzgl. der Zuwanderung). Ich erläutere das ausführlicher in einem Islam-Artikel, der wahrscheinlich demnächst erscheint.

Bei solchen Beispielen wäre es also notwendig, dass Menschen sich in einem selbstzivilisatorischen Gewaltakt dazu überwinden, eine Sache mal pauschal zu betrachten und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.

In gleicher Weise habe ich auch nichts gegen Augsteins Pauschalisierung. Er hat meines Erachtens recht damit, dass Amerikaner nicht zwischen „guter“ und „böser“ oder zwischen „echter“ und „nicht so richtiger“ Folter unterscheiden sollten. Auch Waterboarding ist Folter und kann pauschal mit allen anderen Foltermethoden verurteilt werden.

Ähnlich zwiespältig sehe ich Ihre Einschätzung der Pauschalisierung bei einem Gegenüber ohne Vorwissen. Gewiss ist es manchmal so, dass durch Pauschalisierung ein komplettes Bild der Realität vorgegaukelt wird. Ich denke aber nicht, dass es immer so sein muss (Ihre Aussage ist mir also zu pauschal 😉 ). Ich weiß bspw. sehr wenig über Südamerika. Wenn mir nun ein Experte auf diesem Gebiet alle möglichen Dinge über Südamerika erzählt und pauschal über den südamerikanischen Materialismus, die Korruption, die Machokultur und so weiter berichtet, dann werde ich seine Ausführungen wertschätzen und wahrscheinlich für die pauschale Wahrheit halten, aber gleichzeitig natürlich verstehen, dass solche Aussagen unmöglich für jedes Land Südamerikas oder gar für jeden Südamerikaner höchstpersönlich gelten können. Natürlich kann der Experte auch Formulierungen wie „im Allgemeinen“ oder „insgesamt betrachtet“ benutzen, um mich zusätzlich auf diese Selbstverständlichkeit hinzuweisen. Das muss er aber nicht mal unbedingt. Gleichzeitig wäre ich enttäuscht, wenn ich ein dickes Buch über Südamerika kaufen würde, dass genauso pauschal vorgeht (und Südamerika entweder glorifiziert oder dämonisiert). Hier wäre eine Differenzierung möglich und sinnvoll, deshalb würde ich bei einem solchen Buch ebenfalls von Propaganda reden.

Sehen Sie, das ist das, was ich mit „apologetisch“ meine: Sie schreiben eine großteils durchaus fundierte theoretische Abhandlung zum Thema Debattenkultur, aber die Stoßrichtung ist – wenig überraschend – die Rechtfertigung eines Pauschalurteils bezüglich des Islams. Das lasse ich mir, so wie Sie es formulieren, ja eingehen, natürlich muss es möglich sein, ein Gesamturteil hinsichtlich eines Phänomens zu treffen, und dem muss sich der Islam auch stellen.

Dass Sie aber meinen Begriff des selbstzivilisatorischen Gewaltakts hier auf den Kopf stellen und behaupten, beim Islam sei es plötzlich genau andersrum, ist mit „wishful thinking“ noch geradezu liebevoll charakterisiert. Worin soll denn genau das zivilisatorische Moment liegen? Und vor allem: Wer entscheidet denn, bei welchen betrachteten Phänomenen die Differenzierung „zivilisiert“ ist und bei welchen die Pauschalisierung? Wieso beim Islam und nicht bei der katholischen Kirche, der AfD, den Bewohnern der Kamtschatka oder der Freiwilligen Feuerwehr Rosenheim?

Was ich gerade erlebe, wenn ich mir die sogenannte „Islamkritik“ betrachte, ist doch genau das Gegenteil: Diejenigen, deren Argumentation aus meiner Sicht einen hohen Zivilisationsgrad aufweisen, wie Abdel-Samad, Ates, z. T. auch Broder, sind erstens gute Kenner der Materie, und zweitens differenzieren sie durchaus. Sie kommen über das Detail ins Allgemeine und geben ein begründetes Urteil ab.

Wenn Sie aber schreiben: „Bei solchen Beispielen wäre es also notwendig, dass Menschen sich in einem selbstzivilisatorischen Gewaltakt dazu überwinden, eine Sache mal pauschal zu betrachten und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen“, erweckt das den Eindruck, die selbstzivilisatorische Leistung bestehe vorrangig im gewünschten Ergebnis (um es mal mit dem Titel eines in diesem Sinne besonders „zivilisierten“ Blogs zusammenzufassen: „islamnixgut“). Da gehe ich nicht mit, das bestätigt nämlich genau meinen Ansatz – wer Differenzierung und Pauschalisierung auf Themenbasis regulieren will, dem geht es nicht um die Debatte, sondern um deren Ergebnis.

Gruß Petz

Es scheint mir, dass mein Artikel sehr gut geeignet ist, um die Missverständnisse auszuräumen, die hier vorzuliegen scheinen.

Wir sind uns beide einig darin, dass es möglich sein muss, ein Gesamturteil über den Islam zu treffen, und ein Gesamturteil ist per Definition pauschal.

Ihren Begriff des „selbstzivilisatorischen Gewaltakts“ habe ich halb im Scherz verwendet. Das ist wohl ein Begriff, den wir erst einmal definieren müssten, um nicht aneinander vorbeizureden. Ich habe bei diesem Begriff an „Zivilisation“ und die „Zivilgesellschaft“ gedacht, und ich denke, dass Zivilisationen oder Zivilgesellschaften ihre Handlungsfähigkeit verlieren und somit nicht weiter gedeihen können, wenn sie sich aus Gründen der politischen Korrektheit bei manchen Phänomenen weigern, pauschale Gesamturteile zu treffen und Konsequenzen aus diesen Urteilen zu ziehen.

Sie fragen, WER denn entscheiden soll, bei welchen Phänomenen die Differenzierung zivilisiert ist und bei welchen die Pauschalisierung. Diese Frage ist falsch gestellt, denn diese Entscheidung wird natürlich nicht von einer Person (einem „wer“) getroffen. Welches Denkwerkzeug das angemessene ist, wird vielmehr durch das Thema und die Problemstellung bestimmt. Genau darum geht es ja in meinem Artikel. Denken Sie an meinen Photoshop-Vergleich: Wer sich für die Grautöne interessiert (auch auf die Gefahr hin, die Hauptmerkmale des Bildes aus den Augen zu verlieren), der differenziert. Wer sich für die Hauptmerkmale (oder das Gesamturteil) interessiert, der pauschalisiert. Und wann ist was von Interesse? Auch darauf bin ich mehrmals eingegangen, bspw. in den Ausführungen zu Schwan und Augstein. Oder denken Sie an das Beispiel mit den Visen versus den Aufenthaltsgenehmigungen für Türken (unter dem Kriterium „Kategoriespezifische Aussagen“).

Wenn wir uns darüber unterhalten, ob eine fortgesetzte Islamisierung wünschenswert ist, dann sollten wir im Interesse der zivilisierten Wahrheitsfindung den Islam pauschal beurteilen, denn es geht ja um den Islam pauschal. Wenn wir uns darüber unterhalten, ob eine fortgesetzte Ausbreitung des türkischen Islams (durch türkische Zuwanderung) wünschenswert ist, dann sollten wir differenzierter vorgehen und den türkischen Islam isoliert betrachten. Wenn wir uns darüber unterhalten, ob die katholische Kirche weiter vom Staat unterstützt werden sollte (durch Kirchensteuereinzug, Wort zum Sonntag, bezahlte Lehrstühle usw.), dann gilt natürlich dasselbe. Wenn jemand bei einer Bundestagswahl entscheidet, ob er die AfD wählen soll oder nicht, dann muss er die AfD oder ihre Wirkung pauschal beurteilen, denn er wählt ja die ganze AfD und nicht einen Teil davon. Wenn jemand die AfD bei einer Landtagswahl wählt, dann sollte er differenzierter vorgehen, denn seine Stimme gilt ja nur einem einzelnen Landesverband. Wer einen Moslem oder einen AfDler persönlich trifft, der sollte extrem differenziert vorgehen und nicht von pauschalen Beurteilungen des Islams oder der AfD auf diese Person schließen. Ähnlich verhält es sich natürlich auch mit den Bewohnern von Kamtschatka oder der Freiwilligen Feuerwehr Rosenheim. Zusätzlich gibt es noch viele andere Kriterien zu berücksichtigen, auf die ich im letzten Teil meines Artikels eingehe.

Übrigens ist Ihre These aus Ihrem ersten Kommentar (also, dass wir Pauschalisierung erlauben, wenn eine These mit der eigenen Auffassung übereinstimmt, und auf Differenzierung bestehen, wenn wir anderer Auffassung sind) vielleicht doch nicht so korrekt, wie ich zuerst dachte. Denken Sie an einen AfD-Kritiker, der sagt „die AfD ist fürchterlich, weil Höcke XY gesagt hat“. Darauf antwortet der AfD-Anhänger „ja gut, das ist halt Höcke, aber die Uni A und das Meinungsforschungsinstitut B haben herausgefunden, dass AfD-Politiker und Mitglieder im Allgemeinen nicht XY denken, sondern Z“. Und dann sagt der AfD-Kritiker: „Das ist mir egal, eine Partei mit jemandem wie Höcke ist trotzdem das Schlimmste auf der Welt.“ Wer differenziert hier eigentlich und wer pauschalisiert? Einerseits schließt der Kritiker in der Tat von der Aussage eines einzelnen AfD-Politikers pauschal auf die Gesamtpartei – insofern könnte man schon von Pauschalisierung sprechen. Andererseits attackiert der AfD-Kritiker die AfD von einem einzelnen Politiker ausgehend, während der AfD-Anhänger die AfD pauschal betrachtet und auf eine differenzierte Betrachtung einzelner Politiker keinen Wert legt. So gesehen wäre bei diesem Beispiel also das Gegenteil Ihrer These richtig.

Wie dem auch sei: Selbstverständlich sollte jemand, der ein Pauschalurteil trifft (z. B. zum Islam), ein Kenner der Materie sein und auch differenzieren können. Es ist eben nur wichtig, dass man – dort wo es geboten ist – neben einer differenzierten Darstellung auch zu einer pauschalen Beurteilung imstande ist. Ich selbst bin auch ein Bewunderer von Abdel-Samad und lese gerne die Kolumnen von Broder. In der Tat können diese Herren differenzieren, sie können aber eben auch pauschalisieren. Deshalb sind sie lesenswert. Und besonders Abdel-Samad wäre noch lesenswerter, wenn er klarer herausstellen würde, wo und zu welchem Zweck er differenziert oder pauschalisiert. Sie haben meinen Artikel falsch verstanden, wenn sie aus ihm die Lehre ziehen, dass Differenzierung unnötig oder immer falsch ist. Ich schreibe in der Einleitung des Artikels, dass mich ein Mangel an Differenzierung zuweilen stört und ich beende ihn mit der Aufforderung „konstruktiv mit Differenzierungen und Pauschalisierungen umzugehen“. Was ich unter einem konstruktiven Umgang verstehe, habe ich im eigentlichen Artikel deutlich gemacht. Und ich warne – wie sie wissen – auch selbst davor, vom gewünschten Ergebnis ausgehend zu differenzieren oder zu pauschalisieren (Stichwort: Confirmation Bias).

Ich vermute, dass es überhaupt keine Differenz zwischen uns gibt, denn wir stimmen ja darin überein, dass Gesamturteile erlaubt sein müssen. Wenn es doch eine Differenz gäbe, dann wäre sie wohl, dass ich es generell für falsch halte, von einem gewünschten Ergebnis auszugehen und mit diesem Ergebnis im Sinn zu Pauschalisieren oder zu Differenzieren, bzw. das Pauschalisieren oder Differenzieren zu verweigern, wohingegen Sie zuweilen so klingen, als ob Sie vom gewünschten Ergebnis ausgehend nur das Pauschalisieren für problematisch halten, dass Differenzieren dagegen unabhängig vom Ziel oder Zweck für eine zivilisatorische Tugend halten. Das ist aber wahrscheinlich nicht wirklich Ihr Standpunkt, sondern nur ein Missverständnis meinerseits.

Mein Artikel beschäftigt sich mit Wahrheitsfindung. Die Kernaussage ist, dass wir zur Wahrheitsfindung sowohl pauschalisieren wie auch differenzieren müssen. Erst auf der Basis der pauschal und/oder differenziert betrachteten Realität können wir sinnvoll Handeln. Ich sehe keinen Gegensatz zwischen einem zivilisatorischen Akt und der Wahrheitsfindung. Ich gestehe aber ein, dass Wahrheitsfindung ein schwieriges Unterfangen ist, bei dem man sich vor Denkfehlern hüten muss. Pauschalisierung kann so ein Denkfehler sein – das weiß jeder. Eine Pauschalisierungsverweigerung kann aber ebenfalls ein Denkfehler sein – das weiß nicht jeder. Nur deshalb habe ich gesondert darauf hingewiesen.

Ja, ich glaube, ich verstehe jetzt langsam, worauf Sie rauswollen, auch wenn mich Ihre Ausführungen zu den Beispielen nicht wirklich überzeugen. Zustimmen werde ich Ihnen zwar nicht wirklich, weil aus meiner Sicht eine abgewogene Bilanz von Urteilen über einzelne Aspekte einer Sache immer noch etwas anderes ist als ein Pauschalurteil, aber das ist eher ein Streit um Begriffe.

Ich habe ja die Vergleichsthemen „katholische Kirche“ und „AfD“ nicht umsonst herangezogen. Wenn man nämlich die katholische Kirche an einem ähnlichen Maßstab messen würde, wie es aktuell beim Islam passiert, dürfte die katholische Kirche keine einzige Schule mehr betreiben, und wenn der KIKA eine Doku über einen Ministranten bringen würde, müssten alle Besorgten vor Wut schäumen und „Beihilfe zum Missbrauch“ schreien. Warum passiert das nicht? Weil bei der katholischen Kirche am Ende kein Pauschalurteil stehenbleibt. Und vor allem: Weil bei der katholischen Kirche individuelle Verfehlungen als solche behandelt werden und nicht dem Glaubenssystem zugeschrieben werden, auch wenn es sich durchaus argumentieren lässt, dass der Zölibat eine begünstigende Wirkung hat. Genauso hat es die katholische Kirche deutlich länger als die Regierung Merkel mit der Nichtbeachtung des Dublin-Abkommens geschafft, ihre Personalpolitik – staatlich sanktioniert – verfassungswidrig durchzuziehen. Ich will das alles gar nicht verdammen, aber ohne eine ziemlich tiefgründige Differenzierung wäre das alles nicht möglich.

Die AfD habe ich als Beispiel gebracht, weil sie nicht nur bei ihren Anhängern, sondern bis weit ins konservative Spektrum hinein das Spiegelbild des Islams bildet, was das „Differenzieren bis zum Verlust der Handlungsfähigkeit“, wie sie es bezeichnen betrifft. Da werden Antisemitismus (Gedeon), Putinverehrung (Gauland), Nazikontakte (Tillschneider, Poggenburg) und nationale Erweckungsrhetorik (Höcke) verdrängt, verharmlost und schöngeredet. Und deshalb geht es auch nicht darum, eine Partei nicht zu wählen wegen Höcke. Ich glaube durchaus, dass die Mehrzahl der AfD-Wähler nicht so denkt wie Höcke. Genausowenig wie die Mehrzahl der katholischen Geistlichen nicht an kleinen Buben vergeht, ja ich glaube nichtmal, dass die Mehrzahl aller NSDAP-Mitglieder eliminatorische Antisemiten waren. Aber es geht darum, welche Stellung die jeweiligen Personen innehaben. Bei der AfD braucht man schon eine Menge Gutmenschentum (warum soll der Begriff eigentlich nur für „Islamversteher“ reserviert sein?), um die Tatsache beiseite zu schieben, dass Höcke nicht nur niemals ausgeschlossen wird, sondern sein Flügel immer mehr zur dominierenden Kraft wird. Genauso waren die Kinderschänder nie die Mehrheit in der katholischen Kirche, aber es wurde weggesehen und die Täter meist verschont. Und deshalb kann man durchaus von dem Umgang, die eine Organisation mit ihren Extremisten pflegt, einen Rückschluss auf ihre Gesamtverfasstheit ziehen.

Das sehe ich beim Islam ebenfalls als problematisch an. Allerdings rechtfertigt das – wie Sie schreiben – nicht, dass von der Zugehörigkeit auf den Menschen geschlossen wird. Aber das passiert aktuell bis weit ins bürgerliche Spektrum hinein. Und es wird leider toleriert, weil man nur vor einem noch mehr Angst hat als vor dem Moslems. Davor, als Gutmensch zu gelten.

Gruß Petz

Ohne ihr Werk jetzt genau zu kennen, kann ich mir Heidegger und Wittgenstein sehr gut mit Teddybär und ‚Refugees welcome‘ Schild am Münchener HBF vorstellen.

Sie sind Musterbeispiele des grassierenden Paradoxons dass die Intelligentesten (kognitiv begabtesten) gleichzeitig die Dümmsten sein können (und tatsächlich sind).

Beide habe offensichtlich nicht begriffen dass es nicht um Wahrheit und reine Erkenntnis geht sondern nur um schnöden Erfolg, und dass der Mensch lieber das denkt was im nützt als das was irgendeiner objektiven Wahrheit entspricht (so es sie denn gibt). Wenn etwa abgrundtief Dummes, Verlogenes, vielleicht sogar Böses zum Erfolg verhilft dann ist es im Sinne der (kulturellen) Evolution ‚gut‘.

Religion und Krieg sind de vielleicht krassesten Beispiele.

Religion ist so ein haarsträubender Unsinn, aber sie macht aus Ansammlungen von individuell Leichtgläubigen (freundlich umschrieben) eine mächtige Einheit die die Weltgeschichte dominieren kann.

Krieg ist so unvorstellbar böse dass das man ihn sich wirklich besser nicht in Realität vorstellt. Dennoch ist er im Sinne der (biologischen und kulturellen) Evolution ‚gut‘, da er der kriegführenden Art durch die ständige Aufrüstung einen stetig wachsenden Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Arten verschafft, die nicht über den Evolutionsbeschleuniger Krieg verfügen.

Was kümmert die Evolution individuelles Leid oder ans abstruse grenzende Gedankenspiele verhärmter Philosophen (sofern sie nicht in die Tat umgesetzt werden und damit Einfluss aufs Geschehen haben)?

Vielleicht sollte der Autor lieber Gedichte zum besten geben… solche Spitzfindigkeiten wirken ermüdend. Was soll uns all das in brisanter Zeit sagen ? Ich für meinen Teil tendiere mehr und mehr vom differenzierenden, abwägenden zum pauschalisierenden, urteilenden Geist. Die politisch verantwortlichen Akteure lassen keine andere Wahl mehr, das ist das eigentliche Problem. Wer am Ende seine Haut retten muss, hat für feinziselierte Unterscheidungen nichts mehr übrig. Erbsenzählerei ist heutzutage intellektueller Luxus für Wohlstandsverwahrloste, deren Traum die Podiumsdiskussion im Fernsehen ist. „Also nee, wissen se, also nee…“

Ich sehe das optimistischer. Sie haben gewiss Recht, dass man jemanden mit einer festen anderen Meinung bei einer Diskussion zu einem emotionalen Thema niemals wirklich umstimmen und auf seine Seite ziehen wird. Man kann aber manchmal Zweifel sähen oder in einem kleinen Teilaspekt zu einem Konsens finden. Zu allermindest kann man dem Gesprächspartner verdeutlichen, dass es intelligente Menschen gibt, die anders denken, die dafür gute Gründe und Argumente haben, und die weder Dummköpfe noch Unmenschen sind. Damit ist meines Erachtens schon viel gewonnen :).

Ich wage mal ein paar Pauschalisierungen:

1. Rechte neigen zum Denken in Gemeinsamkeiten, Linke zum Denken in Unterschieden:

Universalismus vs. Nominalismus, Determinismus vs. Zufall, Monotheismus vs. Polytheismus, Homogenität vs. Heterogenität, Einfalt vs. Vielfalt, das Eigene vs. das Andere, Leitkultur vs. Multikultur.

2. Beide Denkweisen ziehen sich gegenseitig an und ergänzen einander. In politische Entscheidungen gegossen, führt dieses Zusammenspiel zu einem funktionsfähigen Staatswesen.

3. Je rechter oder linker, desto unflexibler/starrer wird das Denken.

4. Eine vormals attraktive Beziehung wird zu einem sich abstoßenden Gegensatz.

5. Ein vormals funktionsfähiges Staatswesen wird so dysfunktional. Es kommt zur sogenannten „Spaltung“, von der immer alle reden. Aber was wird da eigentlich tatsächlich gespalten? Es ist die Spaltung zwischen rechten und linken Kräften.

Konkret sieht das in Deutschland so aus, dass wir seit den 1960er Jahren eine gesellschaftliche Linksverschiebung erleben, im Zuge dessen die Denkweise immer linker und somit starrer wurde.

Selbst klassisch liberale Denkweisen gelten heute als rechts. Somit stehen sich mittlerweile extrem linke Ansichten linken Ansichten gegenüber.

Moderat linke bis rechte Ansichten sind im deutschen Mainstream illegitim. Die Denkweisen von AfD und Pegida, die von klassisch liberalen (also moderat linken) über konservativen über erzkonservativen bis hin zu rechtsradikalen Denkweisen an den äußersten Rändern reichen, sind aus dem Diskurs ausgeschlossen.

Die Bundestagswahl war eine Kurskorrektur, die anzeigt, dass die Linksverschiebung zu weit ging und in der Bevölkerung noch beträchtliches konservatives Potential schlummert.

Diese Kurskorrektur ist aber zu unbedeutend, dass sie den gesellschaftlichen Umbruch seit den 1960er Jahren aufhalten könnte. Die heutige deutsche Erziehung in Familie und staatlichen Institutionen bringt vorwiegend bestenfalls linke Gutmenschen, schlimmstenfalls stramme „Anti“-Faschisten hervor.

Spätestens durch den Mahlzahn der Zeit und der entsprechenden demographischen Entwicklung wird Deutschland wieder zu rechten bis extrem rechten Denkweisen zurückkehren.

Diesmal nur unter islamischen Vorzeichen. Denn die Wenigsten scheinen so richtig zu erkennen, dass die Vorstellung einer omnipotenten übernatürlichen Macht, die das ganze Leben bestimmt, genuin rechts ist. Keine Idee ist universalistischer, homogener und determinierter als der fundamentalistische Glaube an Allah.

Danke für Ihren nachdenklichen, informativen und ausführlichen Kommentar!

Was das „Denken bedeutet Konzepte bilden“ angeht: Es steht ja im Artikel, dass es sich um eine stark vereinfachte Darstellung handelt. Ich finde Ihre Ausführungen sehr interessant und möchte nicht widersprechen. Aber auch mentale Modelle arbeiten ja mit Konzepten. Auch beim Assoziieren verbinden Menschen verschiedene Konzepte miteinander und entwickeln dabei neue, komplexere Konzepte. Ihre Ausführungen stehen, soweit ich das beurteilen kann, also nicht im Widerspruch zu den Aussagen im Artikel. Eher stellen sie wichtige und sinnvolle Ergänzungen dar. Oder anders gesagt: Sie beschreiben menschliche Denkprozesse detaillierter und differenzierter :).

Ähnlich sehe ich das in Bezug auf Ihre Ausführungen zur Armut oder zum Unrechtsstaat. Gewiss kommt man mit prozentualen Klassifikationen bei der Armut zu noch genaueren Aussagen als mit relativen oder absoluten Definitionen, und gewiss wäre eine Analyse von Staaten anhand einer detaillierten Bewertung ihrer Subsysteme wesentlich genauer, besonders, wenn man diese Bewertungen dann auch noch Ihrem Vorschlag entsprechend auf eine ausgeklügelte Art und Weise gewichtet.

Auch Ihren Vergleich mit dem Sinuston fand ich erhellend. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wäre das eine akustische Analogie, statt der visuellen Bildbearbeitungsanalogie aus dem Artikel. Wer sich für die Hauptfacetten des Tons interessiert, der pauschalisiert, und wer sich mit allen Facetten des Tons beschäftigen will (auf die Gefahr hin, dass die Hauptfacetten vernachlässigt werden), der differenziert.

Leider sind auch gerade die ganz harten Wissenschaften (theoretische Physik, Chemie, Mathematik) voller linker Spinner.

Auch diese ganze verkopfte wissenschaftliche Herangehensweise der Naturwissenschaften ist doch Lichtjahre entfernt von der Realität (obwohl sie ja eigentlich Hand und Fuß hat).

Das liegt einfach daran, dass Evolution total primitiv ist, und alle Mitspieler ohne jede Fähigkeit zum rationalen Denken das Spiel perfekt spielen. Das liegt daran, dass Evolution sich ganz um die wesentlichen Dinge dreht – Selbsterhaltung und Fortpflanzung, und das Scheitern einen meist fürchterlicher Tod bedeutet.

Die Moslems spielen dieses Spiel perfekt – sie lassen sich von uns auf unserem Territorium ernähren. vermehren sich ungehemmt (wir sorgen für ihren Nachwuchs), nehmen uns bereits die Frauen weg (während ihre eigenen Frauen für uns unantastbar sind) und warten nur auf den Moment an dem sie stark genug sind auf unserem Territorium die Macht zu ergreifen. Vermutlich ist ihre Primitivität ihr größter Wettbewerbsvorteil in diesem primitiven Spiel.

Und wer sind die größten Idioten in diesem Spiel? Die kognitiv Hochbegabten an den Universitäten, deren Job es ist alles genau zu durchdenken und kritisch zu hinterfragen. Die Unis sind Zentren linker Ideologie und unbedingter Willkommenskultur, und das allerschlimmste daran ist – es handelt sich nicht um Opportunisten, sondern um wahrhaft Gläubige.

Jeder Ziegenhirte aus Anatolien weiss mehr über die fundamentalen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Daseins als ein deutscher Uni Professor (auch einer aus den Naturwissenschaften).

Wozu großartige Modell konstruieren, wenn das Spiel das beschrieben werden soll ganz einfach und primitiv ist?

Welche Modelle braucht man um zu verstehen, dass es schlecht für Deutsche ist, wenn Horden anderer Männer sich an ihre Frauen ranmachen, während deren Frauen für andere Tabu sind?

Welche Modelle braucht man um zu verstehen, dass es schlecht für Deutsche ist wenn sie hart arbeiten um sich selber durchzubringen, aber gezwungen werden fremde Nichtstuer mit durchzufüttern?

Welche Modelle braucht man um zu verstehen, dass eine 5x so hohe Fertilität fremder ebenfall territorialer Menschen auf dem eigenen Territorium das sichere Aus bedeutet.

…

Vierte Bedingung für den Rechtsstaat: Das Recht ist allen bekannt und so unkompliziert, daß es von der großen Mehrheit des Volkes verstanden werden kann.

Vielen Dank für diesen klugen Artikel! Ein paar Anmerkungen und Gedanken:

„Ein Foto, bei dem die Einstellung in der Mitte liegt, bildet die Realität zwar korrekt ab.“ – Leider stimmt auch das nicht; kein Photo kann die Realität korrekt abbilden. Alle Einstellungen, die der Bildbearbeiter macht, erzeugen letztlich immer nur eine Projektion auf eine ganz bestimmte einzelne Oberfläche. Durch das Variieren dieser Oberfläche erhalten wir mehrere Perspektiven, was allemal besser ist als eine einzige, aber die Wahrheit können wir im allerbesten Fall nur inferieren.

Merkel: ich denke, man kann Angela Merkel fairerweise attestieren, dass sie die Bedingungen 1–6 besser erfüllt als die meisten deutschen Staatsoberhäupter vor ihr, auch wenn man einzelne ihrer Entscheidungen für irrational und gefährlich hält. Vielleicht ist das keine besonders hohe Qualifikation, aber es gibt wenig gutes Personal, das zur Wahl stünde.

Unrechtsstaat: Die Natur der Macht bedingt, dass es keinen Staat auf der Welt gibt, in dem alle vor dem Gesetz gleich sind, obwohl sich die Staaten in dieser Hinsicht deutlich voneinander unterscheiden. (Es leuchtet auch nicht ein, warum Rechtsstaatlichkeit z.B. an Demokratie und Pressefreiheit geknüpft sein muss, auch wenn man beide schätzt.) Das Problem bei dieser Qualifikation ist meist nicht, dass man einen interessanten Beitrag zur politischen Philosophie zu leisten gedenkt, sondern dass man ein moralisches Werturteil unterstützen, sich Institutionen der Macht anwanzen oder diese kritisieren, oder die Grundbücher eines frisch kolonisierten Landesteils rückabwickeln oder erhalten möchte.

„kein Photo kann die Realität korrekt abbilden.“

Naja, von Photoshop mal abgesehen und gehen wir in eine minimalistische Dunkelkammer, bildet jedes Foto entweder die Realität korrekt ab, oder je nach Sichtweise keines. Es ist eben nur ein Ausschnitt der Realität.

Sehen Sie dem Autor nach, nicht vom Fach in Sachen Fotografie zu sein. Passender wäre ein Vergleich wohl, den Farb- bzw. Graustufen-Umfang echt zu reduzieren auf Schwarz oder Weiß, wobei auch dabei der Mittelwert frei gewählt die Bildaussage bestimmt. Aber das Beispiel Kontrast ist wohl für die Meisten anschaulicher und ist im Sinne des Artikels auch eine legitime Pauschalisierung

Das Trump basching hätten Sie sich sehr gerne sparen können.

Und das Merkel-Bashing auch, so schlecht wie der Autor sie beide hinstellt, sind beide nicht, im Gegenteil. Hätte Merkel es 2015 nicht komplett vergeigt, wäre sie immer noch absolut unangefochten! Das Bashing wirkt grotesk und lässt am Urteilsvermögen des Autors zweifeln! Schade!

Moin moin Nick,

Ja, Merkel ficht wirklich rein gar nichts an …

Jetzt klatsche ich noch ca. 11 Minuten für Merkel …

Und jetzt noch ein „Gebät mit Kretschmann“ …

Und morgen schreibe ich an Tango-Franz, und bitte um Seligsprecheung der heiligen Angela … Sancto Subito.

#Denk-undSprechverbot

Moin moin

Zu Zitat „Diese vergleichende Pauschalaussage bedeutet selbstverständlich nicht, dass keine friedliche Islamauslegung denkbar ist „ fällt mir nur der alte Sponti-Spruch ein: „Bombing for Peace is Like Fucking for Virginity“.

Aus Kuffar-Opfern werden Roheitsdelikte Erlebende, am Ende ist jeder Mord ein Zeichen der Liebe und aus „Du bist Deutschland“ wird ein jedes „Du“ dieser Welt.

Eine Frage: Welches sind die wichtigsten Wesensmerkmale des Islam nach der Auslegung des Chef-Imams der Al Ak Tschakah – Moschee?

Mit oder ohne Taquijah auf dem Weg zur Ummah, oder wie wird diese Ideologie zur „Religion der Liebe“?

Bombing for Peace is Like Fucking for Virginity!

Als Richtlinie kann diese Verwaltungsvorschrift gelten, die in jeder Hinsicht nützlich ist: Gleiches ist gleich, Verschiedenes muss nach seiner Eigenart behandelt werden.

Dies fokussiert das Denken darauf, was Gleichsein bedeutet (Pauschalierung) und was das Verschiedensein (Differenzierung).

Man darf jedoch bereits jetzt feststellen, dass beides besonders von Linken manipulatorisch verwendet wird, um unliebsame Wahrheiten gar nicht erst zur Entfaltung kommen zu lassen.

Nach dem Konsum der Beiträge von @GermanMichel und @Brian Hayes sehe ich das Problem auch im Mangel an logischer Betrachtungsweise. Viele derer, die hier kommentieren scheinen eine eher (natur)wissenschaftliche Sicht der Dinge zu haben, die Mehrzahl der Politiker (vielleicht mit Ausnahme der angeblichen Physikerin) sind Geisteswissenschaftler reinen Wassers, bei denen das was ich harte constraints nennen würde (z.B. bei der Energiewende) zur Verhandlungsmasse verkomnmt, die gewünscht, gesetzlich hergeschrieben und notfalls mit Zwang umgesetzt werden kann. Schwan ist m.E. in gutes Beispiel dafür. Jedesmal wenn ich die im Fernsehen sehen muss (wenn ich mal einschalte), sucht meine Hand instinktiv nach der Fernbedienung. Daß so jemand in einem akademischen Umfeld unterwegs war, lässt mir immer wieder das Blut gerinnen.

Herr Lang, mir gefällt Ihr Artikel.

Davon etwas im Alltag umzusetzen dürfte allerdings schwer fallen. Ich habe mal versucht in einer politischen Diskussion mit meiner Schwester (grün), eine Begriffsdifinition reinzubringen. Damit wir zumindest über das Gleiche reden. Das war ein hartes Stück Arbeit und zerfledderte die Diskussion komplett, da wir feststellen mussten, dass wir viele Begriffe so unterschiedlich definieren, das allein dafür, uns hier entweder der jeweils anderen anzupassen, oder aber eine übereinstimmende zu erarbeiten, der ganze Abend drauf ging. Ich glaube bei einer Fremden hätte ich diese Geduld nicht aufgebracht, auch wenn ich zugeben muss, dass es sinnvoll wäre, denn man lernt so den anderen, dessen Gedankengänge doch viel besser kennen. Das bedeutet aber eben auch, dass man viel von sich preis gibt. In Ihrem obigen Beispiel mit Anne, muss zu Begriffsdefinition (Hund, Papa) nun einmal preis gegeben werden, dass Anne nur diese zwei Lebewesen kennt. Das mag Anne nicht schwer fallen, einem Erwachsenen fällt es aber oft schwer, zuzugeben, dass er mangels mehr Kenntnis eine pauschalierung vornimmt.

Gut und wertvoll. Ich möchte hinzufügen : Basis einer Beurteilung ist immer und ausnahmslos ethisch. So gesehen ist Deutschland eine Demokratie, wie es auch Polen ist. Schwieriger wird es mit Begriff „Liberal“ (was „linksliberal“ sein soll, verstehe ich nicht und habe kein Interesse dran ). Also ich halte Deutschland heuer für einen der illiberalsten Staaten Europas, das ist ein Land der Verbote und Gängelung, von Verfolgung, von Repression. Hier, aber, vor allem ist dt. Illiberalität unethisch. Dt. MachthaberInnen mögen demokratisch gewählt worden sein, aber ihre stete Behauptung, DE sei ein liberaler Staat ,ist Lüge und Heuchelei.

Wenn der Mensch nicht im Mittelpunkt der Überlegungen steht, ist alles drumherum Unrecht!

Habe Ihren Artikel gern gelesen … Danke

Gute und ausführliche Arbeit. Vielen Dank. So haben wir früher auch schon manchmal miteinander diskutiert, wenn man von Rechthaberei absehen konnte. Ideal ist es, wenn es auf einen ausgewogenen Dialog hinausläuft. Dann können auch Pauschalisierungen eingeordnet werden, ohne sich ständig gegenseitig zu korrigieren. Eine Gesamtschau wäre dann das Ziel. Realistische und menschengerechte Lösungen werden so möglich. Untereinander haben m. E. die „Eliten“ auch gar kein Problem mit pauschalen Äußerungen. Das Problem scheint mir eher zu sein, dass auf Seiten der derzeit Mächtigen und den an diese vertraglich gebundenen Medien mit zwei Maß gemessen wird: Wir dürfen, ihr aber nicht. Es ist eine bewusst eingerichtete Doublebindsituation, der man nur sehr schwer entkommen kann, besonders dann, wenn förmlich mit Gewalt und unter Androhung von Sanktionen den vielfältigen Äußerungen der sich sorgenden Bürger das lähmende Etikett der Verallgemeinerung angeheftet wird. Diese Bedrohung müssen kritisch eingestellte

Bürgerinnen seit einiger Zeit antizipieren, wenn sie formulieren. Aber auch Differenzierungsfähigkeit beim Kritiker nützt kaum noch etwas. Das Wort wird einem dann doch im Munde herumgedreht, der Spieß wird umdreht usw.. Man könnte sich mit einer solchen Zuschreibung gelassen abfinden, wenn keine vereinseitigte Macht dabei im Spiele wäre und wenn die individuellen und kollektiven Folgen der bisher unbewältigten Probleme nicht so zerstörerisch werden würden.

Erst einmal vielen Dank für diesen ausgewogenen Artikel.

Warum ausgewogen?

Aus der Politik bekommen wir ja oft zu hören, das wir alles viel differenzierter sehen sollten und bloß nicht pauschalisieren sollen.

Mit ihrem Photoshopvergleich kann sehr gut nachvollzogen werden warum. Um ein Beispiel im Bezug zur aktuelle Debatte über die Straffälligkeit von Zuwandern zu geben:

Wenn wir also den Kontrastregler auf hoch (viel Kontrast) ziehen würden, würde es (laut der aktuellen Studie von Christian Pfeiffer) würde sich ja auf der Seite der Zuwanderer mehr Schwarz (als kriminell) zeigen (in Relation) (Pauschalisierung), wenn wir aber nun den Kontrastregler auf niedrig stellen, dann würden die Kriminalfälle ja unter dem Weiß (für Nicht-Kriminelle) untergehen (Differenzierung). Das die Realität nun genau in der Mitte liegt haben sie ja auch erwähnt, was an meinem Beispiel nun aber noch fehlt, ist die Intensität der Graustufen, bzw. der Weiß- oder Schwarzwerte, also, wie würde dieses Bild aussehen, wenn wir jedem Verbrechen einen Grau-/Schwarzwert nach der schwere der Verbrechen hinzufügen? Wo würde es dunkler und wo vielleicht heller, also auf welcher Seite wird mit mehr Brutalität vorgegangen? Dies sind auch zu berücksichtigende Punkte.

Aber wenn man wie unsere Regierung niemanden „auf die Füsse tretten möchte“, dann benutzt man eben lieber die „minimalsten Kontrasteinstellungen“ und noch eine große Portion Weichzeichner.

Aber sehr spannender Artikel!

Hui. Super! Werde ich weiter empfehlen.

Ideologisch korrekte Pauschalisierungen:

Die Dresdner, die Sachsen, die Ossis, das Tätervolk.

Welche Seite ist gerade an der Macht?

Eben.

Ein lesenswerter und interessanter Artikel!

Auch wenn es darum im Artikel nicht geht, würde ich gerne als Kriterium für einen Unrechtsstaat hinzufügen, wie ein Staat selbst mit eigener staatlicher Willkür umgeht, ob er sich selbst an Gesetze und Urteile hält. Denn Regierungen können und werden immer wieder unrechtmäßig („falsch“) handeln. Entscheidend ist, ob das Unrecht auch beseitigt wird oder überhaupt durch Institutionen beseitigt werden kann (oder ob dann eben notfalls im Extremfall einfach die Institutionen oder ihre Vertreter abgeschafft werden).

Dieser Artikel gehört zu den besten Artikeln, die ich bisher hier bei TE gelesen habe.

Interessante und lesenswerte betrachtung! Danke dafür!

Erkennbar ist jedenfalls, dass Politiker die Pauschalisierung des anderen verurteilen , aber die eigene Pauschalisierung ihrem Handeln zugrundelegen. Das ist im Grunde genommen nur ein Wettstreit der pauschalisierten (und ggf. ideologisch unterlegten) eigenen Meinung. Insofern ist Ihre These vom „Confirmation Bias“ nachvollziehbar.

Ich glaube auch nicht, dass die Malaise unserer politischen Diskussionskultur eine Frage von Pauschalisierung oder Differenzierung ist. Es ist in meinen Augen a) ein Mangel an Respekt vor der anderen Meinung, b) dem daraus resultierenden Willen, sich die Meinung des anderen anzuhören, oder c) sich sogar, wenn überzeugend, andere Meinungen zu eigen zu machen.

Dann kommt der von Ihnen im Artikel verwendete wunderschöne Satz „Gutes Denken erfordert Übung und Methodik. “ Der ist so klein und unscheinbar, dass er in Ihrem großen Text fast untergeht.

Hier sehe ich die ganze Malaise in unserer Politikerkaste. Confirmation Bias plus fehlender Übung und Methodik beim Denken. Es geht in der Politik m. E. zu wenig darum, Dinge zu bedenken und durchzudenken. Die Politik orientiert sich immer weniger an der Problemlösung, und immer mehr an der Problemdarstellung. Ich habe das an anderer Stelle mal süffisant so formuliert, dass die „freiheitlich demokratische Grundordnung“ durch eine „freiheitlich demoskopische Unordnung“ ersetzt worden ist.

In der Flüchtlingsfrage beispielsweise erkenne ich wenig Bestrebung zur tatsächlichen Problemlösung, sondern vielmehr eine tagtägliche Strategie der (kosmetischen) Problemdarstellung.

Und natürlich: Ja, da muss ich Ihnen Recht geben. Viele Bürger sind tatsächlich noch in der Lage Pauschalisierungen zu erkennen und entsprechend einzuordnen. (Sieht man übrigens hier bei TE in der Kommentarspalte sehr gut.) Leider kenne ich allerdings auch einige, wo das mit der Ähnlichkeit und dem Affen… aber lassen wir das. Das würde zu weit führen.

Ich finde zum wiederholten Mal, dass hier der Autor zu viel Mainstrem-Medien genossen hat. Bei dem Vergleich Merkel- Trump treffen bei letzterem mehrere Punkte zu, das behaupte ich einfach als rationaler denkender Mensch, ich würde es hauptsächlich am Ausstieg aus der Klimareligion nachweisen:

Bedingung 1 (voruausschauend) trifft ebenso zu wie 2 (rational), das versteht sich bei Ablehnung einer völlig unwissenschaftlichen Klimareligion ja von selbst. Über Bed. 3 ((Berater) kann man streiten. Bed. 4 (gebildet) und 5 (intelligent) passen ebenso, wer gegen den Strom rational denkt ist gebildet und intelligent, wer als „Physikerin“ die Wissenschaft ideologisch verbiegt eben nicht.

Wer durch Steuersenkungen dem Volk etwas zurückgibt, ist ihm zu Willen, zBed.6; als alten Konservativem geht mir bei den Reden Trumps (in Polen, zu Jerusalem) das Herz auf, sie sind voller Pathetik und schöner Bilder, aber im Inhalt durchaus sehr rational- man vergleiche dazu die verdrucksten Worthülsen und das Gestammel von Merkel. Klar, wer nur die zensierten Passagen der Mainstream- Medien von Trump kennt, dem fällt das garnicht auf. Ich widerspreche dem Autor hiermit klar!

Es geht ja vor allem darum, dass man mithilfe von Bedingungen konstruktiver diskutieren kann, ob oder warum bspw. Trump ein guter oder schlechter Politiker ist – auch wenn man dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt.

Ich bewerte Trumps Klimapolitik anders. Limitierte Ressourcen gehen per Definition irgendwann zu Ende, insofern finde ich es unabhängig vom Klimawandel vorausschauend (Bedingung 1), für die Zeit danach zu planen. Klimapolitik ist aber ohnehin nur ein Aspekt. Auch bei Merkel kann man sich einen Aspekt suchen und an diesem zeigen, dass sie sich vorausschauend und rational verhalten hat – das gilt aber eben nicht für alle Aspekte.

Ich denke nicht, dass man gebildet (Bed. 4) und intelligent (Bed. 5) sein muss, um gegen den Strom zu denken. Intelligenz würde ich Trump zwar nicht vollkommen absprechen, Trump wird aber von fast jedem als jemand beschrieben, der nie Interesse an Büchern und Bildung gezeigt hat, weil er Bildung für relativ überflüssig hält und lieber intuitiv aus dem Bauch heraus entscheidet. Oft gibt Trump das auch selbst zu. Er hat den Briten bspw. zum Brexit geraten (wogegen ich nichts habe) und explizit gesagt, dass er ihnen dafür keinen guten Grund geben kann, aber so sei halt sein Bauchgefühl. Oder er zitiert Statistiken (bspw. zur Kriminalität) die frei erfunden sind, weil er sich mit den Fakten nicht auskennt.

Soweit ich weiß läuft seine Steuerreform darauf hinaus, dass Klein- und Mittelverdiener nicht entlastet werden, und mit der Gesundheitsreform ist niemand wirklich zufrieden, insofern würde ich auch Bed. 6 in Frage stellen (auch wenn es wieder andere Aspekte wie die Zuwanderung gibt, bei denen Trump Bed. 6 meines Erachtens erfüllt).

Ich schaue mir Trumps Reden übrigens oft im Original bei YouTube an, meine Wahrnehmung ist also gewiss ein Stück weit, aber nicht extrem durch die Medien verzerrt. Was mich an Trump im Wahlkampf massiv gestört hat, waren eigentlich drei Aussagen, die ich im Original gehört habe und hier sinngemäß wiedergebe: 1. „Wenn ich Präsident werde, dann wird die Folter wiedereingeführt, und zwar nicht nur Waterboarding, sondern alles und viel davon.“ (Das ist meines Erachtens eine Haltung, die nicht zu modernen Zivilisationen passt, da gebe ich Augstein recht.) 2. „Wenn wir so viele Atomwaffen haben, warum benutzen wir sie eigentlich nicht hin und wieder mal?“ (Das würde das ganze Abschreckungsprinzip untergraben und könnte offenkundig katastrophale Folgen haben. Atomwaffen zu benutzen – auch kleine und wenige – ist also meines Erachtens nicht vorausschauend (Bed. 1).) 3. „Ich werde das Wahlergebnis nur anerkennen, wenn ich selbst gewinne.“ (In jeder halbwegs funktionierenden Demokratie sollten Politiker die Wahlergebnisse anerkennen, sofern es keine klaren Indizien für Wahlfälschung gibt. Clinton und Obama haben das übrigens – egal, was man sonst von ihnen hält – beide vorbehaltlos getan. Hier geht es meines Erachtens darum, Bed. 6 zu erfüllen, also im Dienste des Volkes die eigenen Interessen zurückzustellen.)

Ich finde die Trump-Panik in den Medien selbst vollkommen überzogen und ich höre mir auch selbst lieber eine Trump- als eine Merkelrede an. Aber als guten Politiker würde ich Trump deshalb noch nicht bezeichnen.