Schweinswale und alle anderen Meeresbewohner in Nord- und Ostsee sollten rasch verschwinden: Es wird unter Wasser wieder ziemlich laut. Nord- und Ostsee sollen weiter mit Windrädern zugebaut werden. Dazu müssen Pfähle in den Boden gerammt werden, auf denen die Windräder aufgebaut werden und erzeugen einen Höllenlärm, der sich im Wasser besonders gut fortpflanzt. Der BUND fordert, beim Bau auf die stark lärmerzeugende Rammtechnik zu verzichten.

[inner_post 1] Jetzt hat das zuständige Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) seinen Vorentwurf für mögliche neue Standorte vorgelegt und damit für Entsetzen bei »Umweltschützern« gesorgt. Bereits jetzt stehen 1.500 Windräder vor den Küsten mit einer Nennleistung von 7,5 Gigawatt. Bis 2030 soll die Leistung knapp verdreifacht und bis 2040 auf 40 Gigawatt verfünffacht werden.

Grundlage ist der Beschluss der Bundesregierung, mehr Windparks in Nord- und Ostsee zu bauen. Änderungen im »Windenergie-auf-See-Gesetz« sollen einen schnelleren Ausbau von Windrädern auf See ermöglichen: »Die Erhöhung der Ausbauziele und die langfristige Planbarkeit entfalten Nutzen für die Allgemeinheit und die Stromverbraucherinnen und Stromverbraucher.«

[inner_post 2] Der »zielstrebige, effiziente, netz-synchrone und zunehmend marktorientierte Ausbau der erneuerbaren Energien« sei ein entscheidender Baustein, »um die Klimaziele in der Energiewirtschaft zu erreichen«, heißt es in der Offshore-Vereinbarung vom 11. Mai 2020 zwischen dem Bund, den Küstenländern Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie den Übertragungsnetzbetreibern 50Hertz, Amprion und TenneT.

»Windenergieanlagen auf See können hierzu aufgrund der guten Standortbedingungen im Meer, der stetigen Stromerzeugung, der gesunkenen Technologiekosten und der hohen gesellschaftlichen Akzeptanz einen wichtigen Beitrag leisten«, heißt es im Entwurf. Klar auch im Berliner Politneusprech unter Punkt »Alternativen«: »Keine.«

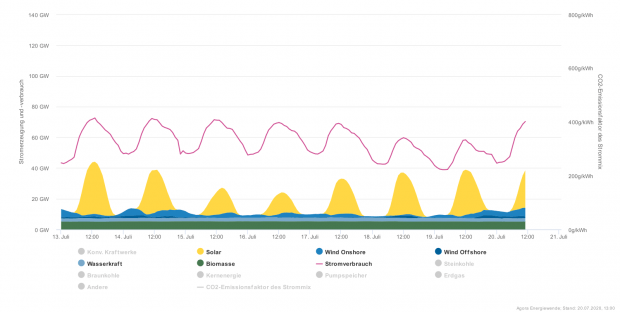

Die Bundesregierung erklärt auch nicht, woher der Strom in Zeiten der Flaute kommen soll. Denn ohne konventionelle Kraftwerke würde in den letzten Tagen wieder eine erhebliche Lücke zwischen Stromverbrauch und Erzeugung durch Sonne und Wind klaffen, wie man gerade an den vergangenen Tagen sehen kann.

Die Bundesregierung müsste jedoch ziemlich viel erklären. Denn sogar an sehr guten Offshore-Standorten werden nur 4.500 Vollaststunden angegeben, an schlechten relativ nahe an der Küste nur 3.200 Stunden. Woher die restlichen Strommengen kommen sollen, ist offen, zumal sich der Wind eher nicht danach richtet, wann ein Industrieland Strom benötigt. Das Jahr hat immerhin 8.760 Stunden.

Motto: Wenn schon Windräder in der Größenordnung von 7,5 Gigawatt bei Flaute nichts liefern, dann müssen noch mehr gebaut werden. Die liefern dann wenigstens etwas mehr als nichts. Gespalten sind »Umweltschützer«, die einerseits im Ausbau »erneuerbarer Energien« die Rettung vor einer vermeintlichen Klimakatastrophe sehen, andererseits die gigantischen Umweltschäden solcher Großindustrieparks nicht länger verheimlichen können. Spätestens nicht mehr, seitdem Michael Moore in seinem neuesten Dokumentarfilm die drastischen Folgen deutlich dargestellt hat.

Die Umweltkonzerne BUND und Greenpeace befürworten zwar die Windparks, wie ein Greenpeace-Vertreter sagt: »Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Windenergie auf See ist für das Erreichen der Energiewende- und Klimaziele von großer Bedeutung.« Doch müssten »ökologische Belastungsgrenzen« beachtet werden.

[inner_post 3] Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger kritisierte laut Hamburger Morgenpost die Pläne: »Ein solcher Ausbau wäre nicht naturverträglich umsetzbar und wäre nicht vereinbar mit dem Naturschutzrecht.«

Die Leiterin des WWF-Meeresschutzzentrums in Hamburg, Heike Vesper, befürchtet, dass mehr als 50 Prozent der Fläche für bedrohte und geschützte Vogelarten verloren gingen und der Deutsche Fischereiverband sorgt sich um die Fanggebiete, die verschwinden würden. Denn innerhalb der Windparkbereiche darf im Gegensatz zu Dänemark und Großbritannien kein Fischfang betrieben werden.

Am Ende des Jahres soll nach dem derzeitigen Stand ein Flächenentwicklungsplan verabschiedet werden, dann sollen die Flächen auf ihre Eignung untersucht und von der Bundesnetzagentur versteigert werden.

0 Kommentare