Es ist zwar schon alles gesagt, aber eben noch nicht von allen – nämlich: Die (vormalige!) Bildungsnation Deutschland befindet sich weiter im Sinkflug. Nun hat sich zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 zum mittlerweile 20. Mal das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zu Wort gemeldet: mit dem „Bildungsmonitor 2023“. Erstellt wurde die Studie von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM); diese wiederum wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industrie finanziert.

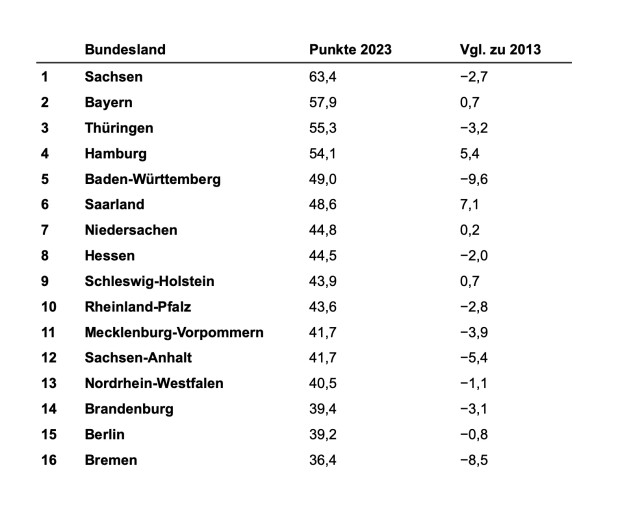

Auf 264 Seiten wird ausgebreitet, wie die 16 deutschen Länder nach IW-Auffassung in der Schulbildung dastehen. Die Liga-Tabelle bietet freilich nichts Neues. Es sind mit Sachsen, Bayern und Thüringen immer die gleichen drei Länder, die qua IW-Einschätzung vorne liegen, und mit Brandenburg, Berlin, Bremen immer die gleichen drei, die die „rote Laterne“ tragen (siehe hier und hier).

Um den heißen Brei herum

So weit, so gut – so weit, so schlecht. In der Interpretation und den Schlussfolgerungen aber liegen die für die Studie Verantwortlichen daneben: Studienautor Prof. Dr. Axel Plünnecke zum Beispiel sagt: „Die Kitas und Schulen haben noch keine gute Antwort darauf gefunden, dass die Schülerschaft in den vergangenen Jahren deutlich heterogener wurde, ein steigender Anteil zu Hause nicht Deutsch spricht oder nur wenige Bücher im Haushalt besitzt. Die Folge: Die Ergebnisse von Kindern aus Haushalten mit Migrationshintergrund oder von bildungsfernen Haushalten sind besonders stark gesunken.“

Aha, wieder mal sind die Schulen allein schuld. Auf die Idee, dass die Schulen die massenhafte und ungeregelte Zuwanderungspolitik nicht schultern, geschweige denn kompensieren können, kommt der Studienleiter nicht. Klar, die Wirtschaft will ja Zuwanderung. Dass die übrigens unterschiedliche Belastung der Schulen mit Migrantenanteilen sich auch in der IW-Tabelle niederschlägt, hätte man von dort ablesen können: In den „neuen“ Ländern liegt der Migrantenanteil etwa in der Grundschule um die zehn Prozent, in den „alten“ Ländern bei nahezu 40 Prozent. Wobei es etwa Brandenburg selbst bei niedrigem Migrantenanteil nicht schafft, in höhere Rankingplätze vorzudringen. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass sich Brandenburg sehr an dem niedrigen schulischen Anspruchsniveau Berlins mit hohem Migrantenanteil orientiert.

Der IW-Studienleiter verrennt sich auch in die Aussage: Internationale Vergleiche würden zeigen, dass es anderen Ländern besser als Deutschland gelingt, den Bildungserfolg von der familiären Herkunft zu entkoppeln. Naja, nehmen wir das Beispiel Kanada: Wer dort als Migrant aufgenommen wird, hat ein anderes Bildungsniveau als der nach Deutschland Zugewanderte. Denn hier in Deutschland gilt der Kalauer: Immer mehr Deutsche werden Analphabeten; und immer mehr Analphabeten werden Deutsche. Wenn das IW nun mehr Sprachförderung, ja gar eine Vorschulpflicht für alle, zumal für Schüler mit Migrationshintergrund fordert, dann sollte der IW auch sagen, dass dies mit ordnungspolitischen Maßnahmen sanft erzwungen werden müsste. Zum Beispiel mit differenzierter Höhe von Transferleistungen.

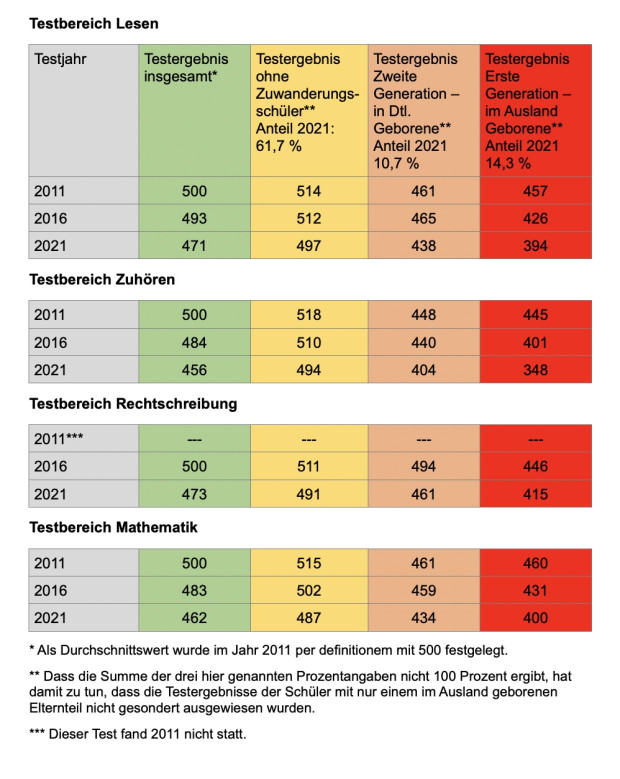

Vielleicht wäre es angebracht gewesen, wenn das IW auch auf folgende Statistik differenziert und nicht nur sehr oberflächlich eingegangen wäre, nämlich die im Juli 2022 veröffentlichten Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2021 unter dem Aspekt „Schüler mit Zuwanderungsgeschichte“ (IQB = Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen an der Humboldt-Universität zu Berlin). Getestet waren Viertklässler.

Solche Daten gelten als politisch nicht korrekt, deshalb umschifft man sie. Ansonsten reitet das IW seine Steckenpferde: mehr Ganztagsschule, mehr Digitalisierung. Alles recht und schön.

Solche Daten gelten als politisch nicht korrekt, deshalb umschifft man sie. Ansonsten reitet das IW seine Steckenpferde: mehr Ganztagsschule, mehr Digitalisierung. Alles recht und schön.

Ausgeblendet aber bleibt in der IW-Studie dreierlei völlig: Erstens, dass wir mitten in einer fatalen Pseudo-Akademisierung zulasten der beruflichen Bildung für der Folge eines Fachkräftemangels stecken; zweitens, dass die Inflation an immer besseren Noten die immer niedrigeren schulischen Ansprüche verdeckt; drittens, dass ein zentrales Problem der rund 40.000 Schulen in Deutschland ein jetzt schon eklatanter und zukünftig noch dramatischerer Lehrermangel ist. Darüber finden wir auf den 264 Seiten nichts.

0 Kommentare